探索发现 · 学术讲座

探索发现 · 学术讲座

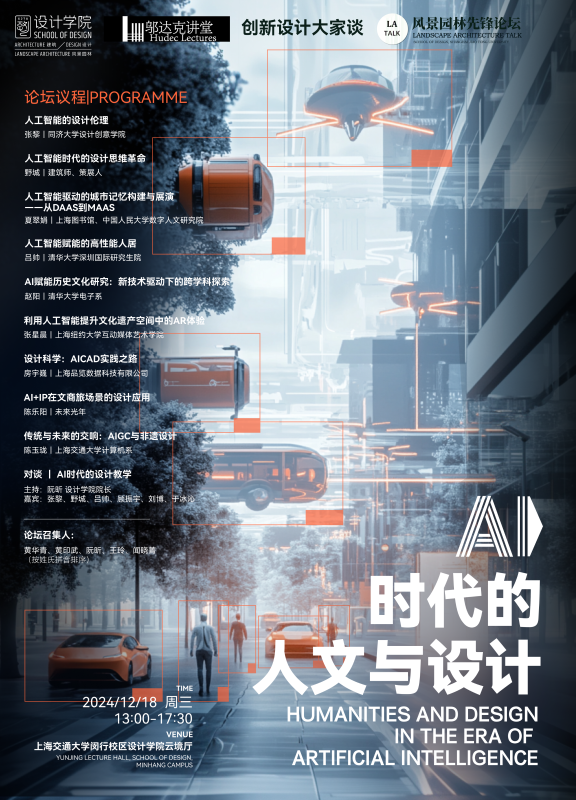

AI时代的人文与设计

— 邬达克讲堂 | 创新设计“大家”谈 | 风景园林先锋论坛

讲座时间:2024-12-18 13:00-17:30

讲座地点: 闵行校区设计大楼 云境厅

主讲人:来自科技、人文、艺术等不同领域的前沿探索者

主办单位:设计学院

联系人:霍靖怡

前言|Preface

人工智能(AI)的迅猛发展正在改变设计类学科的基本范式,也将设计教学与研究身不由己地卷入人工智能的新浪潮。热潮之下我们有必要冷静思考,如何重新审视人工智能时代的设计思维和设计伦理?如何平衡人居环境设计中的科技思维与人文主义?如何用人工智能工具催生更好的设计产品?新时代的人才培养如何驾驭人工智能而非为其取代?设计学院识变思变,积极应对,以“AI时代的人文与设计”为主题,邀请来自科技、人文、艺术等不同领域的前沿探索者,立足广义设计学,探讨人工智能时代教学与研究的新机遇、新挑战、新路径。

时间|Time

2024年12月18日(周三)13:00-17:30

地点|Location

上海交通大学闵行校区设计大楼云境厅

论坛召集人|Conveners (按姓氏拼音顺序)

黄华青 黄印武 阮昕 王玲 闻晓菁

议程|Programme

上半场报告| 13:15-14:45

张黎 | 同济大学设计创意学院长聘教授、博士生导师

人工智能的设计伦理

探讨人工智能与设计伦理的关系,提出三种设计伦理的区分,并在新的技术哲学视角下重新审视人工智能作为道德能动体的可能性。通过技术伦理学的理论框架,介绍人工智能设计实践可遵循的经典原则与方法,重点讨论在跨学科合作与交叉学科趋势中,如何通过设计实现前瞻性的伦理治理,推动负责任的人工智能设计创新及其可持续发展。

报告人简介

同济大学设计创意学院长聘教授、博士生导师,凤凰文库·设计理论研究系列(已出版28本)和“设计与时代·译丛”(已出版7本)的联合主编。长期致力于设计历史与理论研究,聚焦全球新兴设计实践与思潮的传播与本土转化。主持包括“当代设计伦理实践与方法研究”、“技术哲学视域中的设计新思潮”等国家社科基金艺术学项目在内的12项科研项目等。已发表中英文论文70余篇,出版著作13部。

野城 | 野城建筑事务所(Wild City Factory)创始人,建筑师/策展人/元宇宙架构师/未来学家

人工智能时代的设计思维革命

在ChatGPT横空出世之后,我们正在进入一个人工智能技术成为核心生产力的时代。我们不得不重构一个全新的思维方式应对第四次工业革命。在这个AI寒武纪大爆发的时代背景下,反思设计教学与设计行业的发展,寻找设计思维变革新的突破点,显得非常迫切。有着文理艺术设计多学科和东西方哲学背景的旅法建筑师策展人野城,将通过他的跨界思考与实践,给听众呈现一个与众不同的跨越长周期的跨界设计路径探索。

报告人简介

野城建筑事务所(Wild City Factory)创始人,旅法建筑师/策展人/元宇宙架构师/未来学家,获巴黎建筑专业学院(ESA)毕业大奖,巴黎高等装饰艺术学院(ENSAD)研究员,法国艺术家协会会员,法兰西学院“青年艺术家奖”获得者。元邦(Meta City)元宇宙城市总规划师,中法建交60周年“城市互联”中法当代建筑展策展人,中国科学学与科技政策研究会委员,中国技术经济学会人工智能应用专委会理事。

夏翠娟 | 上海图书馆研究员,中国人民大学数字人文研究院研究员

人工智能驱动的城市记忆构建与展演——从DaaS到MaaS

在数据驱动的第四范式导向下,数字记忆成为城市记忆的新形态和新常态。支撑城市记忆的历史人文数据基础设施由多种类、全媒体数字资源对象的文献知识库,人、地、时、事、物的客观知识图谱和专家研究知识库组成,数据可视化成为城市记忆展演的主要模式。在人工智能驱动的第五范式下,城市记忆的构建与展演正在经历从DaaS(数据即服务)到MaaS(模型即服务)的转向。

报告人简介

上海图书馆研究员,中国人民大学数字人文研究院研究员。研究方向:元数据、知识本体、知识组织,关联数据、数字人文、数字记忆,元宇宙与人工智能技术图档博应用。主持国家哲社课题2项,参与国家级科研项目10余项。在国内外期刊发表论文90余篇,参与撰编专著4部。担任多家学术期刊的外审专家,数字人文研究、Digital Transformation and society,数字图书馆论坛,图书情报工作的编委。

吕帅 | 清华大学深圳国际研究生院,副教授、博士生导师

人工智能赋能的高性能人居

提升建筑性能是建筑设计的核心目标之一,但性能优化的考量在设计过程中常被视为限制自由度和创造力的“束缚”。若能在设计早期阶段借助智能技术,将性能问题纳入考量,不仅不会妨碍创意,反而可能为设计带来新的灵感。本报告探讨了智能技术在建筑领域的应用研究,旨在实现高性能人居环境,例如通过多模态输入生成住宅平面设计、利用二维图像生成三维建筑几何形态,以及基于街景图象快速预测城市微气候等。

报告人简介

清华大学深圳国际研究生院副教授、博士生导师,长期专注于人工智能辅助下的高性能人居环境设计、优化与营造,已以第一作者或通讯作者发表SCI论文16篇、建筑学报论文5篇,主持国家自然科学基金项目2项,联合主持澳大利亚研究委员会发现项目1项,担任英国高等教育学会会士等学术兼职。

赵阳 | 清华大学电子系助理研究员

AI赋能历史文化研究:新技术驱动下的跨学科探索

历史文化研究以海量资料的搜集与解读为基础,强调细节考证与多维整合,而人工智能凭借强大的信息处理与分析能力,正驱动各学科范式的变革。本报告将探索AI技术赋能历史文化研究的潜力,讨论其应用实践及面临的挑战。

报告人简介

清华大学电子系助理研究员,毕业于清华大学电子系,主要研究方向为深度学习及其在数字人文与历史研究中的交叉应用。

下半场报告| 15:00-16:15

张星晨 | 上海纽约大学互动媒体艺术学院助理教授

利用人工智能提升文化遗产空间中的AR体验

探讨人工智能(AI)与增强现实(AR)在大空间体验中的结合,重点关注其在文化遗产场景中的应用。展示原型系统如何利用AR设备获取现实场景中的空间数据,并结合用户语音输入,通过检索增强生成(RAG)框架实时生成内容。分析体验设计中面临的主要挑战,包括数据精度保障、沉浸感与易用性的平衡、在动态环境中的计算效率。基于实践经验,分享在真实场景中优化AR内容和个性化AI生成输出的具体设计思路。最后展望未来的可能性,如个性化AR叙事、多用户协作体验,以及与空间计算和边缘AI技术的深度融合。

报告人简介

上海纽约大学互动媒体艺术学院助理教授。上海大学设计学博士。加州大学圣地亚哥分校“Game Lab”访问学者。研究兴趣集中在游戏设计与文化研究、XR设计以及文化遗传数字化相关研究。在AR、VR、游戏等行业从业多年,具有丰富的设计与开发经验。主持、参与国内外多项游戏与XR设计。主要项目有:Verse NO.1555 - 上海纽约大学多人XR互动平台、“你好,元宇宙 - 多人虚拟现实教学平台”、“中国方-中国易学原理虚拟现实数字化再现”、“生产者文本-基于虚拟现实环境的‘弹幕’体验设计”等。

房宇巍 | 上海品览数据科技有限公司联合创始人&CEO

设计科学:AICAD实践之路

在新时代的浪潮下,“AI+CAD”将成为行业破局的关键。建筑设计需要从方法、工具、流程等方面入手,实现自身的迭代,从经验判断转向以数据和算法驱动 AICAD 设计模式,进而建立“设计科学”体系。

报告人简介

品览(杭州)科技有限公司联合创始人&CEO,北京建筑大学人工智能设计实验室专家委员,清华大学建筑系本硕。设计项目获北京工程勘察设计协会及German Design Award 等多个奖项,目前聚焦于新一代云CAD产品及AI在工程设计领域落地。在同济大学、南京大学等多所院校教授AI设计课程。近年参与工程科研项目,并参编国家人工智能设计应用标准等。

陈乐阳 | 未来光年品牌联席创始人

AI+IP在文商旅场景的设计应用

AI技术的发展需要数据投喂与应用场景。中国是全球数据最密集的国家,而文商旅是中国数据最大量生产和应用的场景。因此AI技术在文商旅场景中的设计应用,将成为未来设计行业的机遇与挑战。讲座将以案例分析的形式,探讨将AI技术应用于场景设计中的可能性。

报告人简介

未来光年品牌联席创始人,壹创文商业发展集团设计总监,上海交通大学风景园林专业本科、荷兰代尔夫特理工大学景观设计硕士。曾先后任职于AECOM、AURA等国内外知名设计事务所。在城市更新、乡村振兴及文商旅融合等领域,拥有多年一线设计经验。近年来,致力于用IP+AI实现中国文商旅事业的融合与创新。

陈玉珑 | 上海交通大学计算机系博士后

传统与未来的交响:AIGC与文化遗产的智能创意设计

AIGC的高速发展,已实现从辅助设计到创意自动生成的全过程。针对文化遗产智能设计存在的生成效率低、真实感和艺术性缺乏、交互创新不足三大问题,借助生成式算法、多模态技术等,实现对文化遗产的智能重建、智能生成与创意交互,全面提高文化遗产数字内容创作工程能力与文化内容的自适应能力,助力传统文化的创新型发展与创造性转化。

报告人简介

上海交通大学计算机系博士后,研究方向为文化遗产的创意设计与智能生成。先后承担国自然基金项目2项、参与国家级与省部级项目10余项。发表高水平学术论文20余篇,专著/编著3本。任中国科协三维视觉与数字内容决策咨询专家团队成员;CCF CAD专委会执行委员;CSIG数字娱乐与智能生成专委会与女性科技工作者专委会等多个学术组织委员。荣获2024世界互联网大会领先科技奖、2024中国图象图形学会科技进步一等奖等。