媒体聚焦

媒体聚焦

上海交通大学樊春海劳模创新工作室:做学生探索科学的引路人

劳动观察

他带领团队构建核酸分子机器与纳米机器人,为诸如恶性肿瘤等重大疾病的早期检测和诊疗提供了全新智能工具;他在《自然》等国际权威学术期刊发表论文500余篇,连续多年入选“全球高被引科学家”;他与团队积极投入科普工作,努力为提高人们,尤其是青少年的科学文化素养作出积极贡献……作为交大首位“70后院士”,中国科学院院士、上海交通大学化学化工学院院长、转化医学研究院执行院长樊春海获得的成就让人由衷佩服。在成绩面前,他不骄不躁,他说:“团队合作和独立思考同样重要。只有大家共同努力,才能积极探索科学的更多可能。”在成立以他的名字命名的劳模创新工作室后,樊春海和他的团队发挥科研创新的示范引领作用,为核酸纳米技术、DNA信息存储等新兴领域培养创新人才,当好未来“科学家”的引路人。

科学研究不是单打独斗

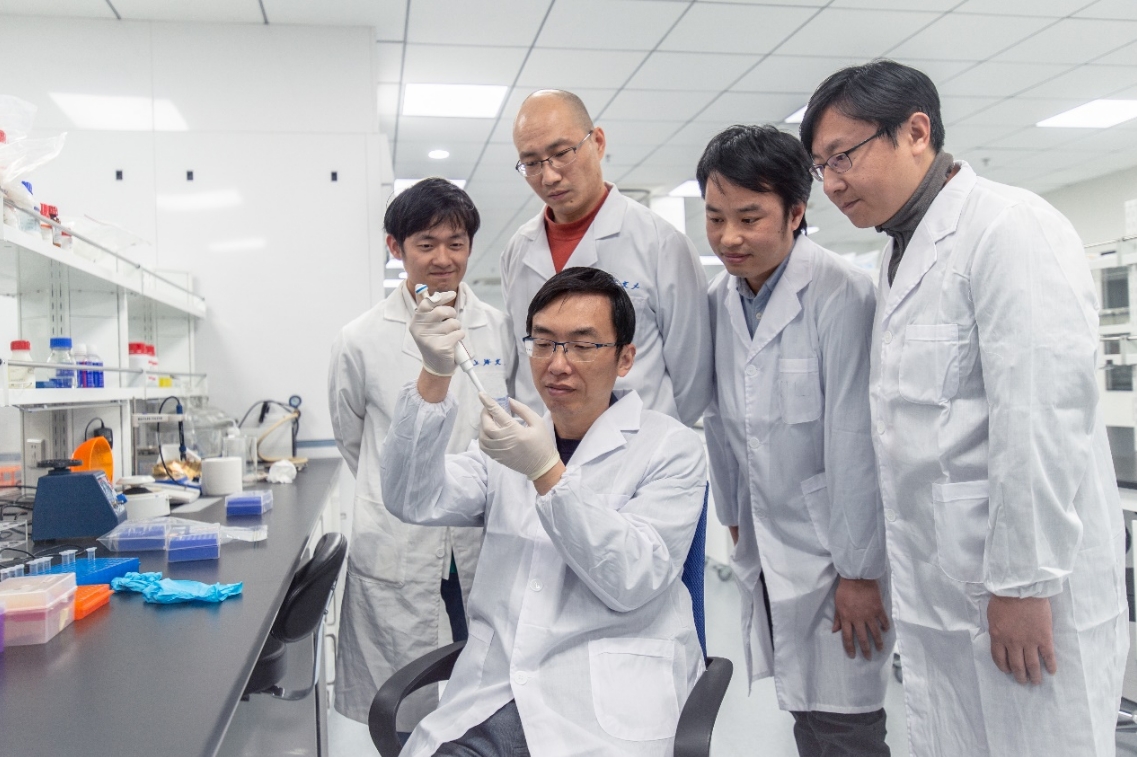

樊春海的办公室位于上海交通大学转化医学研究中心,简洁、明亮的办公室旁是整齐划一的实验室,实验台上摆满了各类器材,窗明几净下除了黑、白两色,鲜有其他色彩。樊春海平时总是笑呵呵的,在身边的同事、学生看来,樊老师工作起来,好像不会感觉到累,永远充满热情。

樊春海的科研之路与上海的两大国之重器有着密不可分的关系。2004年回国后,他加入中国科学院上海应用物理研究所。入职答辩那一天,正是“上海光源”历经十年艰辛筹备后获批的日子。在“上海光源精神”的感召指引下,他从零开始,白手起家建设实验室。彼时,分子机器在科学领域方兴未艾,能够“照见”物质内在结构、洞悉分子运动规律的上海光源,为他研究DNA纳米技术提供了重要助力。2006年,樊春海、胡钧与上海交通大学贺林院士等合作,利用DNA分子的特殊结构和碱基互补配对规则,将天然DNA长链的特定区域进行折叠,并用短链加以固定,构造出预期的结构,组装了一幅纳米尺度的中国地图。这一成果同时发表于《科学通报》中英文版,以中国特色的形象在国际上亮相。

2018年,樊春海来到上海交通大学工作,又恰逢我国在医学领域首个国家级大科学设施——转化医学上海设施即将建成投用。机遇使然,他近距离加入转化医学中心的建设中来。“转化医学就是要在基础医学和临床应用之间架设起双向桥梁。”和上海光源一样,它为科学家插上了“起飞的翅膀”。

“科学研究从来都不是单打独斗,每个集体的进步都离不开个人的努力,个人的成长也离不开一个优秀的集体。”樊春海总是感念集体的力量,无论是学生时期的生活,还是科研工作,他认为是优秀的集体给予了他个人成长的动力。因此,在加入上海交通大学化学化工学院后,樊春海吸纳了8名优秀的伙伴,成立了以自己名字命名的创新工作室。

要勇于走出自己的舒适区

未来,具有人工智能的DNA或RNA机器人能够在动物和人体内工作,这些微小的神奇纳米构件能够组装、行走,能够找到疾病根源,甚至还具备健康细胞等功能。这不是毫无根据的想象,而是具有挑战性的国际前沿科学命题。“事实上,做纳米机器人代表着人类的梦想。如果我们能做出一种纳米尺寸的、比头发丝还要小一千倍的纳米机器人,就可能对现在的医学带来革命性的变化。”樊春海说。

多年来,他始终致力于生物传感基础研究,在国际学术界不断发出强音,以化学、生物、物理等多领域的交叉融合推进创新,并努力拓展临床转化与应用。因为这种鲜明的特点,他也被称为“X(学科交叉)院士”。

在研究生时期,樊春海从事的就是电化学生物传感器研究,这在当时属于前沿交叉学科。这得益于导师给予樊春海的鼓励和宽松的学习环境,让他能做任何想做的研究,发挥自己的主观能动性。如今,工作室成员也是一支“混搭”团队,大家专业背景各异,来自化学、物理、生物甚至机械工程不同专业。樊春海说,自己是在相当自由宽松的氛围中成长起来的,他将这一“师门传统”传承了下来,根据不同成员、学生特质,因材施教。他认为学生不是管出来的,而是在适当引导下自由成长起来的,导师的任务就是挖掘学生对科研的兴趣,帮助学生树立正确价值观和远大志向,成为他们坚定的支持者。

科学研究的道路从来都是崎岖坎坷的,科研工作者的生活在很多人看来更像苦行僧,但是在他们的内心,却因为有着那份对科学的热爱而感到快乐。樊春海总是鼓励学生:“做科研要勇于走出自己的舒适区,去挑战新事物。”对于学生的决定和每一次尝试,他也是尽全力予以支持和鼓励。在他的培养下,3名学生获得国家“杰出青年基金”资助,5名学生获得国家“优秀青年基金”资助,6名博士后入选上海市“超级博士后”激励计划。

科普工作是一种传承

“从我们出生,到我们拄着拐杖,运动对于我们整个生命周期都是非常有益的。”2025年2月,在上海交通大学附属实验小学,樊春海为师生们带来了“开学第一课”的科普讲座,分享了他在运动、营养与健康等领域的研究成果,激发了学生对科学的兴趣,提升他们的科学素养。

事实上,除了扎根于实验室的科研工作外,樊春海致力于带领工作室成员投入各项科普工作中。“科普工作是一种传承,无论是对未知世界的探索还是推动国家的科技发展,都需要靠一代代人的不懈努力。”樊春海用言传身教鼓励青少年们:“年轻时要多培养创新激情。”为此,他带领团队推动科普基地建设,强化国家重大科技设施的科普基地功能;依托上海市科学技术普及志愿者协会汇聚300多位院士专家,成立“院士专家科学诠释者指导团”,并任执行团长;创建高能级科普交流平台《海上科普讲坛》,打造高标准科普平台和科普经典品牌,推动科普深度融入日常生活,向社会传播科学火种,至今已举行科普论坛100余次,据不完全统计,科普受众约1300万人次。

“在我进入科学研究领域的这二十多年来,恰巧是我国飞速发展的时期,科研条件、科研水平都发生了巨大变化,我很庆幸赶上了这样的好时代,能够让我在科学研究上大展拳脚。也正因为有了改革开放政策的推进,为我们很多科学家开阔视野创造了条件,进而使我们能够跟世界同步,不断去探索未知世界。”作为一名科学工作者、科学教育者,樊春海带领工作室成员,怀揣着好奇心、责任心和初心,指引年轻人在科学道路上不断攀登高峰。

-

媒体链接