媒体聚焦

媒体聚焦

去时烈焰如星 归来仍是少年——忆上海交大教授刘西拉

新华社

上海交大船舶海洋与建筑工程学院日前发布讣告:

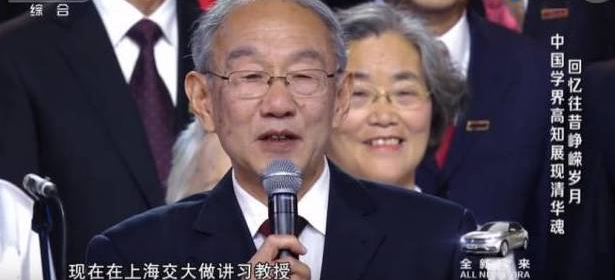

全国政协原常委、无党派人士、上海交通大学讲席教授、博士生导师刘西拉同志因病医治无效,于12月21日17时32分在上海逝世,享年83岁。

寒潮之下,悲凉之中,笔者不禁想起一曲《少年》。

那是在央视网络春晚舞台上,清华大学上海校友会艺术团带来的“错龄”表演,打动无数观众。

(视频来源:央视)

这支平均年龄74.5岁的艺术团的团长正是刘西拉教授。

2021年初,也时值冬季,笔者拨通了刘西拉教授的电话,彼时的艺术团已经“出圈”,成了“网红”。在电话另一头,刘西拉教授缓缓道出了艺术团的一件件幕后事。

“之所以选择《少年》这首歌,一是因为大家初听就都觉得挺好听,二是这种充满青春感觉的曲调也符合大家想向观众传递的意思,就是对待生活要乐观、向上,永远不要失去激情。”

歌曲《少年》中,有句歌词:“Never,never give up,like a fire”,大意为“永不放弃,犹如烈火。”刘西拉教授特别喜欢。

他对笔者说,记得中学时语文课本里关于苏联卫国英雄古丽雅的故事,有一句形容她的话是“让生命燃烧”。“当时看得热血沸腾,也契合《少年》的歌词。”

原来,不管在什么年代,少年喜欢的一直没变。

自少年时,音乐就伴随着刘西拉教授成长。他在9岁时就开始拉小提琴,考入清华大学土木系时已是高手。

20世纪50年代,刘西拉和爱人陈陈都参加了清华大学的学生乐队,他们的爱情也因音乐而萌芽。2008年,夫妻俩在荣休后参与组建了清华大学上海校友会艺术团。

这是当之无愧的“学霸”艺术团。团里的“老大哥”程不时,是我国第一代大飞机“运10”的副总设计师和大飞机C919的专家组成员。朱凤蓉和张利兴是团里的一对夫妻,大学时一起进入清华,毕业后,张利兴奔赴新疆马兰核试验基地,朱凤蓉选择追随爱人,直到退休几年后,这对把全部青春奉献大漠的夫妻才得以返回上海故乡……

“我们心里都有一种爱,爱我们的祖国,爱我们的人民,因为爱,我们奉献自己宝贵的一生,因为奉献,我们得到了很多快乐。今天,我们聚在一起唱歌,也是重新来分享这些快乐的。”刘西拉教授说。

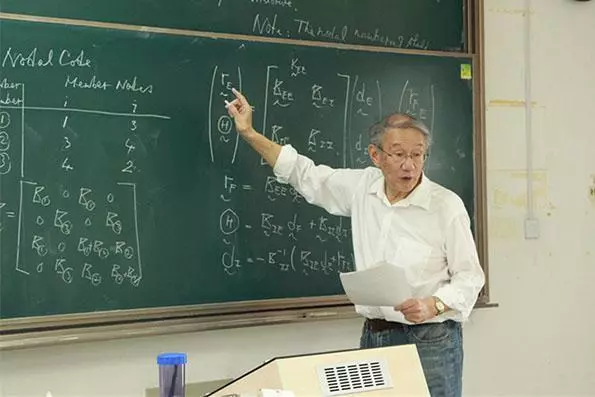

他用音乐来分享快乐,又将毕生的精力奉献给了热爱的教育事业。刘西拉教授长期从事钢筋混凝土结构基本理论以及工程结构可靠性研究,是我国著名的土木工程专家和工程教育专家,培养了一大批优秀的工程科技人才,多次被评为上海交大“最受学生欢迎的教师”,年近八旬时仍坚持每周五节课的频率给学生上课。

笔者于2010年曾就人才培养的话题求教刘西拉教授,他回忆了一段与钱学森的往事:“那年我刚回国,钱先生请我吃饭,饭桌上谈的都是音乐。”刘西拉教授说,“钱先生认为搞音乐一定要先学好‘1+1=2’,而后还要能干出‘1+1≠2’的事,我觉得创新人才的培养也是这样,在教会学生‘1+1=2’后,要激发他们萌发‘1+1≠2’的灵感。”

对此,刘西拉教授坚持“因材施教”,认为“教书就要以学生为中心,中国古代就有这样的传统。”

“就算在班级上不能照顾每个学生的个性和需求,也应该叫得出他们的名字,知道哪些学生水平比较高,哪些学生水平还不够。”刘西拉教授说。

此次采访后的第二年即2011年,上海交通大学成立名师工作室,首批四位知名教授向所有学生公开邮箱、电话和办公室,并且定时为学生开设讲座或进行座谈。刘西拉教授就是其中一位。

刘西拉教授觉得理应如此,他说,教授不管在什么时候都应该是学生的导师,教授的办公室永远都应该对学生开放。任何时候,都要想着把学生推向正确的方向,鼓励他们只要能做成的事情就要有勇气去做。

2016年2月,上海教育电视台,“2015上海教育年度新闻人物颁奖主题活动”现场,刘西拉教授被评为年度新闻人物,介绍词里的一句话让笔者至今印象深刻:他的愿望很简单:不仅自己燃烧,还要点亮学生。

或许这就是古丽雅的“让生命燃烧”在刘西拉教授身上的映射,也是歌词“Never,never give up,like a fire”背后的现实。

“捧着一颗心来,不带半根草去。”笔者记忆里,刘西拉教授家中挂着赵朴初书写的陶行知名言。

去时烈焰如星,归来仍是少年。一曲《少年》,既是刘西拉教授和团友们的心境,更是他作为人民教师,燃烧自己,教书育人的初心。

-

媒体链接