媒体聚焦

媒体聚焦

春节已有两个21世纪的历史?曾发表保卫春节宣言的百家讲坛坛主初一再发声[图]

上观新闻

上观新闻报道 年即稔,意指丰收,是以庆贺岁时为标志的收获季节。

传说中,春节为大年初一,源于舜帝即位的那天。上海交通大学图书馆馆长李新碗以此推算,从公元前21世纪到公元21世纪,春节已有两个21世纪历史,上下约4200年之久。

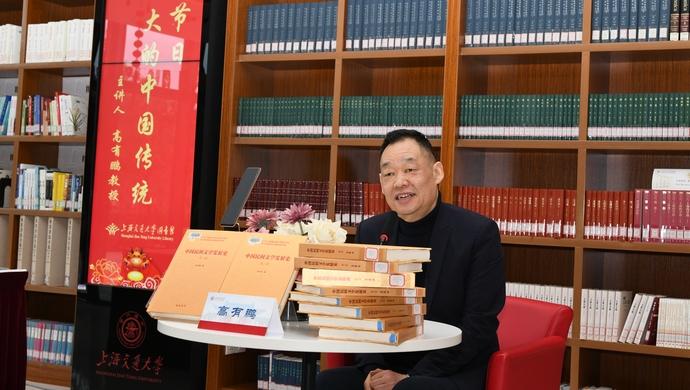

辛丑正月伊始,曾发表《保卫春节宣言》、在央视百家讲坛主讲《过年》的高有鹏,走进交大图书馆再发声,面对线上线下师生观众开了一课:《春天的节日·伟大的中国传统》。

他认为,早期的过年实质上是为了庆祝丰收和祭神祀祖,是古代劳动人民在劳作一年后对自己身心的整合,同时在“年”的传承中延续了整个民族的文化传统,从而起到对道德秩序、文化秩序、社会秩序进行整合的效果。

【元旦、春节和年,有分有合】

解放日报·上观新闻记者了解到,高有鹏是历史学博士,现为上海交通大学媒体与传播学院教授、博士生导师,他不仅学术著作等身,如《中国民间文学史》《中国现代民间文学史论》等,并著有长篇小说《清明上河》(两卷本)、《袁世凯》(三卷本)等,还出版书法著作《大篆道德经》《大篆论语》等。

高教授在《保卫春节宣言》中发出发人深省的拷问“我们的春节会丢失吗”,继而形成著名的文化讨论,被称为“保卫春节运动”。高教授认为,在今天全球化和商业经济等新的文化语境下,以春节为代表的民俗文化节日正在遭受着巨大的考验,为此他号召大家“保卫”好我们的传统节日,不能丢失掉,更不能因“洋节”而淡化。

事实上,元旦在中国古代就指正月初一,并非公元纪年中的1月1日,只是近代以来元旦与大年初一作为两个概念被分开。然而,年和春节倒并不是一开始就连在一起的。高有鹏解释称,年即稔,意指丰收,是以庆贺岁时为标志的收获季节。因此,古人曾经选择麦收之后为“年”,庆贺新禾、新麦的获得。新禾和新春都以新生而展示出美丽、幸福、快乐,因而它们在后来被连接成一个词。

“我并不反对过‘洋节’,” 高有鹏在当天讲座中开明表示,过节、过年都是对自己文化的合理表达,中国人应当热爱自己的传统文化,过好自己的传统年节。

【牛与马羊一样,也非土特产】

小米和稻子,系中国原产;而玉米和麦子,属于外来品种。说到牛年,事实上,牛马羊也一样,在高有鹏看来,均非“土特产”,而是“舶来品”。

他认为,牛最初不是在本土生长,或从古印度、地中海那一带而来。牛,来到中原地区之后,成为中国人的肉食奶源,以及重要的劳动工具。如今,从孺子牛、拓荒牛到老黄牛,牛成为中国人幸福的符号和标志。

“中国对世界文化贡献的同时,也不断吸收世界文化,”高有鹏表示,在四大文明古国中,中国被认为是唯一至今未被割断或中断自己文明的国度。在对文明的追求中,对年、对年文化的追求也没有断。无论曾经贫穷,无论怎么富有,也不断追求真善美。

高有鹏有一次去菜市场,碰到一位上海老太太买了大葱,用红绳缠上。老太太说,她孙子这次考试考得很好,要过年了,就送孩子一个“大聪明”。高有鹏一听,暗暗喝彩,“这就是上海人对传统的理解与传承呀。”这根大葱和红绳,连接着民族的传统,也让孩子握住了年俗。

高有鹏自己也记得,小时候冰天雪地,父亲教他写毛笔字。“写字的时候全神贯注,这是一种幸福啊。”上小学后,快过年了,邻居们买来了红纸,小小的他就拿着毛笔给大家写春联,一写就写上一天。“连中饭都顾不得吃,却充满了幸福感和光荣感。”

【见字如面,跨度最长年度狂欢】

说起写字,高有鹏铺纸研墨、现场挥毫,笔走龙蛇之间,几个篆体的“年”字、“福”字、“春”字和“喜”字便挥就而成,伴着墨香跃然于红宣纸上,有几位幸运的同学获得了高教授手写的新春祝福。

见字如面,高教授举起刚刚写就的一个金文“年”字。这个字,确实有点像“丰年”的“丰”,是对于丰收的记录、纪念、寄望。同样,“春节”的“春”字,古体为3个草字头,形象反映春天的节日万物生长,这是“对太阳的崇拜、对光明的向往、对幸福的追求”。

有意思的是,高有鹏发现,从甲骨文、陶文开始,到金文这样的钟鼎文,古文字的笔触从坚硬到柔软在发展,这与书法工具和社会文化都有关。当大篆变成小篆等各种字体之后,金属的书写也就变为了毛笔的书写。

《左传》有言,“国之大事,在祀与戎”。祭祀不必多言,敬天、畏地、爱人;戎事其实也不总是青铜兵戈,大可“化干戈为玉帛”。他认为,从丝绸之路至今,正是中国人对和平与发展的信仰表达。过年之礼也是这种文化审美,中国人不论海内海外,拜年之时抱拳作揖,肢体并无接触,表达拳拳之心。

百节年为首。如果将春节比作一曲“交响乐”,那么从腊八节开始旋律骤起,随后腊月二十三小年祭灶、腊月三十除夕守岁等重音符接续响起,直至除夕夜后的子时达到高潮,随后年初一、初二、初三……曲调渐弱,而余音绕梁。高有鹏说,“这是一年中跨度最长的一场狂欢。”

-

媒体链接