媒体聚焦

媒体聚焦

大江东|抗疫有道!代表委员热议公卫建设“上海经验”[图]

人民日报

全国“两会”,上海代表团分组审议政府工作报告,国务院有关部门“云旁听”代表意见。张驰摄

人民日报报道 在我国疫情防控阻击战取得重大战略成果之际召开的2020年全国两会上,做好常态化疫情防控工作,加强公共卫生体系建设,是代表委员们高度关注的话题。“人民至上、生命至上,保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”,习近平总书记的话更是让人动容。

有2400万人口的超大城市上海,在疫情防控中交出一份硬核答卷,公共卫生体系升级方面也先行一步——一个半月前,上海率先出台完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系的“公共卫生建设20条”,誓将上海建成全球公共卫生体系最健全的城市之一;“公共卫生20+N”配套方案也在加紧酝酿。难怪东姐碰到一位外省同行,由衷地说:“论抗疫,绝对服上海!”

大江东工作室发现,在全国“两会”,来自上海的代表委员们针对公卫建设,也分享了不少上海经验、上海方案,思考又深入了一层。

5月21日,张文宏在上海市教卫系统示范党课上,讲解上海抗冠堡垒是怎样打造的、上海式“群体免疫”如何获得。 姜泓冰摄

大灾大疫、大战大考,上海“答卷”卷面严谨,有创造性,值得细看

“在疫情防控这场惊心动魄的大考中,作为亲历者之一,我的体会是:上海交出了一份出色的‘答卷’,形成了上海经验。”上海市委副秘书长、市政府秘书长陈靖代表在审议政府工作报告时发言。

会场之外,上海新冠肺炎救治专家组组长、华山医院感染科主任张文宏5月21日参加上海教育卫生系统伟大工程示范党课,用上海经验为“群体免疫”做了全新阐释:“按数学模型预测,即使防控得非常好,上海感染人数应该超过3万,而实际感染人数只有300多人。而全球仍处于疫情蔓延阶段……为什么最终结果不一样?在上海,医生、护士乃至居委会干部、警察……无数抗疫民众组成免疫屏障,阻挡了疾病蔓延,这才是真正的群体免疫。”

疫情猝不及防,却能形成让数学模型预测失效的中国式群体免疫机制,背后有党的坚强领导、强大的组织动员能力和全体国民的全力支持、默默奉献,也有这座城市“养兵千日”、未雨绸缪,在传染性疾病预警、防控、救治设施建设的先行一步,有上海对突发公共事件应急响应、精细管理网络体系的科学设计和持续夯实。

陈靖代表在接受视频采访。 张驰摄

陈靖代表将疫情防控的上海答卷经验,归纳为高效协同、精准精细、科学依法和“两网”支撑这四方面。“当初面对疫情‘封城’呼声高涨,后来境外疫情又惊涛汹涌。按照总书记要求,上海从容应对,在一系列两难选题上两全决策、精准施策,守住了城门,守牢了国门,体现了上海勇挑最重的担子、敢啃最难啃的骨头、越是风险越向前的担当精神。”

全国人大代表、中国远洋海运集团有限公司董事长许立荣也对上海抗疫印象深刻。疫情发生后,国际船员下船轮换工作制度被按下“暂停键”,航运业面临一大难题。“所有港口都把国际船员作为境外输入主要来源,规定不准下地。两难之下,上海率先破局,通过入境口、转运中、隔离点的全流程闭环,确保船员有序落地,极大减轻航运企业压力。”全流程闭环式管理和联防联控机制,有力保障了国际船员健康,截至目前没有发生一例确诊病例,“体现了上海疫情防控的科学精准,也是上海国际航运中心软实力的充分彰显。”

上海市委书记李强代表在上海团审议政府工作报告。 陈正宝摄

守牢城门与国门,抗疫成果可圈可点的上海,做对了哪些事?

全国政协常委、农工党上海市委主委蔡威发现,身边以社区卫生服务中心为核心的基层公共卫生力量发挥了重要作用:全员出动,无论是社区、道口、隔离居民的家,都冲在第一线。

“公卫体系,尤其是疾控体系的现代化建设,说到底就是整座城市的防疫‘网底’建设,监测点布得越密,纵横交叉,整个体系的灵敏度一定越高。”全国政协委员、复旦大学上海医学院副院长吴凡说。

从新一轮医改中做强做实、已实现全市街道乡镇全覆盖的社区卫生服务中心,到2003年“非典”疫情后建立的发热门诊体系,都是上海疫情防控不可或缺的重要“网底”,在“早发现、早报告、早隔离、早治疗”中发挥着不可替代的作用。新冠疫情之前,上海已设117家发热门诊,疫情之初,上海启动发热门诊标准化升级建设;近期,又扩容新增了182家社区服务中心发热哨点诊室,与上级医院、所在社区形成对发热患者的“闭环管理”。 上海本地确诊病例60%以上是发热门诊直接诊查后确诊的。从发热门诊到发热哨点,疫情防控“神经末梢”悄悄前移,公共卫生体系的“网底”就这样一步步织得密实起来。

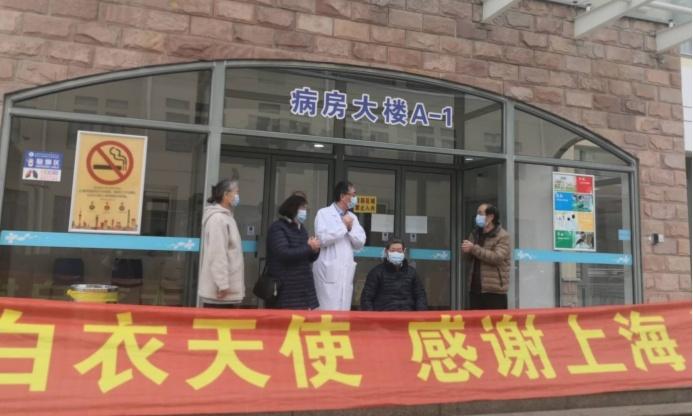

上海公共卫生临床中心最早启用的A1病房大楼前,一批批新冠肺炎患者经过精心治疗痊愈出院。 姜泓冰摄

上海经验更广为人知的是“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”。

2003年非典疫情,有1700万常住人口的上海仅8人感染,却依然痛下决心,将公共卫生临床中心迁往郊区重建,作为次年市政府一号工程,中心占地面积从45亩暴增到500亩地。高瞻远瞩的决策,使17年后新冠疫情爆发时,上海集中定点收治成人新冠肺炎确诊病例有了可靠的基础。全市各大医院派出顶尖专家和救治团队常驻上海公卫中心,汇聚最优质的医疗资源,保证每一名患者得到科学治疗、精细照护。

上海市公共卫生临床中心主任朱同玉委员说,一知道武汉出现不明原因肺炎,公卫中心员工便全部到岗待命,实战演练按照接收新冠肺炎患者的真实流程进行。且多年来一直保持一年两次实战演练节奏,“练就了本事,医院才能2天之内腾出300张床位应对突发疫情。每年科研产品变现量都直线上升,使科研驱动创新更可持续。多学科专家团队、ECMO、呼吸机、透析等人力和技术全部具备,一人一个治疗方案,降低重症死亡率,体现了上海公卫中心实力。”

“一个强健的公卫体系,应该是一座永久的安全堡垒,而不是因为某种疾病出现临时建设的‘板房’”。朱同玉说。

上海也是中医药最早介入新冠肺炎救治全过程、打出中西医结合“组合拳”的省市之一。5月25日,上海专门召开中医药大会,出台25条意见加强中医药应急救治能力建设。上海中医药大学副校长陈红专委员说,中医药、中西医结合在新冠肺炎防控和诊治中的重要作用有目共睹,要及时总结宝贵实践经验、开展科学循证研究,大力促进中医药的传承与创新发展。上海市针灸经络研究所所长吴焕淦委员也表示,在疾控体系中加入中医药力量具有积极意义,建议将中医药列为疫情防控“常备军”。

疫情期间,上海通过家庭医生制度和长处方、延伸处方等措施,做到慢病患者药不停、病不慌;超20家医院领到互联网医院执照,让市民不必出门扎堆,就能安全、便利看病。新出台的上海“公共卫生建设20条”也提出,要做大做强互联网医院。

中科院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波委员今年2月号召全国心血管名家集体“上网”,首开“e心门诊”,免费在线给患者答疑。他由此想到,心内科也要有应对突发公共事件的“平战结合”模式——“一个完善的公共卫生体系应该智慧高效,不仅能快速诊疗传染病患者,也能让非传染病患者得到及时救治。”

上海市东实验学校返校复学的学生们在教室内午餐,课桌间距拉大,一人一桌。 谈乐达摄

按照陈靖代表的盘点,在内防扩散、内防反弹上,上海把牢关键点、关节点,守好“入城口”,抓住“落脚点”,管好“流动中”,服务“就业岗”,看好“学校门”,用好“监测哨”,确保做到了不漏一户、一人,至今没发生社区传播和疫情反弹。在外防输入上,上海注重在全流程、无缝隙。高峰时,上海承担了全国40%以上的入境航班。由于建立了从“舱门”到“家门”的全流程闭环管理机制,外防输入始终安全可控。为呼应复工复产复市,出台了5个版本企业指南,还有“惠企”28条和市人大在全国首先实施的《上海市优化营商环境条例》等法规政策支持、措施指导,让特斯拉、迪士尼的生产与防控成了“国际标准”。

上海市委书记李强代表在接受本报记者采访时表示,在疫情防控中,上海努力织密“两张网”,推动城市治理由人力密集型向人机交互型转变,由经验判断型向数据分析型转变,由被动处置型向主动发现型转变。

上海建立起疫情防控信息及时发布机制,迄今已举办了80多场新闻发布会。 姜泓冰摄

“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”,打造最好的公卫体系,上海还要补短板

“加强公共卫生体系建设。坚持生命至上,改革疾病预防控制体制,完善传染病直报和预警系统,坚持及时公开透明发布疫情信息。用好抗疫特别国债,加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入,增加防疫救治医疗设施,增加移动实验室,强化应急物资保障,强化基层卫生防疫。深入开展爱国卫生运动。要大幅提升防控能力,坚决防止疫情反弹,坚决守护人民健康。”

——谈到关于加强公共卫生体系建设的今年乃至下一阶段重要任务时,“两会”政府工作报告只用了200来字。仔细读,发现内容够丰富。

4月8日,上海召开有1800多人参加的公共卫生建设大会,市委市政府主要领导出席,率先拉开了新一轮公共卫生体系建设的大幕。 陈正宝摄

未来一段时间,我国仍面临较严峻的国内外疫情挑战。对照上海疫情防控实践,代表委员们纷纷找短板、提建议。

蔡威委员认为,疫情暴露出的公共卫生安全体系短板,表现在公共卫生专业性欠缺、医防结合协同能力欠佳、基层公卫力量薄弱等。他建议,重新整合疾控、卫监力量,垂直管理,尽快完成公共卫生安全法立法,加强疾控机构与各级医院的医防结合,强化社区卫生中心传染病及公共卫生事件处置能力建设。

他在上海某区调查发现,全区社区卫生中心中,公卫医生只占15%,远远少于临床医生和护士。如何把基层这张网扎牢?他在提案中建议,将高年级医学生吸纳到公卫动员体系,随时准备、随时上岗。

刘艳代表在上海团分组审议活动中。 张驰摄

上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长刘艳代表认为,上海依法防控、系统治理,形成值得借鉴的“上海模式”。疫情防控常态化,“特事特办”模式正过渡为一套健全的公卫体系和常态化机制——“健全的法律法规确保人民的权益,完善的体系运作确保疫情的防控,丰富的人才储备确保体系的运转……这都是常态化机制的基础。”

刘艳代表说,人才是当下公卫体系薄弱环节之一。公卫人才要懂临床,还要懂预防、懂管理、懂法律,懂一些宣传。近年来相关人员流失严重,基层公卫人均绩效年增长率是6%,明显低于同期城镇单位就业人员10.98%的平均年增长率,职称评聘也长期不到位。她建议,加强公卫医学教育和能力培养,提升人才专业能级,强化制度设计和平台建设,持续加大政府财政投入力度,通过倾斜激励“引”才。

朱同玉委员带到北京的建议,是“建设应急医学与战略储备中心”以及“关于完善新发突发传染病应急疫苗研发绿色通道”。他提出,可按人口在全国超大和特大城市分区规划约10家国家应急医学与战略储备中心,每个中心应具备3000到5000床的收治能力。

上海市经信委副主任张英委员更多关注应急体系物资供应:国内应急产业规模不够大,应急产品体系不健全,口罩、防护服、防护镜、呼吸机等都应纳入应急和管理目录,关键时刻拿得出、调得快、用得上,让更多应急产业的企业、公共卫生部门、预警系统相互衔接,快速响应。

同济大学副校长顾祥林委员说,同济一直致力新冠疫苗研发,但上海P3(生物安全防护三级)实验室太少,高校仅复旦大学一家。高级别生物安全实验室成为制约我国生物安全体系建设和公共卫生疫病防控、科研攻关的瓶颈,建议国家有组织、有规划地加快建设,特别是在有条件的高校加强部署,为提升公共卫生防控能力提供坚实后盾,助力高校在危急时刻科研攻关。

中国工程院院士、瑞金医院血液学专家陈赛娟委员关注的,是打造将基础研究成果迅速转化为临床和公共卫生服务产品的平台。她说,“转化医学大设施”的运行、考核和评价系统有其特殊性,如何优化政策环境,促进临床试验机构开展新药研究,亟待解决。

华东政法大学副校长陈晶莹代表、上海社会科学院副院长张兆安代表、上海外国语大学副教授黄绮委员等都深刻反思野生动物保护问题,建议提高相关立法的可操作性、加大惩罚力度、完善监管机制;上海市民族和宗教事务局局长花蓓代表建议修改突发事件应对法,协调统一应急指挥部成立的机关层级、发布的公告形式以及信息公开的内容,规范预警机制的发布主体及启动条件,规范征用的对象、主体等。复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑委员的提案则认为,妇婴保健系统难以适应突发重大公卫事件之际的有效运转,需要考虑妇幼保健专科医院公卫应急能力建设。

大江东工作室发现,代表委员们的意见建议,大多在上海公共卫生20条里有所反映。上海,随时准备迎接各种挑战。

-

媒体链接