媒体聚焦

媒体聚焦

[视频]习近平:把“西迁精神”一代代传承下去 | 上海师生反响热烈[图]

上海市教委政务微信“上海教育”

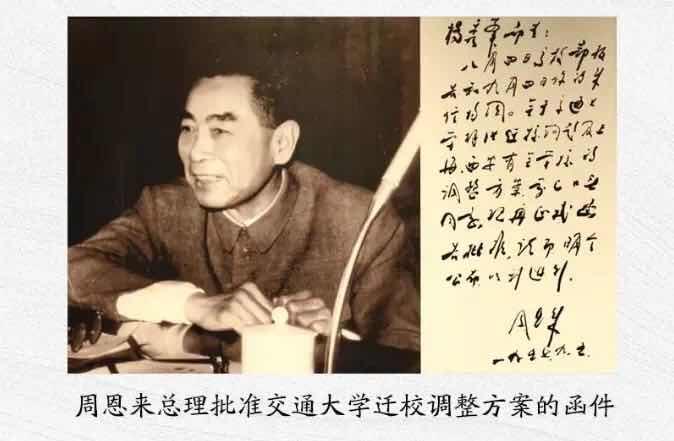

上海市教委政务微信“上海教育”报道 习近平总书记4月22日下午来到西安交通大学,走进交大西迁博物馆,参观交大西迁的创业历程和辉煌成就展,亲切会见了14位西迁老教授。他谈起教授们两年前给他的一封来信,“看了你们的信我非常感动,产生了强烈共鸣”。习近平说,从黄浦江畔搬到渭水之滨,你们打起背包就出发,舍小家顾大家。交大西迁对整个国家和民族来讲、对西部发展战略布局来讲,意义都十分重大。他勉励广大师生不忘初心、牢记使命,继续发扬“西迁精神”,到祖国最需要的地方建功立业,把“西迁精神”一代代传承下去。

习近平总书记的重要讲话在上海高校引起热烈反响。师生们纷纷发表感想,跟随总书记一起感悟“西迁精神”。

“西迁精神”闪现时代价值

复旦大学上海医学院基础医学院药理学系研究员、博士生导师占昌友回忆起建国初期西迁场景,包括1955年400余名上医老前辈积极响应党和国家的号召,远植巴山渝水,创建了重庆医学院及附属第一医院和儿童医院。他认为,在新的历史阶段大力弘扬西迁精神,是总书记对知识分子提出的殷切期望。作为一名从事医学研究与教育的青年学者,他将继续传承老前辈们的爱国主义精神,听党指挥跟党走,积极投身于党和国家的建设事业中去,勇于担当、砥砺前行。

复旦大学新闻学院2018级新闻学博士钱威丞看到习近平总书记亲切会见14位西迁老教授的新闻,心潮澎湃。他从报道照片中发现,左起第三位的卢烈英教授,是复旦新闻学院1952届的学长。此前因院庆九十周年,钱威丞曾前往西安,在卢老家中完成了一次关于“西迁精神”的深度采访。当年交通大学服从国家大局,从上海迁往西安,一切从零开始,教员紧缺,“有时候一个人顶两个人用”。钱威丞感言:卢老他们用六十余年证明了“幸福真是奋斗出来的”。卢老还给复旦新闻系学子留下赠言:“发扬爱国、奋斗精神,做西迁精神的新传人”。钱威丞说,这也会一直激励我们,成为我们迎难而上、攻坚克难的长久动力!

求学于交大、工作于交大的上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教授何炎平说,他们的成果去年获得了国家科技进步特等奖,习近平总书记向谭家华教授颁发了科技奖励证书,交大人备感自豪。深受“饮水思源、爱国荣校”校训熏陶,他时常得到交大老教授们的殷殷教诲,将秉承“爱国主义,听党指挥跟党走,将自己的命运深深融入民族发展的伟大历史进程”的交大赤诚传统,尽心为党育人、为国育才,开发新的科技成果,践行交大人的责任与担当。

上海交通大学研究生会主席团成员,机械与动力工程学院2018级硕士生林云鹏表示,在交大校园,西迁故事接续传唱,苦干实干蔚然成风。爱国奋斗,就是“西迁精神”在今天闪现的时代价值,不仅是老一辈西迁人的躬耕实践,更应成为西迁新传人孜孜以求的光荣梦想。交大人应在理论学习中坚定政治信仰、牢记初心使命,更应在知行合一中弘扬吃苦不言苦、知难不畏难的奋斗精神,将年华汇进时代旋律,把青春融入祖国山河。

上海交大医学院2014级博士生、校学联主席团成员张家旭表示,“西迁精神”是交大精神的体现,交大人身体力行地诠释了什么是“饮水思源,爱国荣校”。在西迁的过程中,师生们用双脚丈量祖国的土地和温度,这是一场最生动的爱国主义教育。“选择了交大,就是选择了责任”,这次新冠疫情期间,无数交大人前往了武汉的一线救援现场,就如同前辈们一样为了祖国的发展一路西行。作为新一代的交大人,经历了这次疫情后,更应当将“西迁精神”牢记于心,将健康中国作为努力的目标,为祖国的卫生事业发展奉献力量。

同济大学学科建设办公室副主任、土木工程学院教授冯世进表示,学习“西迁精神”具有重要的现实意义和感召作用。作为一名新时代的大学教授,更要传承和发扬好这种“西迁精神”,心有大我,赤诚报国,立德树人,科研攻坚,为祖国培养更多优秀人才,取得更多高水平的研究成果,在扎根中国大地建设世界一流大学的征程中不懈奋斗,为国家经济社会发展、为实现中华民族伟大复兴的中国梦奉献智慧和力量,努力创造这个时代的光辉业绩。

华东师范大学经管书院2016级工商管理专业学生李康瑞表示,与大多数国人一样,自己在今年战“疫”的历练中得到成长,迸发了更多源自内心的自信和决心。这种信念的背后是一代代“西迁精神”践行者们不畏艰难献身祖国的持续奋斗。重温西迁故事,“西迁人”高远的人生志向、博大的爱国情怀令人感佩于心。“西迁精神”留下的不仅是一个时代的故事,更是学子们应以一生追求的精神坐标:无论何时身处何处,都要听党指挥跟党走,始终与国家发展同向同行,在祖国最需要的地方建功立业。

为国家建设奉献智慧和力量

东华大学马克思主义学院马欣副教授认为,在党中央积极开展东西部扶贫协作的大背景下,弘扬“西迁精神”,既具有延续民族优良传统的历史价值,又有让“西迁精神”在脱贫攻坚战中发挥重要作用的实践意蕴。从黄浦江畔的南洋公学到渭水之滨的西安交大,老一辈交大人将自己青春时代的激昂情怀与报国夙愿,化归为“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的“西迁精神”。在今后的思政教学工作中,也要发扬这种西迁精神,并且将交大西迁的故事融入课堂。

上海理工大学马克思主义学院殷洁如表示,作为一名学子,深刻领会到西迁精神的时代内涵,深感新时代赋予的责任与重担。在我国脱贫攻坚战决胜之年,青年学子更应发扬西迁精神,用热血和智慧为脱贫攻坚、全面建成小康社会贡献力量;用热爱和奉献为国家富强、民族振兴和人民幸福谱写壮丽的青春之歌。

上海大学马克思主义学院教师张彦青表示,在国家艰苦岁月中献身建设大西北的师生是可敬的,“西迁精神”激励一代代知识分子与祖国同呼吸、共命运。今天的思政课教师要继续发扬 “西迁精神”,自强不息,把思政小课堂同社会大课堂结合起来,教育引导学生立鸿鹄志,做奋斗者;教育引导学生不忘初心、牢记使命,到祖国最需要的地方建功立业,把个人的奋斗融入到坚持和发展中国特色社会主义事业中去,把个人的梦想融入实现中华民族伟大复兴的中国梦的进程中去,做新时代的追梦人。

上海中医药大学马克思主义学院教师谢朝丹对“胸怀大局,无私奉献,弘扬传统,艰苦创业”的“西迁精神”表示钦佩和感动。60多年前,西安交大师生积极响应国家号召,义无反顾地从上海迁往西安,为西部发展和国家建设奉献了智慧力量。进入新时代,“西迁精神”依旧闪耀着光芒。作为高校青年教师,我们要坚定理想信念,秉承爱党、爱国、爱人民的高尚情怀,主动扛起立德树人与教育强国的使命担当,让“西迁精神”历久弥新。

相关阅读:什么是“西迁精神”?

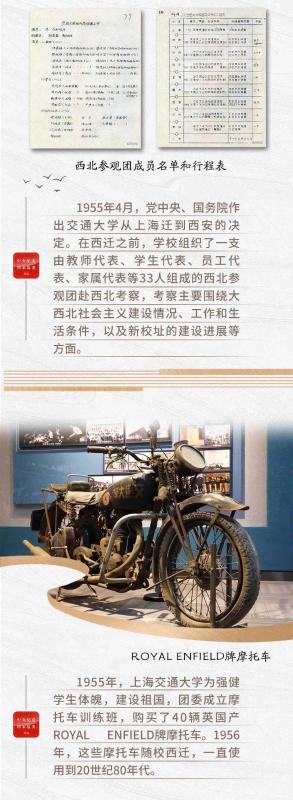

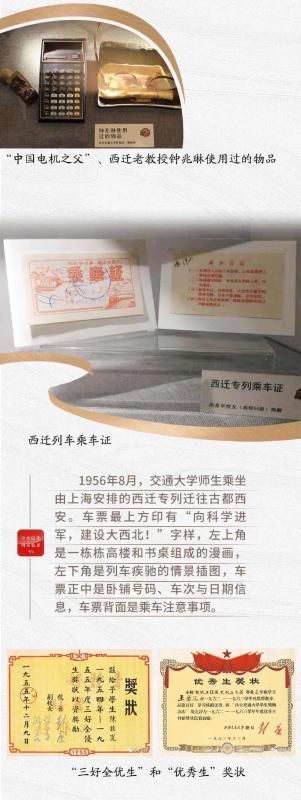

总书记提到的交大西迁是一段怎样的历史?“西迁精神”指的是什么?一起去博物馆里的老物件里寻找答案吧。

-

媒体链接

-

视频链接