媒体聚焦

媒体聚焦

“网络与数字时代”增强中华文化全球影响力首届论坛、中华文物数字传播(2019)专题研讨会在上海交通大学举办[图]

中国社会科学网

“网络与数字时代”增强中华文化全球影响力首届论坛、中华文物数字传播(2019)专题研讨会会议现场 本网实习记者 陈炼/摄

中国社会科学网报道 为进一步提升中华文物数字传播与规范中华文化审美,让中华文物成为提升中华文化全球影响力的要素,迫切需要构建中华文化“认同、分层与传播”的文物内容遴选机制,构建“人类命运共同体”中华文物文化全球传播内容数据库,打破传统文化与流行文化的对隔,建立“中华文物+科技”的新文创产业平台。11月1日,“网络与数字时代”增强中华文化全球影响力首届论坛、中华文物数字传播(2019)专题研讨会在上海交通大学举办。上海交通大学党委常委、宣传部部长胡昊致辞,国家哲社重大课题“网络与数字时代增强中华文化全球影响力的途径研究”首席专家童清艳教授作主旨报告。

胡昊表示,在国家战略引领下,中华文物的文化传播逐渐走向数字化和全球化,涉及学科演变为传播学、考古学、信息工程学科为核心的综合学科,参与机构也由单一主体增加为多方共建共治。中华文化的传播效果,需要以科技力量助力产学研协作共创。

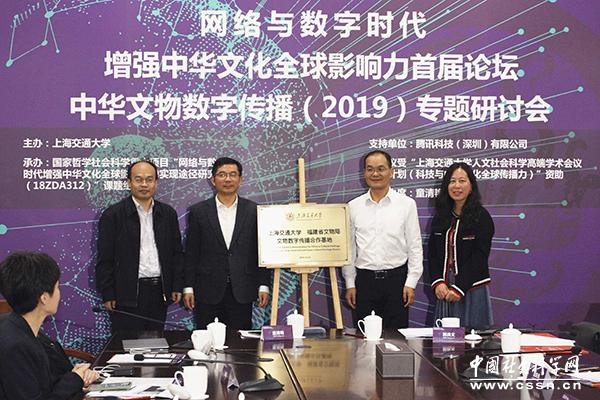

会上,举行了上海交通大学与福建文物局“文物数字传播合作基地”揭牌仪式,旨在推进具有中华文化影响力的“福建文物”研究、“福建文物”与科技融合研究以及文物活化研究,增强福建特色IP与新文创、文化与旅游相融合的全球传播研究。胡昊与福建省文旅厅党组成员、文物局局长傅柒生共同揭牌,基地建设由童清艳负责落实。

童清艳作了题为“中华文物数字文化产品生产要素及其全球传播力指标体系研究” 主旨报告。她认为,中华文物是传承中华文化的重要载体,存储着中华文明与集体记忆。世界各地博物馆对中华文物藏品的收藏,其实质是对中华优秀文化的认同、尊敬、崇拜。中华文物里的文化故事、审美艺术是提升中华文化全球影响力的要素,容易建构在全球范围里的文化信任度,从而开展有效传播。如何让文物中蕴含的文化提炼与传播出去?迫切需要构建中华文化“认同、分层与传播”的文物文化内容遴选机制。童清艳在对中华文物类别梳理的基础上,提出在“科技智能+创意传播”作用下,中华文物数字文化内容是一种生产要素,可使文物成为网络小说、影视作品、动漫、网络游戏、直播等数字媒体中的元素,并催生“中华文物+科技”的新文创产业平台出现。为此,她对文物数字文化生产要素的物化形态、文化形态进行三级指标(文物文化符号、文物文化产品、“人类命运共同体”价值观体现)分类,并从数字文物社交指标(社交契合度、社交分享度、社交感染度)、数字文物智能指标(内容易加工、内容易转发、内容易激活)、数字文物共享指标(IP增殖内容、IP创新模式、IP持续变现)研究数字文化产品生产要素及其全球传播力指标体系。

20余位相关文物局领导、国内外著名博物馆馆长、国内外著名学者、腾讯等科技企业代表,共同探讨中华文物的政产学研合作新模式。通过搭建文物内容遴选机制、以数字智能构建内容数据库、建立新文创产业平台,打破中华文化传播的时空界限,推动中华文物和文化共享、共建、共治。

多方合力,共同推进中华文化创意传播

中华文化浩如烟海、源远流长,中华文物更是品类丰富、数量庞大。面对海量的文物遗产,尤其是在中外文化不断交流、传统文化与现代文化相互碰撞的大背景下,相关部门、各博物馆、文创行业都在关注一个问题,如何利用数字化技术,让文物遗产活在当下,让中华文化更好传播。

从政策支持角度来看,国家先后出台《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《国家文物保护专项资金管理办法》等文件,将“文化遗产保护利用关键技术研究与示范”纳入国家重点研发计划,逐步形成了以科技为支撑,充分运用互联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术,推动“互联网+中华文明”发展的良好态势。

在文化的传播角度来说,传播哪些文化符号、如何运用科技进行传播也成为学界和业界研究的重点。上海交通大学光启特聘教授郭良文则表示,数字人文与创意传播以最新科技协助我们深入了解中华传统文化之美。他以3D科技、GPS定位+AR龙舟体验、数字化典藏平台与VR创意(宣纸·古画)、APP与虚拟文物馆、故宫字画:VR交互体验游戏等为例展示了典籍的数字化创意传播方式与发展路径。

对此,上海博物馆信息中心副主任刘健表示,博物馆是一个多元思想和文化融汇的空间。博物馆数字化过程中应明确与娱乐机构的区别,不能以娱乐机构的要求做博物馆事业,当然也不放弃学习娱乐机构好的方法。博物馆传播的关键是阐述:藏品的聚合、进行与主题相关的阐释更为重要,数字化拓宽了文物阐述的道路。文物不会说话,只是动起来还不够,真正让文物活起来,需要强大科技、知识体系的支持。

上海博物馆官网主管、移动导览等项目负责人陈晴则认为,博物馆里的文物只是一个显性造型,不能呈现所有的文物信息。数字化解读为文物传播提供了一种多场景和多媒体的适应方式,可以根据传播的对象、场景进行合理重构,并利用适合不同信息的表达方式打通阅读、观赏、演示、互动的界限,建构感性认知和理性认知的转换通道,以达成立体多维的认知系统。

多点开花,文物活化经典案例不断涌现

研讨会上,演讲嘉宾还重点分享了中华文化和文物的数字化传播案例,为课题研究提供了丰富的文化传播数据资料。

腾讯作为课题的主要参与科技企业,提供的案例涉及博物馆、兵马俑、传统工艺、传统建筑、道家文化、敦煌、故宫、国产动漫、京剧、昆曲、民族文化、诗词歌赋、武侠文化、长城、中国历史、中国神话等议题。腾讯网络游戏原画负责人袁敏哲以游戏中的文物元素为例,认为美术设计的应用不仅是中国风视觉元素的堆砌,而是元素提取与物之美的发现。她还表示Z世代的年轻人拥有很强烈的民族文化理解和自信。应利用数字化的优势,将传统文化进行激活,让束之高阁的传统文化走下殿堂,以创新、有趣的形式为年轻人认识和喜爱。

博物官作为腾讯在文博领域的一个重要输出,为各大博物馆和艺术机构搭建数字博物馆提供更高效便捷的途径。腾讯博物官负责人黄放在演讲中提到,博物官开放平台最新上线的2.0版本,将数字化三维展示能力免费开放。借助开放平台,博物馆只需提供文物的三维数据,即可轻松对文物进行三维展示,免去复杂繁琐的底层搭建、代码编写、开发测试等过程。

除了科技企业积极向文博领域输送新想法和新思路,博物馆也各出奇招,从文物中提取核心要素,并赋予它们技术化和现代化的表达。台北故宫博物院和敦煌博物馆就是其中的代表。

台北故宫博物院文创行销处处长林国平在提到文物的活化利用时说:“文物数字化一定要具有方向感”。在博物馆的发展中科技应用是必然,应发挥跨部门、跨领域、跨机构多方协力的作用,博物馆数字化发展要在技术的基础上发挥想象力和创造力。

上海广播电视台新闻评论员马波还分享了他与中国几大博物馆馆长对谈的直播收获。

针对众多文创产品的版权问题,国家文旅部专家顾问、中南财经政法大学知识产权学院副院长黄玉烨教授特别提醒,文物衍生品在开发合作中应明确合作双方权利的归属、利益分配和知识产权的使用;明确授权开发衍生品时的版权使用,受托方保证开发方无知识产权侵权等问题;要避免文物衍生品的版权纠纷,如制作中侵犯别人的版权——文字、美术、音乐,以及独创性文化衍生品的仿制等。

此外,东方国际(集团)有限公司党委书记、董事长童继生,福建省委文旅厅党组成员、文物局局长傅柒生也分享了文物活化的实例。童继生表示,文物与时尚是一个无限合作的课题,古代的文明时尚在东方,近代在西方,现代的时尚在东西文明相结合。全球化背景下文物创意的开发与传播首先要静下心来,否则就太过浮躁;要从社会上来,走进社会中去。傅柒生表示,只做文创是救不了文物的,不做文创也不是不时尚、跟不上时代。文物是有生命、有话语的,文物话语要通过展览、文化旅游等实现,传统文艺复兴中文创只是一小部分。

多元发展,数字化护航中华文化出海

随着“一带一路”建设的不断深化,各国文化交流更加紧密,“讲好中国故事”也成为中华文化出海面临的重要课题。

腾讯研究院高级研究员孙怡解读《2019中华数字文化出海年度观察报告》时说,数字文化成为一种世界语言,成为中华文化国际竞争力的突破口。游戏、影视剧、网络文学、短视频等市场潜力大,前景可期。新时期中华文化的符号中传统文化、文物IP发挥着更重要的价值,数字化发展应走出去、走进去,多元联动、资源整合,助力文化出海。

数据和技术在文化的跨国传播中显得尤为重要。正如北京市首都发展研究院院长、中国“一带一路”战略研究院执行院长梁昊光所说,数字化技术改变了人们对生活的认识和理解,一定程度上消解了传统与现代的差距。数字化技术的开发与深度运用成为业界与学界密切关注的问题,“一带一路”是中国数字化的重大市场,文化发展、产业升级、对外传播、智能化开发等方面的迫切需要。

真实传媒有限公司总经理、SMG纪录片中心负责人李逸安排了工作室创作团队分享了纪录片中的文物传播。他认为,纪录片是一个国家的相册,可以反复观看、一代一代传承下去。最近几年文物纪录片引爆网络,比如《故宫100》把主题放在了故宫博物院,用100个短视频故事解构了故宫;《我在故宫修文物》引爆了网络,使得文物成为了与现代相结合的元素;《格萨尔的英雄草原》中,通过文物讲好格萨尔王这个宏大的主题。这些录片堪称经典,可以载入史册。

晚上,会议还请法国奥赛博物馆馆长洛朗斯·德卡尔(Laurence des Cars)作了《东方美学西渐的印象派》讲座。

上海交通大学与福建文物局“文物数字传播合作基地”揭牌仪式合影 本网实习记者 陈炼/摄

国家哲社重大课题“网络与数字时代增强中华文化全球影响力的途径研究” 首席专家童清艳教授作主旨报告 本网实习记者 陈炼/摄

上海交通大学光启特聘教授郭良文作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

上海博物馆信息中心副主任刘健作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

上海博物馆上海博物馆官网主管、移动导览等项目负责人陈晴作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

腾讯网络游戏原画负责人袁敏哲作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

腾讯博物官负责人黄放作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

台北故宫博物院文创行销处处长林国平作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

上海广播电视台闻评论员马波作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

国家文旅部专家顾问、中南财经政法大学知识产权学院副院长黄玉烨教授作交流发言 本网实习记者陈炼/摄

东方国际(集团)有限公司党委书记、董事长童继生作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

福建省委文旅部党组成员、文物局局长傅柒生教授作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

腾讯研究院高级研究员孙怡作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

北京市首都发展研究院院长、中国“一带一路”战略研究院执行院长梁昊光作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

真实传媒有限公司总经理、SMG纪录片中心负责人李逸作交流发言 本网实习记者 陈炼/摄

参加“网络与数字时代”增强中华文化全球影响力首届论坛、中华文物数字传播(2019)专题研讨会专家学者合影 本网实习记者 陈炼/摄

-

媒体链接