媒体聚焦

媒体聚焦

便携式基因检测设备 玉米蛋白做成神经导管 这些高科技的医疗创新产品你知道吗?

周到

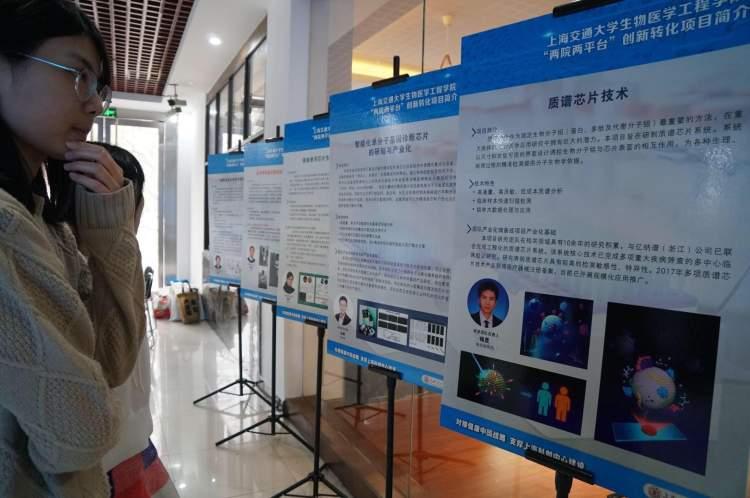

周到报道 玉米蛋白做成神经导管,可穿戴式智能设备帮助帕金森病行走,肺癌靶向治疗相关突变基因检测……今天,在上海交通大学生物医学工程学院组织的“两院两平台”创新成果转化路演会上,聚焦高科技服务医疗一线,28项创新转化成果尽数“亮相”,十余个贴近民生的高科技医疗创新项目现场接受专家中期检查,有望落地转化、服务患者,提升国家医疗和全民健康水平。

“两院两平台”搭建了上海交大生物医学工程学院研究成果创新转化的“四梁八柱”。

“两院”分别指上海联影公司与交大共建的“医学影像先进技术研究院”和闵行区与交大共建的“医疗机器人研究院”,前者在上海交大张江科学园有着一万平方米的研究办学空间,后者致力于围绕“健康中国”国家重大医学需求,引领我国医用机器人技术的创新研究、技术转化和产业发展,建立多学科多领域交叉融合的人才培养机制,创建国家医用机器人产业的高端人才培养基地。

“两平台”指的是上海交大与徐汇区联合打造的分子与纳米医学创新转化平台,以及与江苏南通联合打造的医学仪器与智慧诊疗创新转化平台。

交大生物医学工程学院“两院两平台”在纳米生物材料、医学生物、医疗仪器、医疗机器人四个方向培育了28个创新成果转化项目,这些项目已经攻克关键技术难题,获得自主知识产权,技术具有行业引领作用。

可穿戴式智能设备帮助帕金森病行走

帕金森病(PD)是一种严重影响中老年健康的神经系统变性疾病,冻结步态(FOG)是PD的常见运动障碍症状,其临床表现是患者在行走中突然出现瞬间步行中断,因此FOG成为PD患者跌倒的主要危险因素。

“帕金森病冻结步态的可穿戴智能监测与助行设备”研发团队设计的可穿戴医疗设备,能实现在移动终端上跟踪监测FOG发生状况,包括FOG发生次数、持续时间及跌倒次数的实时跟踪监测,为FOG的临床评估与诊断创造新途径。

在开发FOG的智能监测技术基础上,还研制了具有自动探测FOG发生,即时开启激光引导提示的可穿戴激光助行设备,有效改善患者FOG症状,达到康复训练效果。

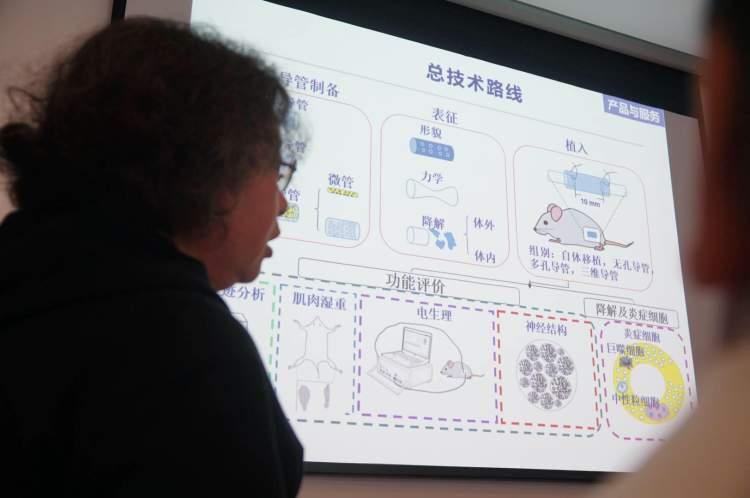

玉米蛋白做成神经导管

这是把玉米蛋白降解做成神经导管来治疗神经缺损的一个项目。研发团队负责人王瑾晔介绍,治疗神经缺损特别是长距离缺陷的方法是用去细胞的同种异体移植,异种移植和人工神经导管。其中自体移植一直被作为临床的金标准,但供体十分有限,且造成二次损伤。可降解导管20世纪80年代已用于临床,但存在可能的慢性炎症反应急需要两次手术等问题,因此可降解神经导管的研发,成为发展趋势。

”具备良好生物相容性的可降解天然高分子--玉米蛋白为主要管材以用于修复损伤的神经。“王瑾晔说,但真正用于临床还有待时日。

“掌上实验室”随时随地进行基因检测

我们身边的细菌、病毒、癌细胞都有属于自己的遗传密码,基因检测可以通过解读这个遗传密码,提示我们得了什么病,应该怎样治疗。传染疾病检测、产前诊断、癌症诊断都需要基因检测。现在的基因检测通常都需要由大医院或专业机构去做,那是否可能有个便携式的小设备放在门诊或者社区诊所让基因检测变得更便利呢?

上海交大生物医学工程学院特别研究员沈峰团队通过研究,把复杂的基因检测浓缩到了一块小型生物芯片上,只需把样品滴到芯片上,不到一个小时就可以拿到检测报告。这套小型设备不仅快速简便,而且价格不贵,随时随地进行“基因检测”体检有望成为居民的日常。

“一站式”冠心病评估系统的研制与产业化

冠脉狭窄病变导致心肌缺血的患者应及时进行血运重建。据统计,我国现有冠心病患者约1300万,2017年有75.31万人接受冠状动脉介入手术治疗,介入手术治疗患者数量近年来以每年大于10%的量不断增长。

然而,因缺乏有效的精准评估工具,部分患者没有得到最佳的治疗方案。交大生物医学工程学院陈亚珠院士团队涂圣贤教授成功研发定量血流分数(QFR)技术,无需手术耗材与微循环扩张药,在患者接受冠状动脉常规造影后,仅采用造影数据即可快速准确计算FFR。整个过程仅4分钟,诊断准确度高达92.7%。

目前该技术已成功转化,2018年在同类产品中首次获得国家药监局三类医疗器械注册证与欧盟CE认证,已在全球60多家知名医院使用,是目前国际上唯一一个在心脏介入权威学术会议手术转播的无导丝血流储备分数实时评估系统,建立了冠状动脉功能学评估的新标准。

-

媒体链接

-

视频链接