媒体聚焦

媒体聚焦

“船王”后代捐款1000万,设立“包玉刚学生社会实践基金”

周到

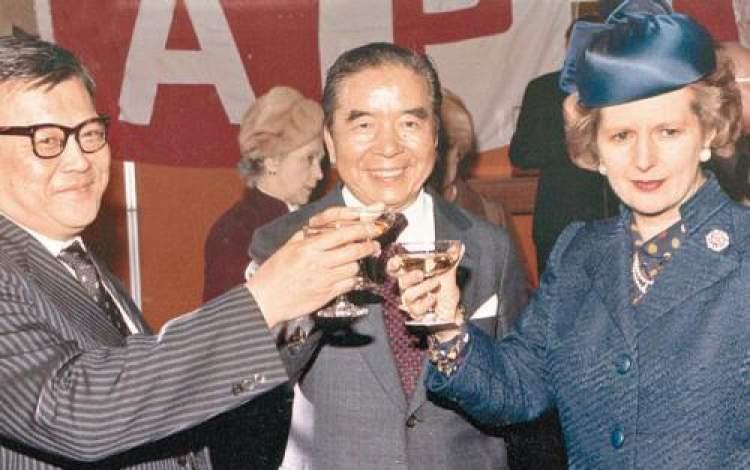

周到报道 他是世界级的“船王”,他是各国政要和企业家的“座上宾”,他“洋气”十足,但仍坚守着中国的传统文化,孝敬父母、尊重老人、与国同行、促进教育进步,有着一颗不变的“中国心”。

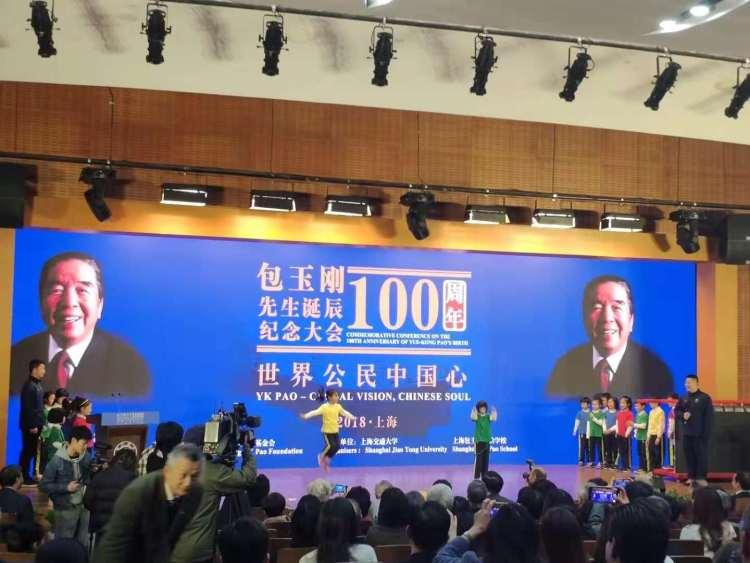

■ 交大党委书记姜斯宪致辞

今天,在包玉刚先生诞辰100周年之际,世界公民中国心——包玉刚先生百年诞辰主题纪念活动在上海交大徐汇校区包兆龙图书馆举行。包玉刚的后代包陪庆、包文骏代表包氏家族向上海交通大学捐赠一千万设立上海交通大学“包玉刚学生社会实践基金”,用以支持学生学以致用、深入社会,开展不同形式的实践活动。

“包玉刚学生社会实践基金”鼓励和资助在校同学开展暑期社会实践活动,优先支持重点团队和选育团队,遴选支持优秀社会实践项目参与“知行杯”上海市大学生社会实践项目大赛,并遴选支持全国“三下乡”重点团队。

世界船王的隽永中国心

包玉刚先生深受父亲包兆龙先生影响, 一生以“脚踏实地地工作,平易近人地待人,身体力行地做事”为理念。他早年在上海从事银行业,后来到香港定居,白手起家创立环球航运集团。他以精湛的业务素养、敏锐的国际视野、果敢的决策能力和锐意的创新意识,使华人成为航海业的佼佼者勇立潮头,深受敬仰。包玉刚先生与结发妻子黄秀英终生恩爱、不离不弃,四个女儿亦教育有方,在各自领域均有成就。

即使身为世界船王,傲立事业之巅,包玉刚先生始终保持着隽永的中国心,他说:“我生在中国,长在中国,我的根在中国。” 1978年深秋,离开内地整整三十年的包玉刚先生一回国,就迫切地想为国家建设贡献自己的一份力量。

此后的数十年中,包玉刚先生为中国改革开放、香港回归、支持教育、建设家乡发挥了巨大贡献。他先后捐赠了上海交通大学图书馆、中英友好奖学金、浙江大学留学国外奖学金、北京兆龙饭店、宁波大学等项目,带动海内外华侨参与新中国建设。

为祖国的稳定与统一,他亲自在中英间搭建桥梁,担任香港基本法起草委员会副主任,帮助制定和实施《中英联合声明》,协助香港主权的顺利移交工作。在中国改革开放大幕刚刚开启之际,包玉刚先生发挥着桥梁、凝聚的带头作用,对祖国的改革开放和繁荣发展功不可没。

敢为人先拳拳意 饮水思源代代情

■ 包玉刚实验学校的孩子表演跳绳

本次纪念活动选择在上海交大举办,缘自上世纪八十年代包玉刚先生对上海交通大学图书馆项目的巨额捐赠。自此开始包氏家族、包玉刚基金会就与上海交大结下了深厚友谊。

2016年,包氏家族在上海交通大学闵行校区捐建包玉刚健步道。全长四公里、环绕校园美景的健步道,把“勤俭建业,持恒健身”的包玉刚精神与全面发展的育人理念传播到全社会,助力“学在交大”战略发展。

交大党委书记姜斯宪指出,包玉刚先生的捐资创举源于他崇教爱国的一腔热情,也源于他对上海交通大学教育事业的信任,源于他对上海交大“求实学,办实业”理念和“敢为天下先”精神的欣赏与支持。

科教兴国 桑梓情深

1985年,“包兆龙图书馆”在上海交通大学徐汇校区拔地而起,1992年,闵行新校区“包玉刚图书馆”巍然屹立。这两座图书馆都简称“包图”。建筑面积共约4万平方米。

1981年7月,包玉刚先生郑重向中共中央副主席邓小平同志面交捐赠的确认信函,捐资1000万美元为上海交通大学兴建一座现代化的图书馆。这在当时中国高等教育界是从未有过的创举。邓小平同志欣然接受了这笔捐赠并表示赞赏。当时高等教育资金来源单一,校园百废待兴,此种做法很好地解决了当时的教育困境,并由此开创了新中国教育界接受海外捐款和以个人姓名命名建筑物的先河。

这一项目在中国改革开放史与中国现代教育发展史上都留下了重要一笔,因为其向国内外明白无误地传递一个信息,中国政府已经摒弃了办教育宁肯落后,也不接受国内外捐款的僵化政策。包兆龙图书馆和包玉刚图书馆的建成,不仅为交大师生提供了一流的学习与研究场所,在学校教学、科研、学术交流等方面的发展也发挥着重大作用;更成为国内高校图书馆发展和教育史上的一座丰碑,为教育进步和调动海外华侨、华人建设国家、回馈社会的积极性作出了示范。

-

媒体链接