媒体聚焦

媒体聚焦

他们是科学家也是艺术家 三位平均年龄超88岁交大教授在中国国家博物馆办展

周到上海

周到上海报道 今天,《弘扬国粹精华·陈英明诗书画展》在中国国家博物馆开幕,上海交通大学三位“80、90后”教授陈英明、陈以鸿、陈益新展出了他们数十余年跋山涉水、广揽奇峰、精心创作艺术佳作。其中陈英明的近百幅作品,以及陈以鸿、陈益新的部分作品。三位平均年龄超过88岁的交大教授,献礼改革开放40周年。展览从11月27日至12月2日。

“我在国内外曾举办过多次个人书画展,能在我国最高的文化殿堂举办个展是我的终生幸事。本次诗书画展的目的也是弘扬中华国粹精华,提高文化自信,向改革开放40周年献礼。”陈英明深情地说。

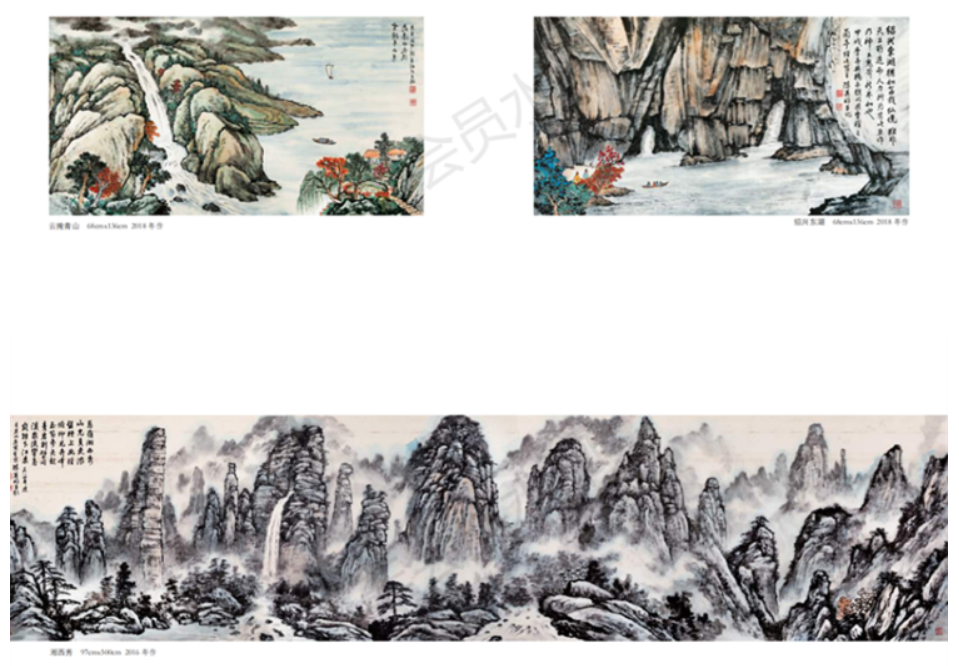

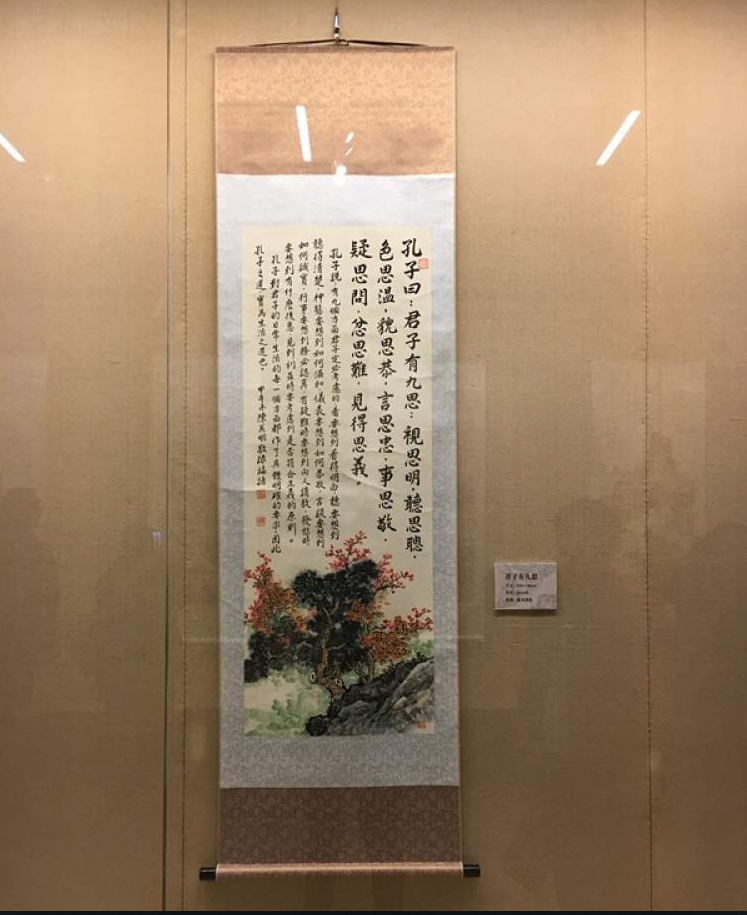

本次展品除了有陈英明描绘祖国大好河山的山水画作品外,还有临摹学习古人名作,以及将传统文化与当代世界观与价值观结合、以书画形式结合优秀的儒家思想名著画作,更有自创的叙事诗、书法、对联等。

此次“弘扬国粹精华·陈英明诗书画展”在国家博物馆展出后,将在沪上高校巡回展览,以扩大传统文化的影响力和辐射力。

是“山水画巨匠”、也是“唐调”传人

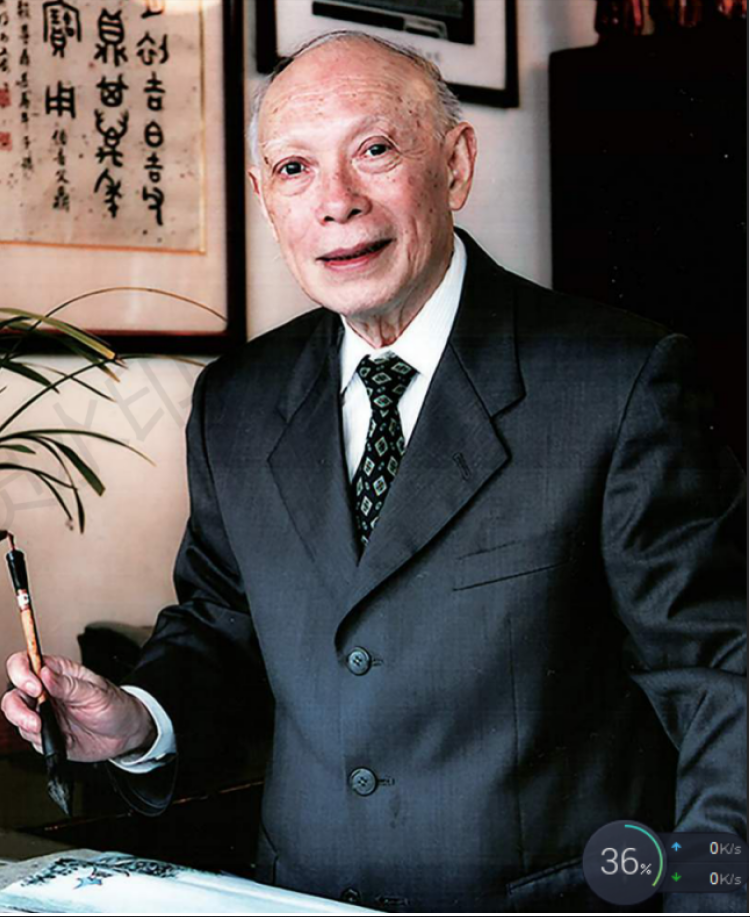

陈英明

此次展出作品的陈英明、陈益新都已年过80,陈以鸿更已超过90,可以称得上是“80、90后”了。

陈英明号罂鸣,1930年出生于广州,自幼喜读诗书,尤爱绘画,系清末民初闻名遐迩的孔学大师、香港孔教学院第一任院长陈焕章博士的后人。他早期受岭南画派影响,潜心学画;1949年11月广州解放,毅然投笔从戎,改入广东军政大学,后赴朝鲜参加抗美援朝战争;1955年转业并定居上海,70年代拜画坛大师刘海粟、金石书画大师朱复戡为师,书法和山水画均臻化境。

2015年,在全国一万六千多位艺术家当中,陈英明是全国六十位“全国德艺双馨艺术家”称号的获得者。“胸中兵壑来天地,笔底云烟出自然。”陈英明以身心去拥抱山川之美,用心境去感悟自然之造化,凭情感去挥毫国粹之精华。在与大自然顾盼之际,在构思自己的画作时,也拟人化了山川河海。“仁者乐山,智者乐水”,陈英明坚持传统,师法自然,寄情山水,山水无俗韵。

展览还展出了陈以鸿章法浑厚、结体紧凑、用笔精到的书法作品以及陈益新为陈英明作的肖像画等画作。

陈以鸿字景龙,1923年出生于江苏江阴的书香门第,祖父是清朝进士出身,父亲陈季鸣能书能画,尤擅小篆,被誉为“铁线篆圣手”,深厚的家学渊源使陈以鸿从小就热爱书法、诗词、文言文等国学经典。1948年,陈以鸿从交通大学电机工程系毕业后留校工作,长期从事科技翻译,出版英、俄文著作中译本数十种。同时致力于中国传统文学研究和创作,为《名联鉴赏辞典》副主编。

95岁高龄的陈以鸿先生,80年热爱国学不忘初心,仍旧才思敏捷,记忆惊人,是现今唐调(唐文治读文法)的唯一传承人,著有《雕虫十二年》等。

陈益新1935年出生于江苏江阴,1956毕业于交通大学电工器材制造系,并留校任教。1985年被国家授予有突出贡献的中青年专家称号,特批为教授。

三位“80、 90后 ”交大教授在书画上志趣相投,惺惺相惜,又同在上海交通大学东方艺术交流中心为彰显科艺融合的独特与高远和弘扬中华民族悠久的璀璨文化做贡献,互相影响,互相促进,结下了深厚的友谊。

“改革开放40年,是我进入中国高等学府的40年”

英明童年在战乱中颠沛流离,抗战胜利后父母相继去世。上世纪70年代,他拜画坛大师刘海粟、金石书画大师朱复戡为师,书法和山水画均臻化境。

1980年,陈英明来到上海交通大学,开始牵头组建文艺办公室(文艺系前身),并通信、动员艺术大师程及来校参观,在陈英明的促成下,程及美术馆在上海交通大学校园里建了起来,交大学子也新增了一处接受文化艺术熏陶的场所。

如今,陈英明是上海交通大学文艺系教授,上海交通大学东方艺术交流中心主任、兼香港孔教学院名誉会长,同时还是北京人民画院院士,中国国家诗书画院终身名誉院长。

改革开放对陈英明而言具有重大意义,他既是这一伟大事件的见证者,又是受益者。他长期从事艺术教育事业,年过八旬,坚持创作,匡正人心,一片赤诚。他提到,“作为一名教师,是传道授业解惑。首先是传道,要将优良的文化传统教育学生,把正能量的文化内容传播开来,这是我们的职责所在。”他希望所有交大学子都能接受高水平的艺术教育。

退休后,在上海交通大学的支持下,陈英明牵头成立上海交通大学东方艺术交流中心,邀请社会上书画名家做顾问指导,内外结合,赋予中国优秀传统文化在交大校园生生不息的活力。即便已经88岁高龄,陈英明仍然坚持每天练习书画,正如他对自己人生的定位,“勤”、“志”二字贯穿了他的一生,退休之后,他继续发挥艺术大师的光和热,为传统文化的继承和发展,为增强中华文化自信做贡献。

是科学家也是艺术家

诺贝尔物理学奖得主李政道曾说过,科学与艺术事实上是一个硬币的两面,都源于人类活动最高尚的部分,都追求着深刻性、普遍性、永恒和富有意义。从上个世纪70、80年代起,陈以鸿、陈英明、陈益新三位交大教授就已经身体力行地践行着科艺结合的观念。

陈英明有着独特的人才培养观念,他意识到交大文化底蕴深厚,教育学生更要注重科艺结合。于是他将儒家思想的为人处世之道融入课堂中,从实用角度出发教育学生练习行书,因为楷书一笔一划太耗时间,而草书因字体龙飞凤舞不易辨认,并每每在第一节课教会学生如何书写个人签名,巧妙结合生活实际效用,教育观念非常务实。

“我们的目标不是让每一个学生都成为艺术家,而是要挖掘每个学生的艺术潜力,使他们成为具备人文艺术素养、科艺兼具的综合型人才。”陈英明希望学生能够领悟中国文化艺术之美,同时在生活中有所应用,而他从教以来教授的3000多名学生中,也不乏科艺兼具的优秀人才。

陈以鸿和陈益新是交大颇具艺术气息的“理工男”,因对国学和绘画的热爱而成为科艺结合的典范。陈以鸿家学渊源深厚,深受国学熏陶,讲究“气节”二字,注重个人德行。工作上陈以鸿长期从事科技翻译,出版英、俄文著作中译本数十种;生活中诗词、书法、对联等无一不爱,致力于中国传统文学研究和创作,95岁高龄的陈老犹记得第一次听交大老校长唐文治先生读文章的感受,可谓“大开耳界,既入于耳,更入于心”。陈老是现今唐调的唯一传承人,也满怀热忱地为传统文化的传承与发展不断奔走。

陈益新除了是一位科学家外,还自小喜爱绘画,中学期间随画家麦杆(王兴堂,天津艺术学院教授)学素描和木刻,大学时期加入校美术社,师从著名画家哈定习水彩及油画,早年的积淀让陈益新在退休后有了充分的时间投入到绘画中去。

退休后,陈益新加入上海交通大学东方艺术交流中心和上海颜文梁艺术促进会,出版个人油画作品集并在交大举办个人油画展。2016年,他在天津李叔同母校举办《科学与艺术的对话》个人画展,李政道先生为此画展特别撰写了贺词:“一心求真,一意求善,一生求美”。

-

媒体链接