媒体聚焦

媒体聚焦

国际著名物理冶金专家、中科院院士周尧和在沪逝世

周到

周到报道 周到君从从上海交通大学获悉,国际著名的物理冶金专家、中国科学院院士、西北工业大学和上海交通大学双聘院士周尧和,因病医治无效,30日在上海华东医院逝世,享年92岁。

周尧和院士开辟了生态材料新方向,代表中国铸造走上国际舞台,研究成果被收入中国和前苏联的教科书。半个多世纪以来,周尧和致力于中国冶金、铸造事业的科学发展和人才培养,作为中国冶金锻造领域德高望重的科学大家、桃李满天下的教学名师,周尧和院士在科学研究、教育管理、教书育人方面的卓越贡献让后辈学人深感“高山仰止,景行行止”。

代表中国铸造走上国际舞台

1950年,周尧和从清华大学机械系毕业,3年后被公派到前苏联莫斯科钢铁学院冶金系深造。从机械工程转读冶金,开始俄语又不过关,但他凭着每天学习十六小时以上的毅力,半年时间就自修完了冶金专业本科的所有课程,并在学业上暂露头角。留苏期间,他发明的铸型表面高温强度测试方法和装置获苏联创造发明专利,关于造型材料退让性的博士学位论文,因见解独到,被收入前苏联的高等院校教材中。1957年获得前苏联技术科学副博士学位,圆满结束了自己的留学生涯。

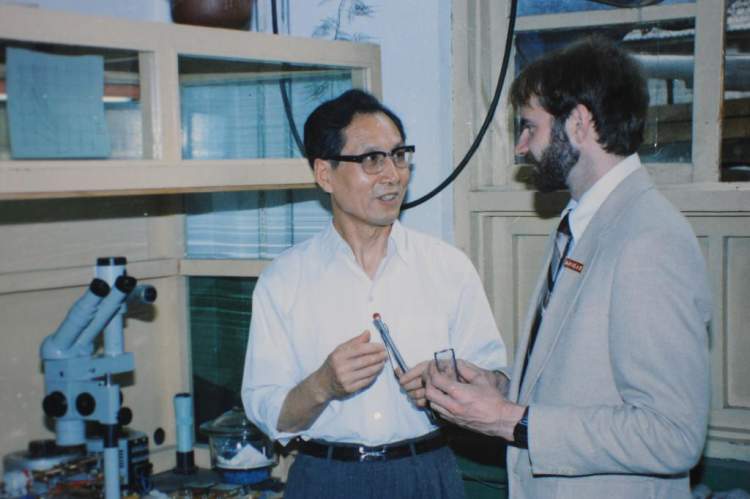

■ 周尧和院士指导留学生

学成归国后,周尧和被分配到西北工业大学,领导组建铸造专业。靠着满腔热忱,他和同事们白手起家,经过5年努力,硬是在西北工业大学建起了当时国内最为先进的铸造实验室,西北工业大学铸造专业也因此跻身国内领先水平。此后一个时期,围绕液态金属停止流动的机理进行了深入研究,提出了充型能力的计算方法,利用绝热涂料解决了航空大型薄壁铸件的欠铸问题,研究成果被收入我国高校铸造专业的教科书。

上世纪70年代,周尧和提出用效能系数估算保温冒口效益的新方法,并研制出新型保温材料,使铸钢件实收率提高20%,冒口耗用金属减少40%,在全国推广后,产生了巨大的经济效益。

中国铸造专业的第一位院士

上世纪80年代,周尧和主持了国家重点攻关项目“大型铸件凝固组织控制”,采用计算机模拟和物理模拟相结合的方法,在优化浇注系统和外冷铁设计方面取得重要进展,其宏观偏析形成机理与控制研究被鉴定委员会认定为国际先进水平,由此成功解决了葛洲坝大型水轮机叶片铸造成形及30万千瓦发电机组高压外缸铸件的凝固质量问题,克服了因补焊而产生的叶片气蚀现象,叶片寿命提高20%。

这一时期,由于认识到金属凝固理论是铸造领域进一步发展的关键,周尧和积极倡导在国内开展金属凝固理论的研究,开始了个人历史上的第二次创业。

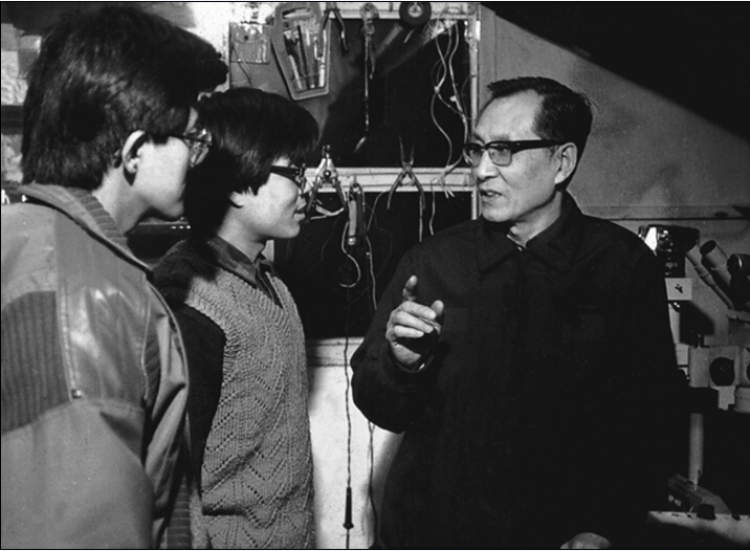

■ 周尧和院士指导学生

在借来的房子中,他带领课题组的老师和研究生加班加点,向新的科学高峰攀登。随着透明模型合金凝固与晶体生长实时观测实验室、快速凝固实验室、定向凝固实验室、计算机模拟实验室等实验基地的陆续建成,一批批成果也相继问世了,大型铸件凝固控制、强制性凝固组织形成原理、大型铸件凝固过程宏观偏析形成、大体积液态金属深过冷与快速凝固、凝固前沿动力学与形态选择等,每一项成果的发表,无不吸引着国际学术界的关注。

1988年,在原西北工业大学铸造实验室的基础上,“凝固技术国家重点实验室”获准建设,周尧和的凝固理论研究团队在国际上也名声鹤起,国外学者纷沓而至,希望开展合作研究。周尧和也因其对中国科学与技术进步所作的巨大贡献,于1991年被选为全国铸造专业的第一个中国科学院学部委员(院士),同期获得了5项省部级科学技术奖。

立足国内培养高水平研究人员

在教育战线辛勤耕耘的数十年里,周尧和始终把教书育人当作自己的首要任务。无论工作和生活中遇到任何困难和问题,课堂上的他总是精神饱满,侃侃而谈。周尧和在文革前即已是教学楷模,所教《铸造原理》课被树立为国防科工委高等院校的样板示范课。

■ 周尧和院士参与团队讨论

1981年恢复研究生教育制度后,周尧和先生已是享誉神州的学者,众多学子慕名来到他的门下求学,培养研究生成了他另一重要任务。根据自己多年的教学体会,周尧和先生总结出了一套“从严、重导、求新”的教学方法,1989年获得了国家级优秀教学成果奖。

■ 周尧和院士(右二)获首届“中国铸造终身成就奖

进入九十年代后,博士生数量越来越多,并日渐成为高校科研工作的主力军。如何提高博士生的培养质量,就成为了重要的课题。总结过去几年培养研究生的经验,借鉴发达国家培养博士生的方法,周尧和认为,培养博士生,首先要激发学生的创新意识,学位论文题目要有挑战性,甚至带有比较大的风险,不仅实验方案要学生自己设计,甚至连实验装置都要自己搭建,唯有这样,才可能引领世界。再就是要放眼世界,掌握领域内各个团队的研究进展,同行间经常交流的同时,利用好国内外的研究条件。周尧和从不轻易否定学生的想法,即便是“奇谈怪论”,也主要是提出学生逻辑上存在的问题。博士生课程教学,他也一改传统讲课模式,给学生一个大纲,让学生自己去学,导师不定期检查,课程小组定期听学生汇报。这套“立足国内培养高水平博士研究生的途径”,获得了1993年国家级优秀教学成果二等奖。

■ 上海交大陶铝新材料科研团队合影

到上海交通大学工作后,博士生开始主要由改革开放后出生的人构成,他们在强调实现个人价值的同时,集体观念有所淡薄,周尧和又不失时机地以生态材料学的英文单词Ecologicalmaterialogy开头三个字母“ECO”作为课题组师生的座右铭:“Excellent、Cooperative、Original”,即“卓越、合作、原创”,要求要有出色的成果、合作的气氛和创新的思维。

周尧和对课题组成员和博士生提出三点要求:一是要有志气,教师要有志气成为组内最优秀的成员,学生要有志气成为课题组内最优秀的研究生。但这还不够,学生要有志气赶超自己的老师,超过世界上的名家,没有这种成为杰出人才的志气,就不可能有大的作为;二是要讲团结,竞争意识是要有的,但不是组内的明争暗斗,而是和国内外同类研究小组的较量。要想在这种较量中取胜,课题组必须是真城合作的集体;三是肯拼搏,不能只有愿望而不付诸行为,要赶超别人,就要走别人没有走过的路,这就要创新,要比别人付出更多的劳动。后来,面对日益加剧的国际竞争环境,他又进一步提出,课题组的教师和同学要“心怀祖国,志存高远,自强不息”,做一个对国家、对人民有用的人。

在教育战线辛勤耕耘的数十年里,周尧和院士先后培养博士50余名,硕士30余名。其中,1人当选中国科学院院士,7人获国家长江学者奖励计划特聘教授,8人获得国家杰出青年科学基金,30余人在国内外大学和科研机构任教授。先后发表各类学术论文500余篇,出版专著1部,获国家科技进步奖1项,国家发明奖1项,省、部级科学技术奖13项,1991年获国防光华科技基金一等奖。1979年,被国务院授予全国劳动模范称号。

1991年,获中国机械工程学会授予的最高荣誉奖——“科技成就奖”,成为该会成立55年来有重大贡献的10名科学家之一。1991年,获得新中国成立以来首次颁发的航空工业个人最高荣誉奖——“航空金奖”,成为获此殊荣的10名专家之一。1997年,当选亚太地区材料科学院院士。2011年,获上海交通大学“杰出校友卓越成就奖”。2012年,获首届“中国铸造终身成就奖”。

来源:周到

-

媒体链接