媒体聚焦

媒体聚焦

深入细化是长征研究的新动向

澎湃新闻网

今年是长征胜利80周年,北京三联书店最近重新出版了上海交通大学历史系教授刘统研究长征的著作《北上:党中央与张国焘斗争始末》。9月18日,刘统就如今公众对长征的理解、长征史料还原与研究动向接受澎湃新闻记者专访。

|

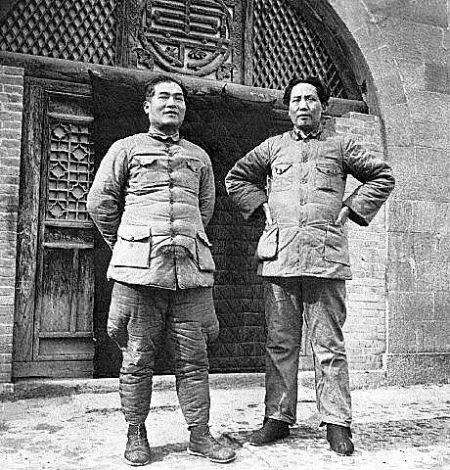

| 毛泽东与张国焘 |

公众对长征往往存在哪些误解?

“我们现在宣传红军长征如何伟大,实际上长征对任何一个参与者来说,都是极其痛苦的回忆。长征并不是红军事先设计好的走两万五千里,而是走一步看一步,在极其艰苦的环境中寻找出路,保存革命的力量。”

刘统告诉澎湃新闻记者,他希望大家意识到:长征并不是红军一次浪漫的旅行,而是因“左”倾路线的错误丢了江西苏区,被迫进行的战略转移。“毛泽东虽然写了‘红军不怕远征难’的豪迈诗篇,但他在中央会议上强调‘不是我们自己想走’,而是因为错误路线,白区丢掉了100%,红区丢掉了90%。”

“第二个误解是没有人在红军长征的回忆中写路线斗争。”刘统说,“这其实是因为当时包括很多高级干部在内,许多红军都不了解党内的内幕。”

在他看来,长征中红军有两个大转折。一是在博古领导下,红军过了湘江就遭受重大损失。为了保存红军,毛泽东提议召开了遵义会议。遵义会议后毛泽东回到了决策层,开始运用灵活战术,即“打得赢就打,打不赢就走”。走那些山高路险、人迹罕至的地方,让国民党军队的现代化工具失去效力。

二是到了川西北。张国焘主张就地建立根据地,但是毛泽东认为在这么荒凉的川西北藏区建立根据地根本不会对外界有影响,而红军要想发展,共产党要想号召民众,就得抗日,就得往抗日前线。这就是“北上”的方针。

“但是走到哪去呢,其实毛泽东心里也没数,就是一种感觉。”刘统说,就是这种感觉让毛泽东坚持要过草地,到陕甘宁去。张国焘始终犹豫不决,他认为“北上”是没有前途的,所以在半路途中决定要“南下”,回四川的老根据地。

|

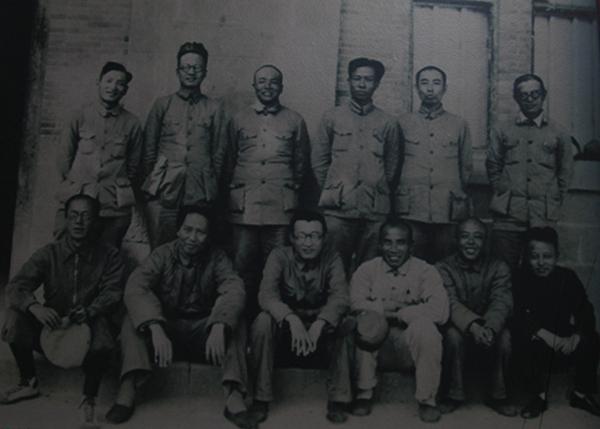

| 中共六届六中全会主席团成员合影。左起:前排康生、毛泽东、王稼祥、朱 德、项英、王明;后排陈云、博古、彭德怀、刘少奇、周恩来、张闻天(老照片翻拍) |

“这样就造成了红军的分裂。毛泽东说这是他‘一生中最黑暗的时刻’。八万红四方面军,没一个跟他走,而且还把朱德、刘伯承、红一方面军的第五、第九军团留在了张国焘的左路军。那时候毛泽东是一万人,张国焘是九万人。所以当时看起来毛泽东是没有任何出路的,但他还是坚持北上,进了甘肃到了哈达铺,看到了报纸才知道陕北有刘志丹,这才决定把落脚点放在陕北。”

“所以其实在长征过程中,决定红军生死命运的是两次路线斗争,一次是遵义会议,一次是和张国焘的斗争。”刘统表示,“这些路线斗争表明一个道理,就是谁能领着红军走上生存发展道路。事实证明博古不行,张国焘不行,只有毛泽东的选择是正确的。”

|

| 《西行漫记》背后的《红军长征记》 |

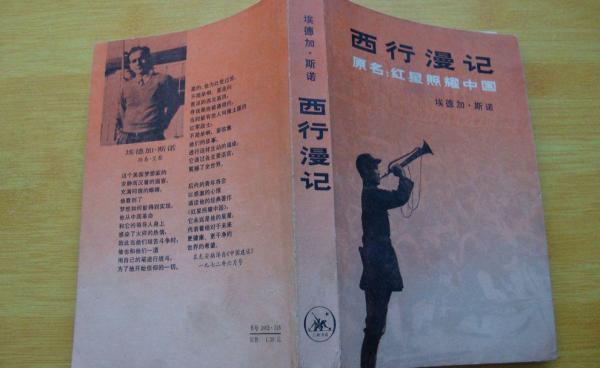

美国记者爱德加·斯诺的《西行漫记》(英文名《红星照耀中国》)被很多人认为是最早向全中国和全世界介绍红军长征的文献。刘统说,其实《西行漫记》所依据的资料源于红军干部的回忆录《红军长征记》。

“斯诺当然是宣传长征最重要的一个人。”刘统说,1936年斯诺秘密潜入陕北,被毛泽东视为救星。“因为当时陕北红军物资匮乏,生存困难,毛泽东希望能有人宣传红军,给红军募捐,于是下了一个通知让大家来写回忆录,汇编成《红军长征记》。军队中的指挥员、笔杆子纷纷动笔,写了大约200篇回忆录。当时斯诺带走了《红军长征记》的一部分,这一部分文稿就变成《西行漫记》的主要内容。”

那一年,宣传部又誊写了一份《红军长征记》,由冯雪峰带到上海,这份材料被保存在鲁迅的朋友、书商谢澹如那里。刘统说:“谢澹如非常忠于职守,把手抄本一直留到了建国后,现在收藏在上海虹口的鲁迅纪念馆。这份1936年的手抄本成为《红军长征记》最早的底本。”

1942年,时任红军政治部宣传部部长徐梦秋受毛泽东委托在延安编辑这些回忆录,保留了100篇,出了1942年版的《红军长征记》(又称1942年延安本)并作为内部材料保存。在建国前,就只有这两版的《红军长征记》。

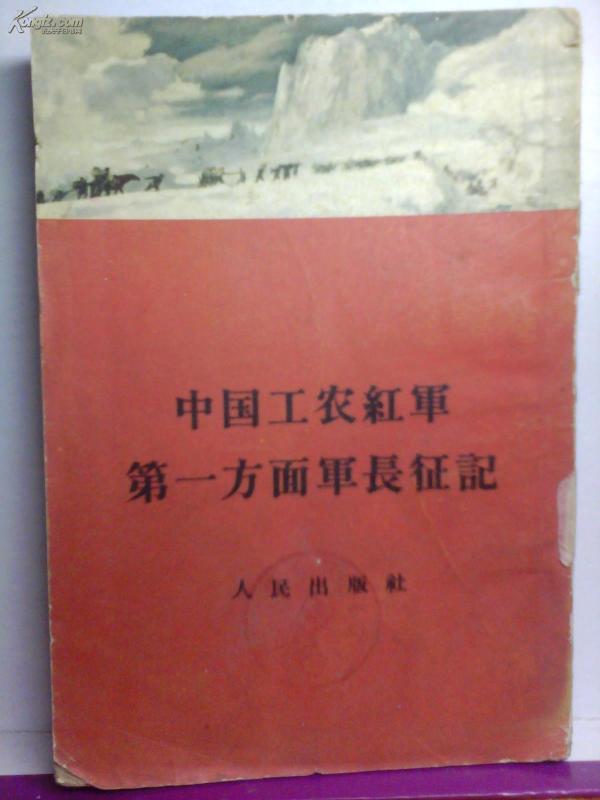

1954年,中共中央宣传部编的内部刊物《党史资料》第1-3期再现《红军长征记》,重新发表了《中国工农红军第一方面军长征记》,不过依然属于内部刊物。刘统说:“1954年这个版本比1942年延安本又做了一些‘加工’。那时党的文献不断在‘净化’,内容不合适的、有损形象的,就被不断删改。”

一年后(1955年),人民出版社对公众出版了《中国工农红军第一方面军长征记》。“里面就只剩下五六十篇文章了。”刘统介绍,尽管删去了三分之一的回忆录,但1955年版收录了三篇重要的大文章。“一是陈云写的《随军西行见闻录》,然后是邓发(署名杨定华)写的《雪山草地行军记》和《从甘肃到陕西》。这三篇大文章是非常好的综述,而且他们作为高级领导人掌握的信息比较全面,过去这三篇在国内很罕见。”

“应该说,《红军长征记》的内容比斯诺的《西行漫记》多太多了。”刘统告诉澎湃新闻记者,但《红军长征记》也有问题,“这些记录都是个人的回忆录,基本上没有提到党内的路线斗争。第二是《红军长征记》仅限于红一方面军,就是随毛泽东最先到达陕北的那批人。二、四方面军没有包括在内。二、四方面军的回忆录基本是建国后写的,那些回忆录的出版就非常重视正面宣传了,缺乏了1936年版的天真、写实、生动,缺乏了那些朴实的东西。”

|

| 长征史料还原“一步步来” |

2004年,刘统整理注释、中央文献出版社出版了《亲历长征》,这一版是以1954年版《红军长征记》为底本。

在《亲历长征》中,刘统还原了一些他认为非常重要的文章,比如何涤宙写的《遵义十日》。在何涤宙的记录里,这十天,红军干部团的干部在遵义又下馆子,又跟学生开联欢、打篮球。“一是小资味儿很浓,二是何涤宙后来回到国民党军队去了。所以他的文章后来就被删了。但是我看他的文章写得很生动很有意思啊,就恢复了。”

又比如李月波写掉队红军的《我失联络》。“掉队其实在长征中很普遍,但因为我们要描写长征的‘高大上’,会回避这些事情。”

在1942年版和1954年版比较,已经作了很多删节。李一氓的《从金沙江到大渡河》“写了很多生活的乐趣,比如到了会理,他们打土豪,一边吃腊肉一边看《桃花扇》。这些生动的描写后来都给删了。”刘统说。1990年代出版的《李一氓回忆录》引用的还是删节版。刘统依据1942年版,把李一氓被删的3000字全部恢复。“李一氓生前就是全国古籍整理委员会的主任,主张古籍整理就是恢复最原始的面貌,他自己的文章被删了都没恢复。所以我觉得2004年版《亲历长征》之所以有比较大的反响,正是因为有了这些历史原貌的恢复。”

刘统还透露,今年又要出新一版《红军长征记》,是以1936年的手抄本为底稿。“我又发现了很多原始的东西。比如从1936年手抄本到1942年延安本,徐梦秋甚至对自己的回忆录也做了删减。他删去了一段过草地时红军夜宿点篝火的细节。工农出身的红军很容易就点着了,反而那些大学生拼命吹也点不起篝火来,特别狼狈。”刘统说,这些生动的文字说明知识分子在野外生存方面不如工农大众,其实很有意思,他希望能恢复这些细节。

至于学界目前有关长征史料的还原情况,刘统坦言:“只能说是一步步来,越来越接近于实际。在我们编辑的数版《红军长征记》中,到现在为止也没有把历史档案全部恢复。”

|

| 刘统 |

“不同历史时期的长征研究有很大差别”

论及学界研究,刘统告诉澎湃新闻记者:不同历史时期的长征研究有很大差别。“在改革开放之前,长征研究基本上就是宣传,就是爬雪山过草地、飞夺泸定桥这些情节,涉及到原始的史料都很少,路线斗争也提很少,更不会说长征是痛苦经历。”而到了改革开放之后,中国学界主要致力于恢复长征史料,“最重要就是长征过程中留下的大量文字、电报,决议。这些高层的历史资料是研究长征最重要的东西。”

“但是这些史料的恢复也是有问题的,主要表现在毛泽东和张国焘的斗争,还有就是西路军。在整理史料时,因为涉及党内斗争这些敏感问题,整理史料时难免有所保留,各取所需,这样都不可能完整再现长征。”

刘统还评价,近十年长征研究开始注意红军如何在艰苦环境中的顽强奋斗,由此引申出长征精神。此外红军长征实地考察也成为热门。“《红军长征记》中有很多回忆都模糊了。四川成都有一批长征迷,自费组织重走长征路。经过多次探访,他们才发现红军走过的不是一座雪山,而是十几座雪山,红军过草地也不是一路单行,而是多路并进。这样还原的长征就更加真实了。”

“长征研究的新动向就是细节化,最大的进展就是细节方面的研究。”刘统以黄道炫所著《张力与限界——中央苏区的革命》为例,说这本书从国民党策略的变化、苏区经济的衰落等各方面,对中央苏区第五次反围剿的失败进行详细考证。“这些细节分析非常重要。又比如遵义会议、四渡赤水等问题研究,现在都注重细节,加上实地考察,这些都是好的。”

在刘统看来,未来的长征研究最重要的还是客观。

对于长征题材的文学、影视作品,刘统说自己看得很少:“文学、影视、历史是不同的概念。他们有他们的市场和读者,而历史研究始终是寂寞的,是少数人的工作,不可能成为大众娱乐的东西。真正做研究的人是坐冷板凳的。”

至于近几年一些网民对长征进行“揭密”,有说“二万五千里是假的”,说“飞夺泸定桥是假的”,刘统回应:极端声音不可能改变我们对长征的看法。“黑长征的,我看都不看,因为我认为某些网民不是在严肃认真的谈这些问题。我劝年轻的读者对此保持警惕——消息是什么来源?是不是引用了一手史料?如果这个都没有,那就毫无价值。造谣的东西也没有反驳的价值。”

来源:澎湃新闻网 2016.09.20

-

媒体链接