媒体聚焦

媒体聚焦

石仓契:浮出历史的“锅底”

中国青年报

石仓源“德”字辈大宅善继堂近景 叶海澜摄

石仓大屋内饰的“牛腿” 王媛摄

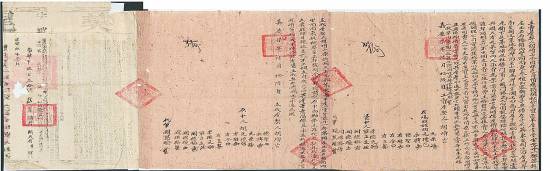

嘉庆七年阙天有四兄弟买田契约(正契、找契、尾契完整)

阙龙兴开始收藏契约之后,把阙家四代先人的地契装裱到了一起

关于石仓源最不可思议的事实,也许就是它竟没有湮没在历史中。

与那些留名青史的中国村镇不同,身处浙江省丽水市松阳县的石仓源从不曾出过任何博学鸿儒,村中大族亦算不上书香世家,甚至没有历史名人有机会途径此地留下轶事——这村落低调地掩藏在松阳县城25公里外群山环抱的一片凹地中,按当地人的说法,“就像在一口炒锅的锅底”。

当地村民沿溪居住,在山前、溪边开垦田地,种植各种蔬果食粮与经济作物,日出而作,日落而息。夜晚,空中星斗满天,与霓虹闪烁的现代城市宛如两个世界。

然而,就在这“锅底”沿溪而建的7个村落里,有30多幢精心建造的清代大宅,天井里以青石铺地,屋檐下,则默不作声地挂着许多活灵活现的木雕构件。

当地人早已看惯这些物件,无人对此太多讶异。直到2007年,一群来自上海的历史学教授如获至宝。

“很多家族,可能一辈子挣的钱都花在房子上,一个地方能有很漂亮的房子留下来,那么这里一定有过很繁华的时代——不管这个地方在今天的人眼里,它是多么穷,多么落后。”专门从事建筑历史研究的上海交通大学历史系副教授王媛说。

而她的研究伙伴、上海交通大学历史系主任曹树基说得更加直接:“看到那些豪华的房子,你到历史里去追索,背后一定有故事。”

一片古契,一卷黄纸,居然可以勾勒出一个早已逝去的时代

不管从哪个方面看,地处偏僻的石仓源在史册中毫不起眼。

地方的史书没有给这里留下太多记载,哪怕村里的清代“大屋”在本世纪初被列为浙江省的文物保护单位,也没人说得清,这些大屋的背后有怎样的故事。

多数大屋都属于石仓源的阙氏家族,一幢大屋里可能住着几十户人家。走过雕刻着八宝古玩的清代花格门窗,也许就会碰上上世纪七八十年代风格的白粉墙和绿木头门窗,或者这两年常见的铝合金窗与厚重防盗门。唯有每栋大屋最里一进的正房,依然维持着建成最初香火堂的面貌,堂上挂着清代松阳县头面人物所题的牌匾,墙上已经褪色的“捷报”,隐约能看出“高中……第五十八名举人”的字样。

留在人们回忆里的,是飘渺不知真假的传说。

“我们家最早从福建老家迁到这村子里来的是三兄弟,大哥二哥先来的,后来小弟在家也待不住,趁着父母不注意,背起包裹就来找哥哥了。他们最早住草棚子,就在村口往山上去的山沟里——为什么要住那么偏呢,因为那时候三藩之乱刚过,他们觉得住里面点比较安全……”

清早6点多,住在七村村口的阙龙兴到石仓仅有的一家小饭店吃早餐。这位村上从前的教学点负责人望着街道,一句话就概括了石仓源的几十年:“从前镇政府在这儿的时候,石仓街上还有游戏厅、有饭店;现在,政府搬出去了,学校也撤并了,这条街一下就冷清了。”

他喝下一口当地加了小葱的咸豆浆,重重地摇了摇头,又重复念叨了一遍:“一下就冷清了!”

转机出现在千里之外的香港。2007年,一场在董建华家族别墅“港岛小筑”中举办的聚会上,上海交通大学历史系主任曹树基遇到了香港中文大学建筑系教授何培斌,两人在“移民建筑史”这个话题上越聊越投机,决定进行合作研究。

回到上海,王媛在搜索网站上输入“福建移民”、“建筑”的字样,“石仓源”这个地名跳了出来。

曹树基第一眼见到的石仓,是一处有着浓郁乡土气息的村落。太阳初升,山林间有薄雾升起;“厚重高大的夯土马头墙”与“鳞片般富有韵律的小青瓦片”在田地间分外引人注目。他想找个能谈事的人,被村民带到了一栋四层小楼下。只见当地人朝着小楼一声吼,一个60多岁、农民打扮的“粗壮汉子”从门口一间卖化肥的小杂货店后面走了出来。

那就是阙龙兴,村里的老师,“在当地是有身份的人”。曹树基一看,嘿,这不就是传统社会里的“士绅”么?他固执地管他叫“阙校长”:他既是村里小学的负责人,不管什么行政级别,总归是校长才对。

那一天,曹教授在阙老师家拍摄了1995年版本的《阙氏宗谱》。临走的时候,他多问了一句:“村里有没有从前留下来的地契文书?”

阙龙兴露出了满脸疑惑的表情。

来自上海的教授连忙补充道:“就是老祖宗留下来的、写着字的纸片。”

现年58岁的历史系教授曹树基是恢复高考后第一届大学生。他在读书时听说过一个近乎传奇的故事,1944年,中国社会经济史奠基人傅衣凌教授逃难借宿在福建永安一户农民家里时,意外在这家发现了一口小箱子,里面装着最早可以追溯至明朝嘉靖年间的契约记录。

依据那一箱子契约,傅衣凌写出了著作《福建佃农经济史丛考》;由此引发的对中国古代经济制度的讨论,一直延续到曹树基后来在高校中成为教授之时。

“一片古契,一卷黄纸,居然可以勾勒出一个早已逝去的时代。”曹树基后来在文章中回忆道,知道了这一点之后,“年轻学子的艳羡之情油然而生”。

自从傅衣凌教授开拓这门学科以来,历史学者们能够搜集到的资料都集中在福建省与安徽的徽州一带,即便在这些地方,现有的材料也多半是流散四方之后重新搜集起来的。

有一回,在上海的闵行区展览馆参观时,曹树基注意到那里某间展示厅进门的第一幅图片,就是土改中的烧地契。他还仔细观察了一下细节,照片中正在被焚烧的地契,恰是他一直在搜寻的研究文献。

“也许我们真正的问题,并不是‘为什么这个村庄这么特殊’,而是‘为什么这样的村庄竟然找不出第二个?’”

这个村庄真是很奇怪,怎么会有这么多的东西留下来

阙龙兴听着“老祖宗留下来的、写着字的纸片”,露出了若有所思的表情,没说有,也不说没有。

等这帮从上海来的陌生人走了,他打电话给在杭州做生意的弟弟拿主意。“那是文物贩子,别信他们的”,在外见过世面的弟弟阻止他亮出家里的文书。

在石仓源住了60多年,从祖上天培公的大宅搬到自己在村口的四层小楼,阙龙兴并不觉得身边那些再熟悉不过的清代大屋有什么特殊。带着村外的来客转上几间屋子,他就会没信心地问:“都是差不多的老房子,是吧?”“你说要是在这里搞旅游,能搞起来吗?”

而现在他的叙述里插进了上海来的教授们带来的讯息:“你看那边的‘牛腿’,听说在古代要一个熟练工雕三个月才能完成。啧啧。”

“牛腿”是大屋檐下的木质构件。在石仓源的大屋中,图案简单的“牛腿”,也许是只活灵活现的小狮子,而复杂的“牛腿”上,可能包含着亭台楼阁,以及从凉亭里探出半个身子的才子佳人。

“一个‘牛腿’的工费大概是100两银子,而在清朝中晚期,一个自耕农一年的收入也不过10两银子。”专门研究建筑的王媛能从大屋中读到很多。很多石仓人再熟悉不过的角落,譬如院子里铺着的方正厚实的青石条,天井两边盆景台与湖石盆景,统统都造价不菲——后者现在已生满青苔,与种着小葱的白底红花搪瓷脸盆堆放在一起。

看过了中国各处乡村的建筑之后,王媛深知这样的考究意味着什么:“自耕农的世界是很缓慢的,农民光靠种地,即便是发财,也舍不得盖豪华的房子。只有商人才会去做一些‘没用’的装饰,就像我们今天买奢侈品,虽然没有更多的作用,但是可以显示自己的经济实力。你看徽州的大宅,山西的大宅,背后都是商人。”

大屋虽然破败,气势还在;居民们虽然搬出了很多,但人心没散。关于这点,阙龙兴敢拍着胸脯打包票:“你要是去人家堂上打他们匾额的主意,就等着里面的人来揍你吧!”

曹树基来过之后,阙龙兴的心里不平静了。虽然有了弟弟的告诫,他还是照着曹树基留下来的资料作了一番调查。在上海交通大学的网站上找到了“曹树基”的资料,对照图片,确定这位教授真是自己白天见过的那个人之后,他最终拨通了对方的电话:要找祖上留下来的契约么?我家就有100多张。

最早的契约之一来自清雍正年间:

立卖地人黄祯龙,今因钱粮无办,自情愿将到祖父遗下地基壹块,土名坐落廿一都石仓原(源)庄,其地基四至分明,东至田为界,南至吴家地基为界,西至后山脚为界,北至小溪坑为界,欲行出卖,託中送与阙迪臣入手承买。当日凭中三面言断,时值价纹银肆两整,其银当日收乞(讫),其地基任凭买主执契管业,乃是自己文(物)业,亦无重典交加,此乃正行交易,并无准折债祸之故,及与上下房亲伯叔等人并无干碍,倘有此色,皆系卖人自己一力承当,不涉阙边之事,所卖所买,两家情愿,各无反悔等情,恐言难凭,故立卖契为据。

雍正六年五月初九日

立卖契人 黄祯龙

同弟 祯 凤

继父见中 赖启斌

仝母 曾 氏

凭中 包万有

代笔人 包君秀

契约上还盖着一枚满汉合璧的大印,汉字的印文是“松阳知县”。

看着契约,曹树基发现先民们远比一般想象的更有经济头脑:需要周转时,就像如今的人们借助于信贷一样,他们典出自己的田地财物换取流动资金;而当面临物价上涨、通货膨胀,他们也懂得用米价去“折”出符合实际价值的赎款,村中的经济秩序看起来出乎意料的好。

2007年当地一篇媒体报道中,曾形容阙龙兴在简陋的工作室里使劲整理,周围堆满了乡亲们送来的契约文书:买田买地,买淘铁砂的水闸,经营一座炼铁的工坊需要的开支,乃至准备一场科举考试,也有几本账本细细记着每一笔支出。

其中一本《本炉往来簿》,记录了石仓“阙彤昌号”在嘉庆二十五年经营冶铁业的收支明细,被曹树基称为“中国现存最古老的工业企业账本”:“欧洲人可以拿出14、15世纪的历史记录,我们能拿出的工业方面账本,1820年就是最早了。那是很难得很难得的。”

“科举账本,到目前为止,似乎也是独家的:给老师给多少,给送捷报的人要给多少,一套一套的。”

到最后,曹树基都惊讶了:“这个村庄真是很奇怪,怎么会有这么多的东西留下来?”

村民们给的回答也很朴实:“我们这儿没有积极分子。”

“这个事就是很奇怪。我们在附近的一间清代大屋里找到一筐地契,那屋子从前是村上地主的宅院,50年代以后就变成村委会办公的地方了,80年代又卖给了别人,这样的地方,阁楼上居然有一筐地契,谁能想到?”

在石仓,曹树基与阙龙兴一共整理出了8000多件土地契约和数百种民间文书。

这些年里,他与团队走遍了浙南的大小村庄,见过更大箱的契约,见过更早的资料,却再也没遇上过一个全村能翻出各种契约、能用资料还原出当时社会全貌的地方。

“不是每个地方的资料都能让历史学家探索出那么多问题。这项研究大大地加深了我们对传统中国社会的认识。”

“是不是中国就只有一个这样的村庄?”有时曹树基会这么问自己。这并不一定,然而,至少有一点是肯定的:“不是像我在读大学时所想象的,只有傅衣凌那一代人才有那样的机会;经历过了土改、文革,已经什么都没有了。其实机会还在,现在甚至比那时更好。”

传统的中国乡村并不是一个想象中那样落后的地方,而是一个具有高度商业精神的契约社会

与上海来的教授们接触多了,阙龙兴也琢磨出了门道:“王媛看屋,章毅看庙,曹老师看契约。”

章毅也是上海交通大学历史系副教授,主要研究社会文化史。2008年,他加入了曹树基与王媛的团队,从此就常常跟着他们上石仓。阙龙兴印象深刻的是,村里的观音庙梁上写着捐助人的名字,章毅发现了,当下就要寻个梯子爬上去,把所有人名和捐款金额记下来。

虽然在一边看着觉得稀奇,但是走到某些梁下,阙龙兴自己也会自豪地往上指指:“看见没,那是我们家老祖宗天培公的名字,乾隆年间,他也捐钱了。”

虽然不清楚大屋的究竟,在村中占了大多数人口的阙氏族人并不缺乏对祖先的记忆。阙天培是最早到达石仓的三兄弟中老三的儿子,他们共有四兄弟——“4个天,15个德,72个翰,”几乎所有阙家人都像阙龙兴一样记得家族的谱系,并且能轻易分辨出自己是谁的后代,因为早几十年,他们多半都住在“天”字辈与“德”字辈的大屋里。

当然,还有曹树基团队给他反馈来的新信息:72个“翰”里面,只有60多个活到了成年后。

现在,只要走进石仓源的任何一栋清代大宅,王媛就知道它最初的主人是谁,主人是谁的儿子,又有哪些后代,怎样在这栋屋子里分家生活;同样,曹树基也知道这些人之间的恩恩怨怨,种种联系。

而章毅,研究的是这个村庄里的会社组织。如果用他在论文里的定义,“会社”是中国历史上长期存在的主要民间组织形式之一。石仓的会社包括“关王会”、“夫人会”、“定光会”、““观音殿冬至会”等等,这些名字,往往都对应着石仓的庙宇。定光佛与三夫人,是阙氏先民从福建带来的信仰,关帝庙,则是他们融入当地以后发展起来的信仰。因为这些共同的民间信仰,同一个会社内的成员们也会在经济上互相帮助。

在发现石仓源之前,关于会社的账本,全世界范围内只有南京大学有收藏,而那只是一两本孤立的收藏。

只有在这里,他可以见到村民们诚心塑造起来的神像,能爬着梯子到庙宇的梁上观看信众们在乾隆年间留下的捐款数目;还能够见到如今的石仓人逢年过节回家时,依然聚起龙灯会,在夫人庙的墙上贴上红底的布告,宣布今年的活动募集了多少钱,又剩余了几十几块几毛……

“要把这样一个村庄留到今天,它一定得足够繁华,同时也必须早早地就经历衰败。两者缺一不可。”章毅说,“这里就是一处历史的现场。”

“我们这个团队就是这样。”王媛总结道,“每个人研究自己的那一块领域,最后把各自的成果拼起来,石仓在‘大屋时代’的社会面貌就出现了。”

阙龙兴还记得祖上传下来的故事:三兄弟到了石仓,靠帮人运砂为生,日子过得很苦。有一年大年三十,兄弟们想着得好好坐下吃一顿,哪知道刚摆上了鸡鸭鱼肉,用来充当桌子的木桶就“扑通”一声掉了底,所有的菜都洒在了地上。

兄弟们越想越觉得不吉利,便寻思着从山沟里搬出来,换个好地方住。

去哪儿呢?

他们发现家里的猪每天光回家吃饭,吃好了就跑到村里一处背山的芦苇塘边睡觉,猜想那里大概是个好地方。便请来风水先生。一看,果然是建房的吉地。于是,三兄弟就在那里建了阙家的第一间宅院,虽然只有二进,却是阙氏这一支人家如今的家祠。

这栋屋子只有简单的装饰花纹,地下铺的是鹅卵石,看起来当时算是小康之家。而从族谱上能看到的是,就在搬入这栋大屋数年之后,年过四十的三兄弟纷纷迎来自己的第一个儿子。曹树基猜想,他们都是在家里攒钱建造了这栋宅院之后才结婚的。

“你可以清楚地看到,他们背井离乡来到石仓,怎样从最底层的民工做起,经过数十年的奋斗,最后累积财富成为富翁的。”章毅问道,“是不是和我们现在熟悉的城市里的奋斗故事很相似?”

一代人之后,三弟其兴的四个儿子,每个人都建起了一栋自己的华丽大屋。梁上雕花繁复,院中盆景怡然。

致富的途径并不神秘,炼铁作坊的账本、买卖水闸的契约以及清政府发放的炼铁炉牌照都指向了同一个方向:阙家人攒够了积蓄,买下了自己的炼铁炉。他们将山间含铁砂的泥土炼成或生或熟的铁材,通过水路运往温州,换来大笔财富。

而那些运到温州的铁,则被运货商们卖往当时中国工商业最为发达的江南一带。藏在群山中的石仓源,事实上是19世纪中国市场上充满活力的一环。

石仓的清代大屋,见证的是“一个工商家族的发家史”。

在看遍了清代围绕着石仓源的种种经济活动的记录之后,曹树基坚定了自己的信念,“这样对一个村庄透彻的研究,让我们对中国社会有了更深的认识。传统的中国乡村并不是一个我们想象中那样落后的地方,而是一个具有高度商业精神的契约社会。它的核心,是商业。”

乡村社会自有它的法则

如果你在嘉庆二十五年(1820年)的春天来到石仓源,你会见到一个繁忙的乡村。阙氏家族的大屋们初见规模,高高的马头墙上刷着雪白的墙粉与墨色的花纹,天井中的盆景尚未爬上青苔。

先民们沿溪而居,像如今一样,种植着粮食蔬菜。但在那时,还有十余个两米多高、形状就像倒扣花瓶的炼铁炉次第建造在山边。山上有工人们砍柴,制成木炭,供应给山边的各家炼铁炉;供砂户的工人们则沿着溪流上的十几道铁闸,淘洗泥土中的铁砂。而最多人聚集的月份要等到11月,那时候,汉子们在山边烧炭炼铁,“阙彤昌号”本炉的主人将不得不去山外买米。

为了方便运碳,炼铁炉多靠近山边,炉身用8到9圈铁箍加固,底部则有一个风箱口。

风箱是个一人高的圆柱形物体。现在,阙龙兴的家里还放着一个。他只消使劲儿拉几下,里面就“呼哧呼哧”地直出风。“真是奇了怪了”,尽管不是第一次试用,他还是忍不住这么说,“两百年的风箱怎么还这么好使?”

“奇怪了”是阙龙兴在谈起石仓时最常用的口头禅。他奇怪的是,乾隆年间观音庙梁上的字样,怎么还没褪色?大屋里据说混了糯米浇铸的地,怎么格纹还清晰可见(“现在浇的水泥地么,过个二三十年也要塌了呀”,他说)?而天井边石头盆景里的桃树,怎么好似长不大一样,至今还是一付袅袅婷婷的盆景样子?

在当年,没有人会为这些感到奇怪。人们起劲地用劳动换取更多财富与更好的生活,流传下来的一种说法是,当年阙天开名下的炼铁炉,大火三月不熄,要维持这样的场面,需要30多门炭窑的炭供他炼铁。

这不是一个靠农业来获得财富的村庄,而是一个热火朝天的、属于工商业的村庄。

在嘉庆年间,炼铁带来的财富热潮已经将许多村民卷入。与阙彤昌同一时代,石仓村民周永时得到了村上一户姓张的人家转让的“炉照”,他与村里的另外几位街坊合股开了一家炼铁炉。两百多年后,读着合伙契约的曹树基发觉,这几个精明的村民集资所得的本金,除了投资炼铁,似乎还兼营金融业务:“每年每千加息贰佰文,日后生意或盈或亏,除本息外,照股均分。”

“我说‘商业的核心’是什么意思,你去村庄上看看,那些农民之间互相借款、向会社贷款之时,那一套市场的规则发挥得淋漓尽致,非常严谨。”

章毅研究了石仓契约中86张与会社有关的契约,最后得出的结论是,在石仓源,有宗族,亦有宗教,但当与商业相遇的时候,它们都服从于商业的规则,而不是凌驾于商业之上。

在曹树基看来,他与章毅领域不同的研究最后触摸到了乡村的同一块基石:工商业的规则。

为了说明自己的观点,曹树基提到有一回,他与团队到访了浙江一栋1520年左右建造的老宅,宅院“损的厉害,但是气魄仍在”,他记得章毅在宅院里四处转着,忽然感叹了一句:“明代中国的繁荣是在乡村。”

而清代难道不是如此吗?那时中国九成以上的GDP来自乡村,农村里的什么活动在支持着这样的发展呢?

“乡村繁荣的核心是什么?不是农业,这样的大宅子,背后一定是工商业的背景。我们的前辈从没像我们今天这样,对传统社会有过那么深的调查,有过那么深的了解:乡村的法则是契约,是商业;商人,实际是这里最活跃、最核心的群体。”

“现在再回头看费孝通的书,他在《江村经济》里感叹江村可以是一个工业化的村庄,他真是非常有眼光。那个时代,商人的活动,商人的价值观以及商人所塑造的社会的法则,都还在的。乡村社会不是一群老土、豪绅乱七八糟地在那里乱搞。我们看到的是,它的法则、财富的来源,社会构造的基础与框架,都是一个工商业的社会。这是我们的大的认识。”

“最后我们发现,石仓源没有独特性,它很中国,与我们研究的南方其他村庄没有太大差别,它就是一个中国村庄的缩影”,曹树基感叹道。

历史的定格与赓续

石仓最终在道光末年衰落,正如它的兴盛是中国市场的一环,它的衰落,同样伴随着道光末年全国性的经济萧条。

契约与账本被收进了樟木箱子和藤筐,藏到大屋的阁楼上,被人遗忘,并且等待着100多年以后的重见天日。阙氏的子子孙孙们在祖辈留下的房产中生活,历经一代代分家,到上世纪50年代初期,大屋中的人均居住面积不足3平方米。

在关于阙彤昌号的论文中,曹树基写道:“一个繁华的时代被永远地定格在嘉庆与道光年间。”

百余年中,石仓源安卧在历史的“锅底”,直到迎来探访的当代学者。

如今,这里宁静得就像一个再普通不过的小山村,镇上紧锣密鼓地筹划着开发当地的旅游业。早已不开化肥店,转而收藏契约、装裱古画的阙龙兴,在种植蔬菜、杨梅与茶树之外,又开始琢磨办民宿的可能性。

尽管地处偏僻山村,石仓人却并不贫困——当地镇上的干部介绍,6000多人口的石仓源,有1000多人在外面做不锈钢生意,其中不乏“身家好几千万的大老板”。

“造‘鸟巢’的钢材就是我们石仓人提供的。”一位副镇长充满自豪地说,“这些说不定是因为他们阙家人有经商的基因。”

阙龙兴对这种说法不以为然,但他沉思了一会儿,说起石仓源从前一位地主的故事。

“那个地主嘛,是跟温州人做生意的,临解放前最后去了一趟温州,对方正准备逃难,见到他就说,不管怎样,不会欠你老兄的钱。这个地主就用麻袋装着最后一批货款回了石仓,连家门都没进,直接找地方把钱藏了起来。”

“所以谁都不知道他有这么一笔钱。后来他吃了不少苦头,据说全靠最后这笔钱,把家里的儿子们都养大了。”

“到改革开放,他已经很老了,咦,谁知道,又是他,在路边摆摊卖起了米粉,又赚了一笔,成了先富起来的那批人。你说卖米粉这样的事情谁不会做呢?却只有他想到了,不知这算不算‘基因的影响’?”

唯有一件事,大约能笃定是来自基因的影响。阙龙兴家附近的一座清代大宅,在大门背后的砖墙上留下了祖先的信息:每块砖上都有一个成年男子的手印。

“据说是他们造房子的时候亲手印上的。”阙龙兴一边对外来的客人做着介绍,一边好奇地伸出手抚摸着青砖。

越过200余年的光景,他的手与阙氏先人的手印近乎完美地吻合在了一起。

来源:《中国青年报》 2014.06.04 第12版

-

媒体链接