探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大赵冰蕾/刘满华团队揭示左右内嗅皮质在路径整合的功能分工

研究背景

人类为何在没有任何地标的环境中仍能找到方向? 科学界长期关注一种名为空间路径整合(Path Integration, PI)的能力。这一能力使个体能够在运动中持续更新对当前位置与起点的估计,是人类空间导航与构建认知地图的关键基础。然而,PI功能异常往往是阿尔茨海默病(AD)等脑退行性疾病最早出现的症状之一。内嗅皮层(Entorhinal Cortex, EC)作为通往海马的核心“门户”,在空间定位、路线记忆形成中承担着独特作用,并且恰恰是AD最早发生神经损伤的区域。已有研究提示左右EC可能承担不同类型的导航功能,但在人类中缺乏直接而清晰的因果证据,一方面源于机制复杂,另一方面由于深部脑区难被传统无创刺激技术精准调控。

研究成果

上海交通大学赵冰蕾/刘满华团队,通过引入新兴的非侵入式神经调控技术——时间干涉刺激(Temporal Interference, TI),首次在人类实验中明确揭示了左右内嗅皮层在路径整合中的功能分工。本项研究率先在人类实验中提出并应用了一种全新的空间路径整合(Path Integration, PI)范式,通过虚拟现实(VR)技术与非侵入式深部脑刺激的结合,对大脑左右内嗅皮层(Entorhinal Cortex, EC)在空间导航中的分工进行了系统、因果性的检验。与以往单一、被动的空间记忆测试不同,本项研究创新性地设计了两种互补的路径整合任务,并为每种任务设定了多维度的评估指标体系,实现了对人类空间认知能力的细致刻画。这项研究成果以“Distinctive roles of left and right entorhinal cortex in path integration via a non-invasive stimulation study”为题,发表在Nature子刊Nature Communications杂志。

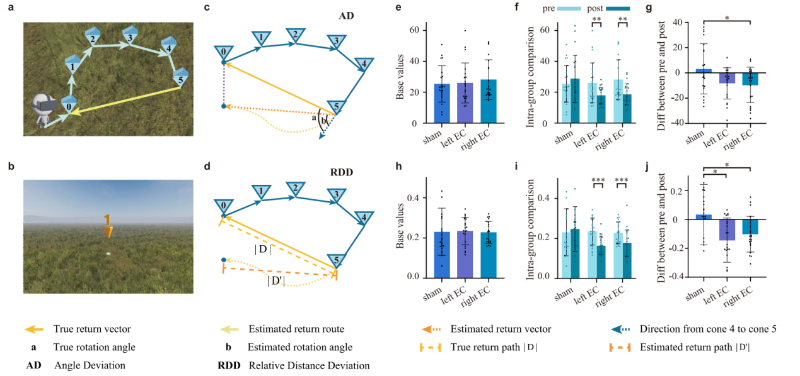

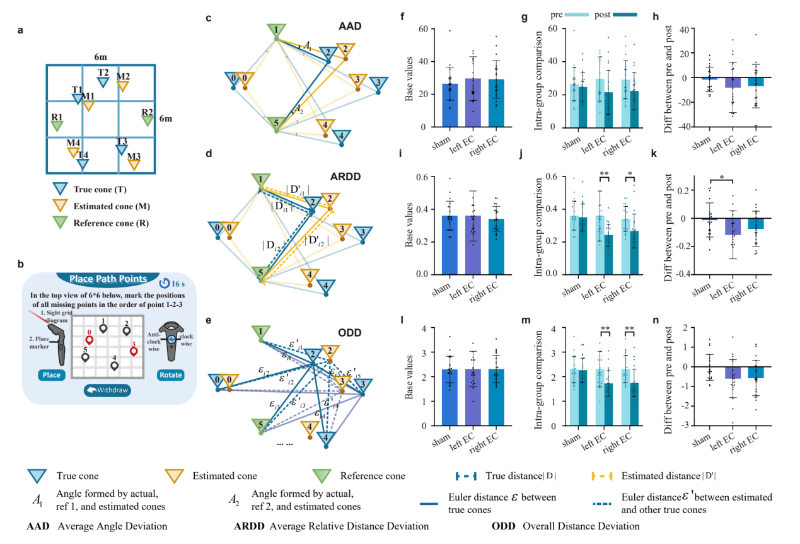

在实验范式设计上,第一类任务为感觉驱动(sensory-driven)路径整合任务,要求受试者在VR环境中仅凭自身运动线索(无外部参照)找到回到起点的路径。这一任务模拟了现实生活中“闭眼回家”或“黑暗中寻路”的情境,是典型的自我运动导航能力的测量。实验为此任务使用了角度偏差(Angle Deviation, AD)和相对距离偏差(Relative Distance Deviation, RDD)两项核心指标,分别用来量化受试者在空间方向判断和距离估算上的精度。

第二类任务为抽象处理(abstract processing)认知地图任务,则更侧重空间关系的高级推理。受试者需要在俯视视角下,通过少量已知参照物在虚拟空间中推断未知目标位置。为全面评估该能力,研究仿照感觉驱动任务的衡量参数设置了平均角度偏差(Average Angle Deviation, AAD)、平均相对距离偏差(Average Relative Distance Deviation, ARDD)和总距离偏差(Overall Distance Deviation, ODD)三项指标,从空间角度、相对距离和总体空间误差多个维度,细致捕捉抽象空间推理能力的变化。

结果显示,针对右侧EC的TI刺激显著提升了受试者在自我运动驱动条件下的方向判断与距离估计精度,而刺激左侧EC则更显著改善了认知地图推理能力,多项行为指标改善具有半球特异性且与刺激方式高度吻合。

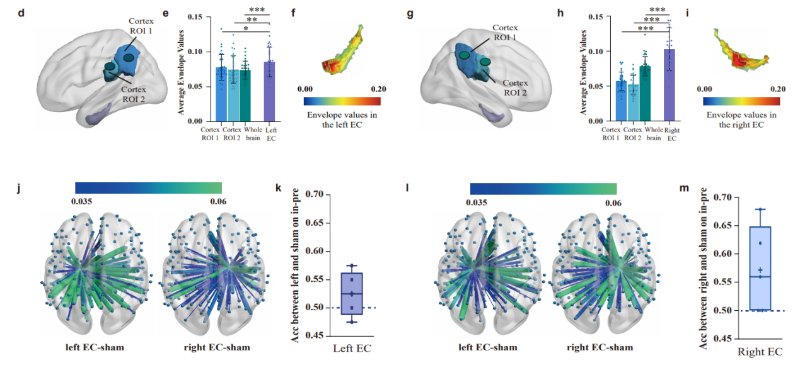

此外,研究团队还借助磁共振成像技术和电场模拟仿真进一步印证了刺激的效果。通过模拟干涉电场在大脑中的分布,研究发现,时间干涉刺激可以把能量准确地“集中”到深部的内嗅皮层,而不会大量波及皮层脑区。与此同时,研究团队还用功能磁共振观测到,接受刺激后,这些关键导航脑区与大脑其它相关区域之间的功能链接相比与为受到刺激的另一侧脑区而言变得更加紧密。这一系列发现让我们不仅看到行为上的提升,也揭示了背后神经网络的变化,为“为什么刺激能有效提升方向感”提供了科学解释。

研究意义

这项研究不仅在基础科学层面回答了人类空间导航机制的关键问题:左与右内嗅皮层在应对不同空间推理模式时承担不同角色,而且在应用层面具有重要的未来潜力。路径整合能力是阿尔茨海默病(AD)的早期敏感筛查范式,可筛排出更易AD转阳的高危人群。本研究在健康人群中验证了TI的刺激精准性和认知增强的有效性,具备延展到认知障碍人群的早期精准干预的可能。这意味着,一种全新的脑功能调控思路正在形成:通过精准靶向EC这一最早受损区域,有望为检测和改善老龄化社会中高发的认知退化提供新的技术力量。研究团队表示,未来将继续推动TI在病患群体中的应用研究,探索其作为神经调控手段在临床转化中的前景,为阿尔茨海默病等疾病的早诊早治提供创新可能。

上海交通大学心理学院赵冰蕾副研究员和计算机学院刘满华教授为本文通讯作者。上海交通大学自动化与感知学院博士生赵海燕和心理学院赵冰蕾为本文共同第一作者。该论文得到国家自然科学科学基金(62171283;32400859)上海交通大学“交大之星”计划“医工交叉研究基金”(YG2024LC11)等项目资助。

该项工作受到央视的关注,本文同一/共通作者赵冰蕾接受中央广播电视总台老年之声、《夕阳红》栏目融媒体访谈。