探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大李政道研究所孙清辉副研究员联合国际合作团队发文:NGC 188星团中亚巨星揭示F型主序星锂亏损起源于自旋差动混合过程

近日,上海交通大学李政道研究所孙清辉副研究员联合美国印第安纳大学Constantine P. Deliyannis教授、堪萨斯大学Barbara J. Anthony-Twarog教授、Bruce A. Twarog教授、南京大学徐啸天博士等国内外研究团队,在恒星演化与锂丰度演化研究方面取得重要进展。他们通过观测和建模分析发现,恒星自转导致的外层角动量损失所引发的差动混合,是F型主序星“锂贫乏带”(Li-Dip)形成的根本原因。研究成果以《Subgiants in NGC 188 Reveal that Rotationally Induced Mixing Creates the Main Sequence Li-Dip》为题,近日发表于 Nature Communications。

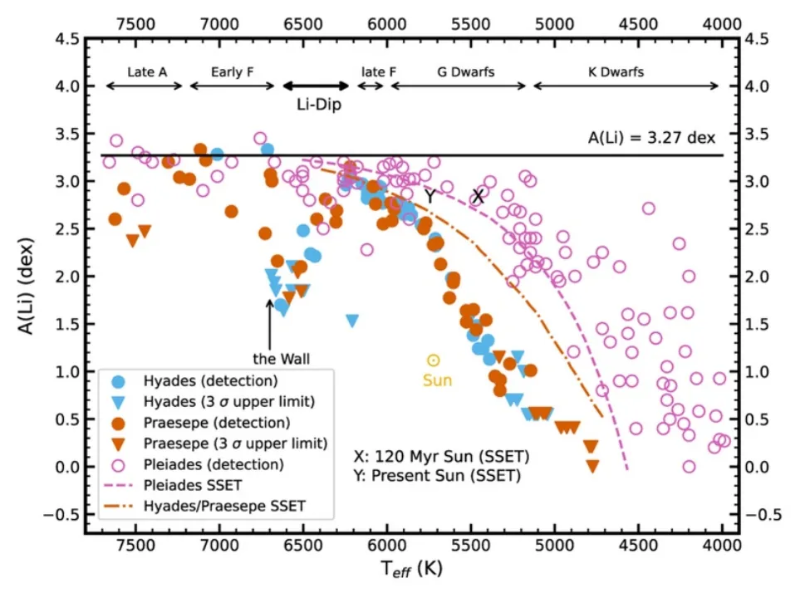

“锂贫乏带”是天文学家在中F型主序星(约6200–6650 K)中发现的一种特殊现象—这些恒星的表面锂含量显著低于标准恒星演化模型的预测(图1)。四十年来,科学家提出了多种可能的解释机制,包括元素扩散、质量损失以及引力波驱动的混合等,但一直缺乏决定性证据。

图1: F型主序星的“锂贫乏带”

研究团队针对银河系年老疏散星团NGC 188中的亚巨星样本开展分析。随着恒星从主序阶段演化至亚巨星阶段,其对流层不断加深,将内部物质带至表面,通过观测恒星表面的锂铍硼等元素丰度,该研究直接揭示了恒星内部的真实过程。团队利用美国WIYN 3.5米望远镜的多光纤光谱观测数据,结合MESA恒星演化模型,对比分析了自旋混合、质量损失和扩散等多种机制下的锂丰度演化规律。

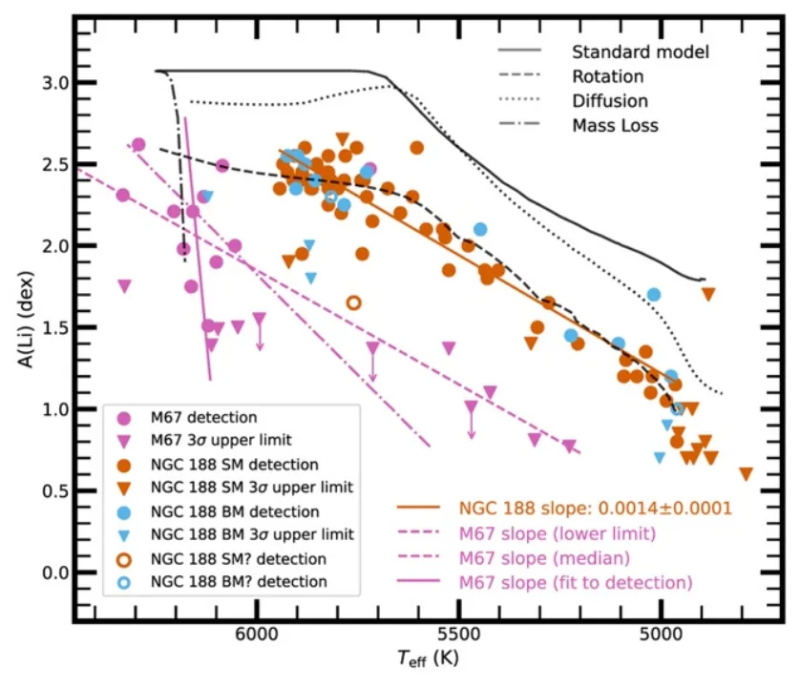

结果显示,NGC 188亚巨星的锂丰度—有效温度关系仅能通过旋转诱导的差动混合模型精确再现,而其他机制均无法同时解释观测到的缓慢锂下降趋势及特定温度区间内的急剧变化(图2)。该研究首次仅凭地面望远镜获取的锂元素观测数据,在无需依赖铍、硼等空间望远镜元素观测的情况下,明确指出自旋混合是锂贫乏带形成的唯一物理机制。

图2: 自旋混合是产生“锂贫乏带”的唯一机制

研究表明,当恒星表面与内部不同层之间存在速度梯度(即“剪切”)时,会产生湍流并引发局部混合。这种剪切不稳定性(shear instability)可在恒星表面对流层底部引起缓慢的物质混合,使锂元素在亚巨星阶段随着表面对流层加厚而逐渐耗尽。该机制不仅为困扰恒星物理学界四十年的锂贫乏带成因提供了解释,也为理解宇宙早期的“锂元素丰度差异”提供了新的视角。

论文原文:

Sun, Q. et al. Subgiants in NGC 188 Reveal that Rotationally Induced Mixing Creates the Main Sequence Li-Dip. Nature Communications (2025).