探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大包逸炜和Gwenael Giacinti研究发现:银河系磁场扭曲可制造“幻影”伽马射线源,颠覆传统认识

近日,上海交通大学李政道研究所李政道博士后包逸炜和青年学者Gwenael Giacinti与南京大学柳若愚教授、陈阳教授以及广西大学张海明教授在Physics Review Letters 上发表题为"Mirages and large TeV halo-pulsar offsets from cosmic-ray propagation"的研究论文,在银河系的扭曲磁湍流中发现了一种可导致蜃楼般脉冲星晕的新机制。

宇宙射线是一类能量极高的粒子,它们的来源一直是天体物理学中的重大谜题。天文学家通常认为,这些粒子从加速器(如脉冲星)出发后会均匀扩散,因此它们产生的伽马射线“晕”应围绕加速器对称分布,中心位置也应与该脉冲星重合。然而,近期一项研究发现,这种看法在银河系的高纬度或外盘区域可能完全错误。

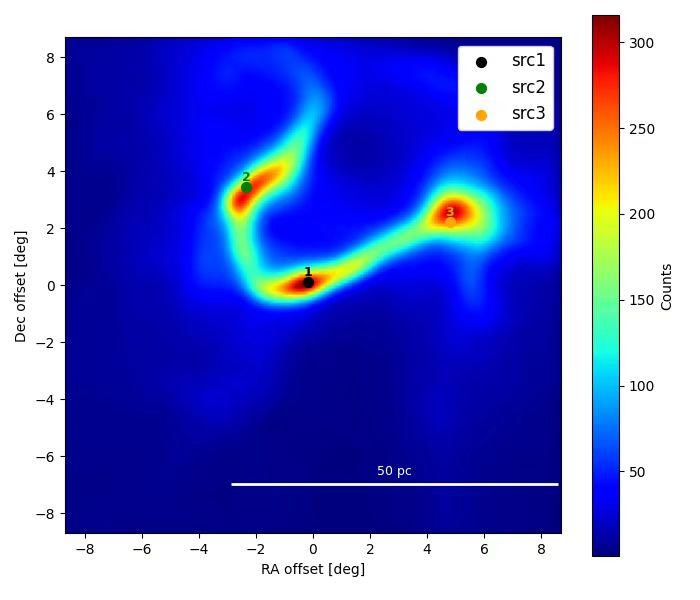

研究团队发现,在这些区域中,大尺度、复杂的磁场结构会强烈影响宇宙射线的传播轨迹。高能电子沿狭窄的丝状磁力线传播,当这些磁力线与观测者的视线方向一致时,产生的逆康普顿辐射会在远离实际脉冲星的位置形成明亮的伽马射线源,类似光学海市蜃楼。这种“蜃楼”源不仅可能与真实源头相距数十到上百光年,甚至可能被误认为是独立的新天体。而更复杂的情况是:一个脉冲星产生的电子可能在天空中形成多个离散的亮点,看似由多个独立天体发出,实则全都源于同一加速源。如图1所示。

图1:在加速源1附近产生的“蜃楼晕”2和3。颜色表示相对光子计数。

研究者通过从第一性原理出发,模拟了电子在三维湍流磁场中的真实传播,发现标准的扩散近似在这些环境下失效。这不仅解释了此前一些LHAASO、HAWC等高能望远镜观测到的“无脉冲星”伽马射线源,也提示我们以往许多“未识别”的高能来源可能只是磁场引发的错觉。这一发现将彻底改变我们解析伽马射线天空图的方式,并对寻找宇宙射线真实起源、研究银河系磁场结构具有深远影响。

上海交通大学李政道研究所博士后包逸炜为文章的第一作者,青年学者Gwenael Giacinti、南京大学柳若愚教授和陈阳教授为共同通讯作者,广西大学张海明教授为文章的共同作者。

本工作得到王宽诚教育基金会、国家自然科学基金、中国博士后基金、上海交通大学和中央高校基本科研业务费专项资金的资助,在此深表感谢。

论文链接:https://doi.org/10.1103/xqvb-lkrr