探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大马佳佳团队实现一类新型手性Ir(III) Pincer催化剂的开发与应用

近日,上海交通大学变革性分子前沿科学中心马佳佳课题组取得了重要研究进展,上述成果以“Ir(III) Pincer Complex with Solo Coordinatively Active Site as a Surrogate for Half-Sandwich Catalysts: Enabling Asymmetric Acylnitrenoid Transfer and Structure-Activity Relationship Studies”为题发表于Journal of the American chemical society(JACS)。

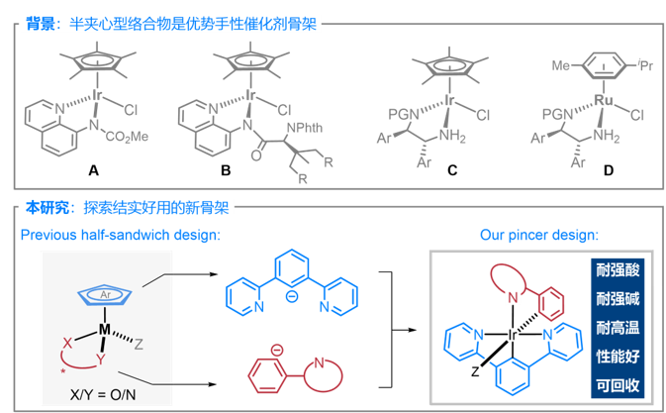

在不对称催化领域,半夹心型过渡金属络合物凭借其优异的性能,已成为手性催化剂的重要骨架。2001年诺贝尔化学奖得主Noyori开发的不对称转移氢化催化剂便是其中的杰出代表。尽管这类催化剂已在学术界和工业界得到广泛应用,但开发结构更加稳定、性能更加优异的新型催化剂骨架仍然是不对称催化领域的重要研究方向。

图 1. 研究背景与研究成果概览

基于该背景,上海交通大学变革性分子前沿科学中心马佳佳团队在替代半夹心型骨架的催化剂开发方面取得重要进展,开发了一类含单配位活性位点的手性Ir(III) Pincer催化剂(图1),该催化剂特性列举如下:

1.易于制备和修饰:该催化剂以金属铱(III)为核心,结合了N^C^N型三齿螯合配体、C^N型双齿螯合配体以及易解离的单齿配体。其合成路径简洁,从商品化原料出发,通过四步线性反应即可高效制备。由于三齿和双齿配体均为易获取的常规配体,催化剂的电子性质和结构易于修饰,具有较高的灵活性和可调控性。

2.稳定性卓越:与传统的半夹心型络合物相比,该催化剂展现出显著的热力学稳定性。实验表明,它能够耐受强酸(如12N HCl)、强碱(如12N NaOH)以及高温(130 ℃)等极端条件。

3.催化性能优异:在评价催化剂活性与选择性的基准氮宾转移反应中,该Ir(III) Pincer催化剂不仅表现出超越半夹心型催化剂的活性,同时保持了优异的立体控制能力。此外,催化剂在反应后易于回收,进一步提升了其应用价值。

4.催化功能独特:基于该催化剂,团队成功制备了一类含全碳季碳手性中心的八氢吲哚衍生物。这类分子在现有文献中通常难以直接合成,而该催化剂的开发为这类化合物的高效合成提供了新途径。

5.催化活性与立体控制能力的底层逻辑较为明确:通过详尽的构效关系分析,尤其是对多个Ir(III) Pincer络合物的晶体学研究,研究团队揭示了该催化剂高稳定性、高活性以及出色立体控制能力的底层机制,为相关催化体系的开发提供了重要的理论依据和设计思路。

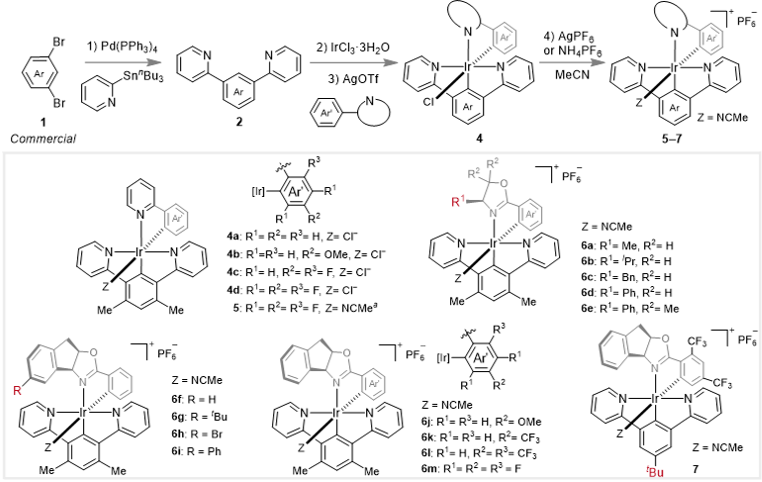

图 2. Ir(III) Pincer络合物的合成

研究团队设计并合成了一系列具有不同取代基的铱(III)络合物(图2)。该合成路线以市售原料为起始,通过Stille偶联反应制备配体2,随后将其与IrCl3·3H2O反应生成铱二聚体(该中间体无需纯化即可投入下一步使用),再进一步与易得的环金属C^N配体3(如苯基吡啶或手性苯基噁唑啉类配体)发生环金属化反应,最终高效构建出目标络合物。该方法所采用的原料易于获取,且铱(III)络合物的结构具有良好的可调性,为后续催化反应研究以及构效关系研究提供了便利。

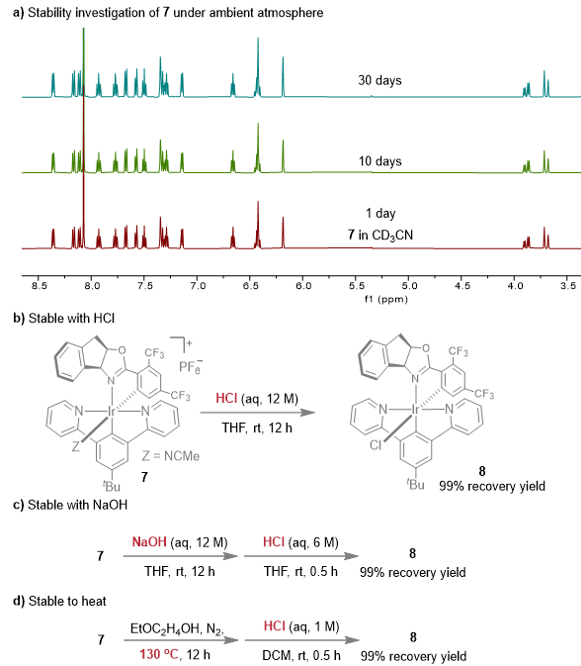

图 3. Ir(III) Pincer络合物稳定性测试

接下来,研究团队对所得络合物的热力学稳定性进行了评估。核磁共振氢谱(1H NMR)结果显示(图3a),络合物7在CD3CN中可保持结构不变超过30天,表现出优异的稳定性。此外,使用浓盐酸(12 N)、浓氢氧化钠(12 N)处理,或在130 °C高温下加热处理,络合物7均能被定量回收(图3b-d)。以上结果表明,络合物7具有优异的热力学稳定性。

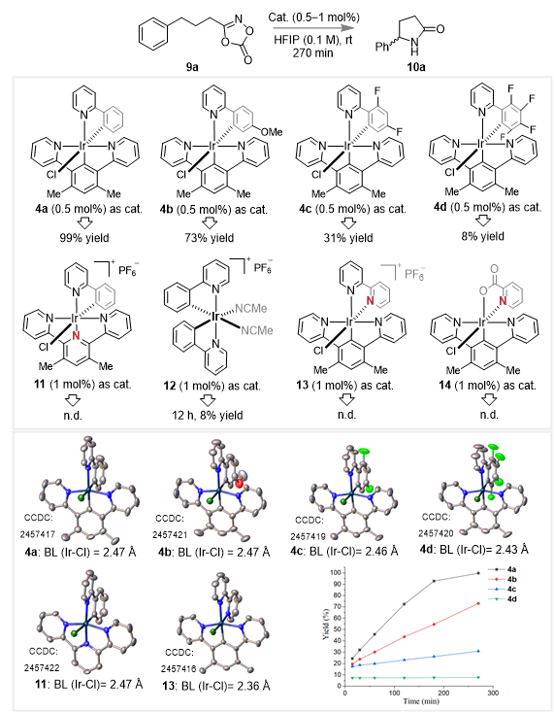

图 4. 构效关系研究

为评估所合成铱(III)络合物的催化性能,研究团队以酰基氮宾前体 9a 为底物,在六氟异丙醇(HFIP)中与络合物 4a于室温下反应(图4)。结果显示,9a 完全转化,并以99%的高收率得到目标C(sp3)–H酰胺化产物 10a,验证了催化剂设计的有效性。相比之下,含三联吡啶配体的铱络合物 11 及含双齿环金属化苯基吡啶配体的络合物 12 均表现出显著降低的催化活性。值得注意的是,络合物 12 在HFIP中与 9a 反应时发生明显分解。综上可知,双环金属化结构对铱(III)络合物的催化活性至关重要,而三齿N^C^N配体所提供的强螯合作用则是维持其热力学稳定性的关键。

为进一步探究双齿C^N配体的电子效应对催化效率的影响,研究团队在C^N配体的苯环上引入给电子基团甲氧基(4b)及吸电子氟基团(4c、4d)。GC产率及反应动力学曲线显示,络合物 4b–d 的催化活性均低于 4a。通过单晶X射线衍射分析发现,4a 的Ir–Cl键长(2.47 Å)明显长于 4c(2.46 Å)和 4d(2.43 Å)。结合反位效应与反应速率之间的关联,4c 和 4d 催化活性下降可归因于其二氟/四氟苯基σ‑给电子能力减弱,削弱了反位效应。此外,研究团队对含联吡啶配体的络合物 13 进行单晶分析,其Ir–Cl键长显著缩短至2.36 Å。综上所述,由双齿C^N配体中轴向苯基提供的的反位效应是实现高反应效率的核心因素。

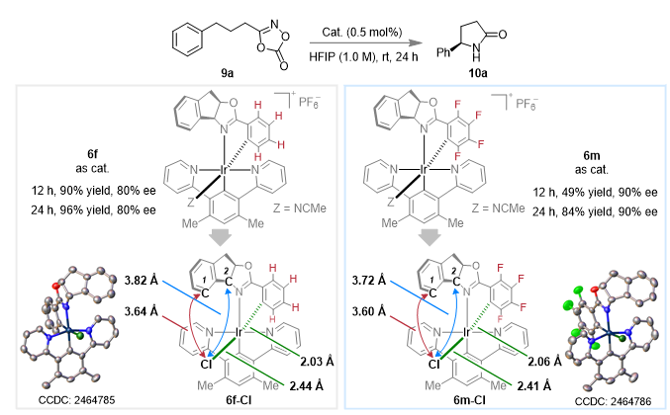

图 5. 探究吸电子氟取代基对催化剂立体控制能力的影响

在不对称氮宾转移反应的催化剂筛选过程中,研究团队发现在环金属化双齿C^N配体中引入吸电子取代基(F和CF₃)的手性铱(III)络合物,相较于未取代的类似物,普遍表现出更优异的对映选择性控制能力。例如,铱(III)络合物6f催化生成产物10a的对映选择性为80% ee,而其四氟取代类似物6m的对映选择性则显著提升至90% ee。为探究其内在机制,研究团队对相应的氯络合物6f-Cl和6m-Cl进行了单晶X射线衍射分析。如图5所示,在6m-Cl中,Cl与C1(Cl→C1)及Cl与C2(Cl→C2)的距离分别为3.60 Å和3.72 Å,而在6f-Cl中对应距离分别为3.64 Å和3.82 Å。这一结果明确表明,引入四氟取代后,手性C^N配体的茚基部分更靠近由氯离子所占据的反应位点,从而使四氟取代的络合物6m在氮宾转移反应中实现了更优异的立体控制。从6f-Cl到6m-Cl,氯离子与茚基部分之间距离的缩短可归因于两个结构参数的改变:赤道面Ir−C键从2.03 Å延长至2.06 Å,而Ir−Cl键则从2.44 Å缩短至2.41 Å。这一现象可从以下两方面解释:首先,在C^N配体的苯环上引入吸电子氟原子,削弱了其σ给电子能力,导致Ir−C键变长;与此同时,手性配体仍与金属中心保持强螯合,使其远端茚基更接近氯离子。其次,氟取代基导致的σ给电子能力降低也减弱了反位效应,引起Ir−Cl键缩短,从而使氯离子(即反应中的活性位点)更靠近金属中心及C^N配体的茚基部分。这些结构证据共同表明,在手性C^N配体中引入吸电子基团可通过精细调控铱络合物的空间位阻和电子效应,增强铱络合物在催化反应中的立体控制能力。

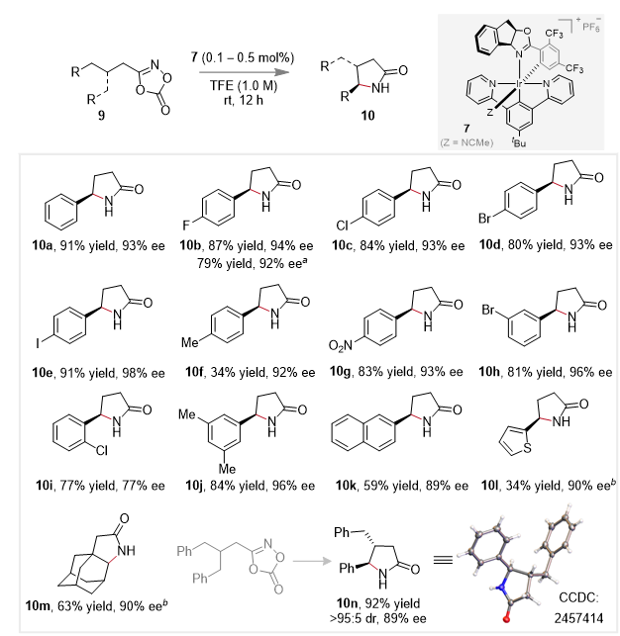

图 6. Ir(III) Pincer络合物催化不对称合成γ-内酰胺

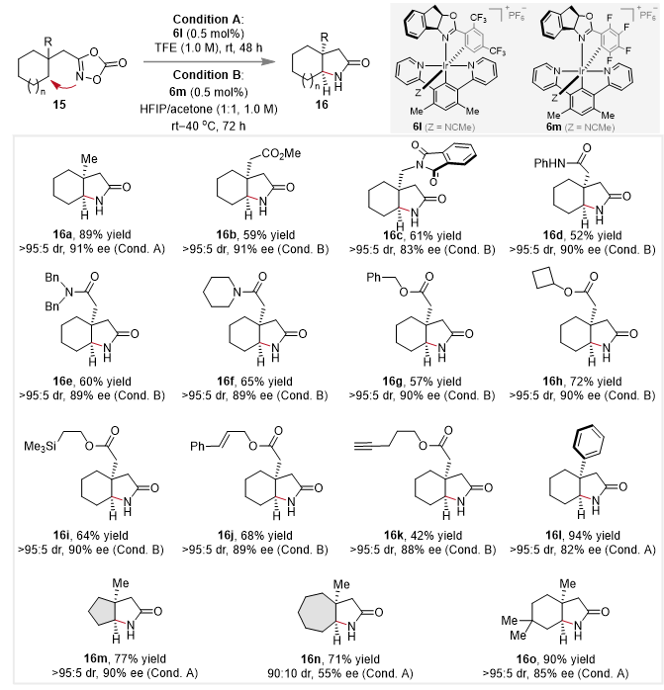

图 7. Ir(III) Pincer络合物催化不对称合成八氢吲哚衍生物

基于这类新型手性Ir(III)催化剂,研究团队不仅高效实现了多种取代γ-内酰胺的不对称合成(图6),更在构建含全碳季碳手性中心的八氢吲哚骨架方面取得重要突破(图7)。通过去对称化策略,该反应成功合成了一系列手性八氢吲哚酮衍生物,为复杂手性杂环分子的构筑提供了有力工具。

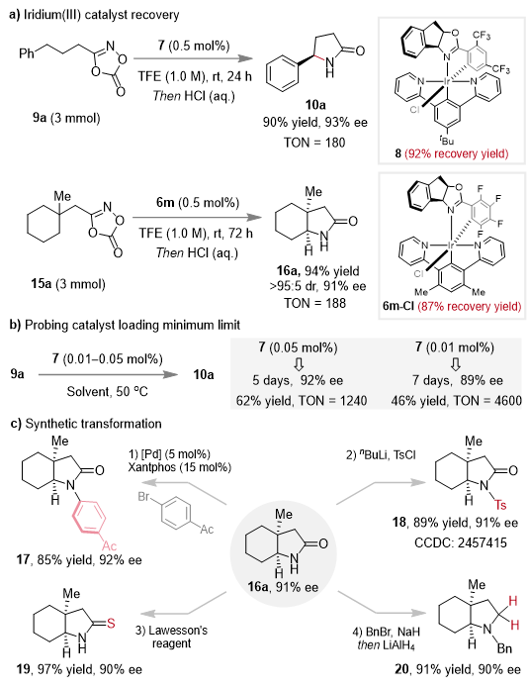

图 8. 催化剂回收试验和产物衍生化

基于铱(III)络合物优异的稳定性,研究团队进一步开展了催化剂回收实验。如图8a所示,反应结束后,手性铱(III)络合物7和6m经盐酸溶液处理,可分别以中性形式的8和6m-Cl高效回收。此外,在催化剂负载量降至0.01 mol%的条件下,仍可实现46%的收率和89%的对映选择性,对应TON达4600(图8b)。最后,所合成的产物16a通过一系列衍生反应,包括钯催化的芳基化、N-磺酰化、硫化及还原反应,实现了高效转化(图8c)。

研究团队成功开发了一类新型手性Ir(III) Pincer络合物。该类络合物具有制备简便、结构高度可调的特点,同时兼具优异的稳定性与高催化活性。通过构效关系研究,团队揭示了三齿C^N^C配体(负责保障稳定性)与双齿C^N配体(通过反位效应提升催化性能)之间的作用机制,这一研究为相关催化体系的开发提供了重要的理论依据和设计思路。上海交通大学马佳佳副教授为该论文通讯作者;上海交通大学博士研究生楚云鹏和徐振辉为论文共同第一作者。该项工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金和上海市科委面上项目的经费支持。

导师介绍

马佳佳,上海交通大学变革性分子前沿科学中心课题组长,长聘教轨副教授,博士生导师,国家海外高层次青年人才计划入选者(2021)。2011年本科毕业于西北农林科技大学,之后分别于厦门大学和德国马尔堡大学获得硕士 (2014年,导师:Prof. Eric Meggers与龚磊教授) 及博士学位 (2018年,导师:Prof. Eric Meggers)。2018至2021年,于德国明斯特大学开展博士后研究,合作导师为德国科学院院士 Prof. Frank Glorius。2021年底入职上海交通大学,课题组研究方向主要集中在手性金属络合物的设计、制备及其催化功能开发。课题组仍有2026年春季/秋季入学的博士生名额,欢迎拥有合成方法学、天然产物全合成、不对称合成与高分子合成等领域研究背景的同学加入我们团队。