探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大徐振礼团队PRL发文:新型神经网络框架突破长程相互作用机器学习的困境

近日,上海交通大学数学科学学院徐振礼教授团队在机器学习力场领域取得重要成果,在Physical Review Letters上发表了题为“Machine-learning interatomic potentials for long-range systems” 的研究论文,并被遴选为Editors’ Suggestion文章。该研究提出了一种新型的神经网络框架,索格网络(SOG-Net,SOG为Sum-of-Gaussians的缩写),有效解决了机器学习势函数在长程相互作用系统中的核心难题,大幅度提高了计算精度,为复杂系统的高精度分子动力学模拟提供了关键的算法。

分子动力学模拟是研究微纳尺度系统的重要工具,广泛应用于软物质、药物设计和能源材料等领域。分子动力学模拟受制于原子间势能面建模的“模型精度和算法效率难以兼顾”二元矛盾。基于密度泛函理论的第一性原理分子动力学可以精确描述原子间相互作用,但计算复杂度较高,难以用于大规模原子体系的模拟。相比之下,经典力场通过引入经验势函数实现了显著的效率提升,可扩展至亿级原子规模。由于相互作用形式的过度简化,经验力场与第一性原理方法在势能面精度上存在显著差距。这种固有的精度-效率矛盾严重限制了传统分子模拟方法的预测能力。近年来,机器学习势函数的发展为突破这一困境提供了新思路。机器学习力场通过数据驱动的方式直接从量子化学方法的数据中学习原子间相互作用,兼具量子力学精度与经典力场的高效性,是非常有潜力的方法。

机器学习力场模型通常聚焦于短程相互作用和局部原子环境。对于极性材料和生物蛋白体系而言,忽略长程效应会使介电响应、离子分布与构象稳定性等关键现象出现偏差,进而限制了机器学习势在这些应用中的表现。长程相互作用的机器学习的挑战存在已久,直接构造局部原子环境的方法需要采用很大的截断半径,导致机器学习训练过于复杂;采用基于图神经网络的消息传递可以增加原子相互作用范围,但是不能从根本上解决长程学习的困难。另一种思路是假设原子间存在库仑相互作用,利用局部原子环境学习原子的部分电荷。该方法对库仑系统有较高精度,但不能精确描述具有极化和色散等复杂相互作用的体系。可以说,机器学习力场模型的发展处于长程学习受限的困境中。

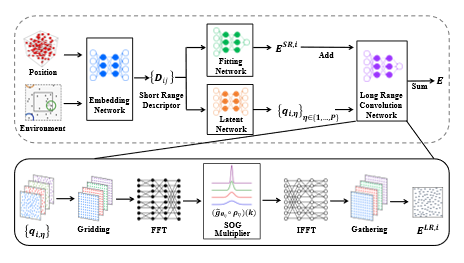

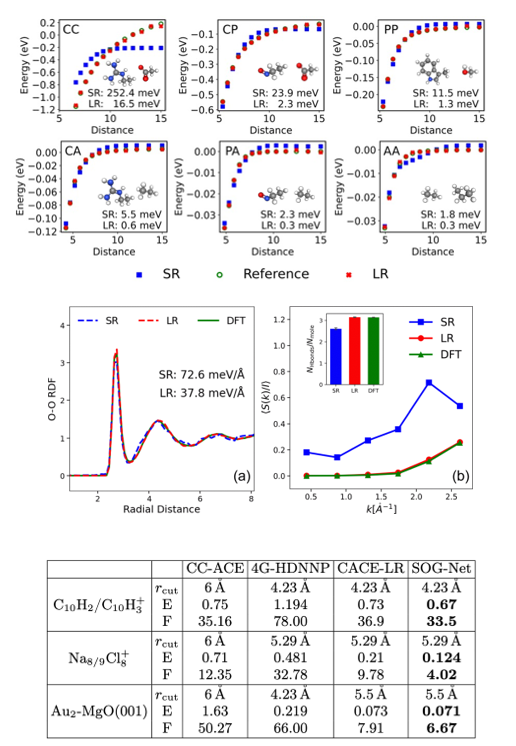

上海交通大学团队提出的索格网络是一种新型长程机器学习势函数框架,具有自适应学习复杂势能面中的多种长程尾部效应的能力,有效的解决了长程学习的困境问题。索格网络的核心创新点是将总势能分解为依赖局部环境的短程项与由多层傅立叶谱卷积组成的长程项,并用一个学习隐变量的网络将二者耦合。通过将傅立叶乘子表述为一组可训练的高斯函数,索格网络能在傅里叶空间自适应地拟合多种长程衰减规律(如电荷-电荷、电荷-偶极、色散等),同时保持平移、旋转和置换不变性。不同于“先预测电荷位点再使用Ewald求和”或“先全局电荷均衡并配合Ewald引入长程”的路线,索格网络直接在频域学习长程作用,无需显式电荷均衡或自洽迭代。在二聚体、纯水以及存在显著长程电荷转移的体系上的测试结果表明,新的神经网络模型相比多种主流长程模型获得更低的能量/力误差,并在不同密度与组分下表现稳定。

为兼顾精度与效率,索格网络将非均匀快速傅里叶变换(NUFFT)引入谱卷积计算,使计算复杂度降低至近似线性,有效解决了传统势函数的精度-效率矛盾。此外,它也具备一定的物理可解释性:各谱卷积层的隐变量可理解为分配给不同长程作用的权重,如静电中的部分电荷和色散作用中的原子尺寸等,因此具备预测偶极矩等物理量的能力。这一解释符合电子结构计算中著名的“近视原理”,即电子密度主要由原子的局部有效势决定。整体而言,索格网络模型可视作对 DFT 所得长程势能面的一种粗粒化近似,并可与不同短程描述符灵活耦合,为在接近第一性原理精度下开展大规模长程体系模拟提供了一条可靠的路径。

索格网络解决了机器学习势函数领域一个关键的科学问题。它就像为原子尺度模拟装上了‘远视眼’,使我们能够更清晰、更准确地观察和预测复杂体系中由长程力主导的物理现象,为基于机器学习力场的分子动力学方法研究离子流体、界面、铁电材料和生物系统的物理特性提供了新可能。

作者简介:

姬雅洁,2025年博士毕业于上海交通大学,获上海交通大学优秀博士生发展奖学金,入选交大思源博士后计划,现在美国耶鲁大学开展博士后研究工作。曾获批国家自然科学基金青年基础研究博士生项目、入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划等。研究方向为模型降阶算法与神经网络约简算法、机器学习势与分子间长程相互作用等。

梁久阳,2023年博士毕业于上海交通大学,入选交大思源博士后计划,2024年起在美国西蒙斯基金会Flatiron Institute开展访问研究。主持国自然青年和博士后面上项目,入选第四届CSIAM青年人才托举计划。研究方向为分子动力学模拟中长程相互作用的快速算法及机器学习力场建模。

徐振礼,上海交通大学数学科学学院特聘教授。在中国科学技术大学获本硕博士学位,2010年加入上海交通大学任教。2023年获国家自然科学基金杰出青年科学基金。研究方向为快速算法和高性能计算、多体现象的建模和分析、分子动力学算法和偏微分方程的数值方法等。

论文链接:https://doi.org/10.1103/ssp9-7s81