探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大王世勇团队发文:金属性MOF结构中的高阶拓扑角态实空间表征

近日,上海交通大学物理与天文学院王世勇课题组在Journal of the American Chemical Society期刊上发表题为“Programmable Higher-Order Topological Phases in Open-Shell Metal−Organic Frameworks”的研究论文。本文开发了一种利用开壳层配体制备拓扑金属-有机框架(MOF)的方法,并通过在金属表面合成谢尔宾斯基三角分形MOF,首次在MOF中直接观测到了高阶拓扑角态。

二维金属-有机框架(2D-MOFs)是由金属节点与有机配体在分子级精度下组装形成的晶格结构,具有高度可调的结构与功能,被视为“可设计”的量子材料平台。理论研究表明,通过合理的配体设计、金属中心选择以及晶格对称性调控,可在2D-MOFs中实现诸如拓扑绝缘体、非常规超导和强关联电子态等一系列新颖量子物态。然而,目前大多数2D-MOFs受限于电子离域能力较弱以及所采用闭壳层配体的本征宽带隙,最终表现为绝缘体行为,严重制约了其在量子物性探索方面的应用。因此,如何在实验中稳定、可控地实现2D-MOFs的金属性,并进一步构筑具有非平庸拓扑性质的量子态,仍是该领域面临的关键挑战。

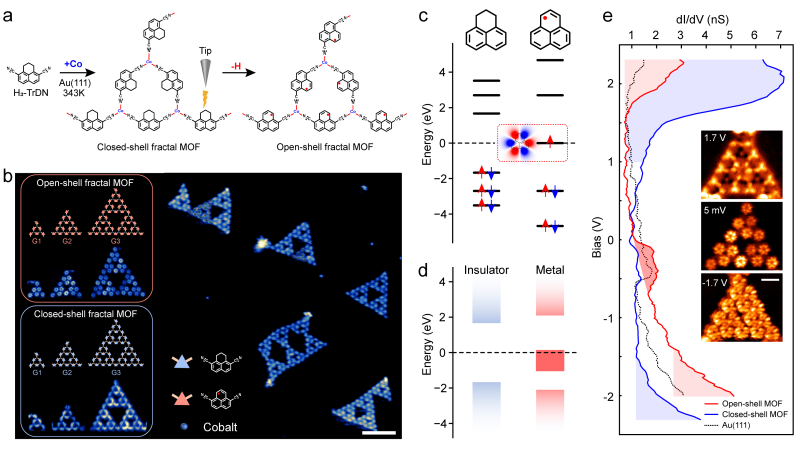

基于此,课题组采用表面合成策略,在Au(111)衬底上成功构筑了具有谢尔宾斯基三角形分形结构的二维金属-有机框架(2D-MOFs),如图1(b)所示。进一步,他们利用扫描探针系统的针尖操纵技术,在框架的有机配体分子上实现了选择性脱氢反应,从而高效、可控地引入了自由基位点,过程如图1(a)所示。脱氢后的配体分子因子格结构不对称性,在费米能级附近产生高度离域的自旋单占据分子轨道。该轨道通过配位中心Co原子的轨道发生耦合,最终在费米面处形成能带结构,成功使2D-MOFs表现出金属性,相关电子结构特征分别如图1(c)–(e)所示。

图1. a表面合成方法和针尖操纵技术实现金属2D-MOFs的结构示意图; b合成得到的谢尔宾斯基三角形分形结构MOFs的形貌图;c有机配体分子脱氢前后的能级图;d引入自由基前后MOFs的能带变化示意图;e引入自由基前后分形MOFs的微分电导谱。

在成功通过引入自由基构建金属性MOF的基础上,研究团队采用高分辨扫描隧道显微/谱(STM/STS)系统表征了谢尔宾斯基三角形分形结构中高阶拓扑角态的电子行为,如图2所示。通过精准制备从1阶到3阶的不同分形MOFs,并借助化学键分辨非接触原子力显微镜(nc-AFM)确认了其结构的高度完整性。dI/dV谱及其空间成像结果显示,拓扑角态始终局域于每一阶结构最外侧的三个顶点处,且不随分形复杂度增加而发生弥散,而体态电子则分布于更高能区。该局域行为与紧束缚模拟高度吻合,证实其起源于分形晶格的子格失配与手性对称性保护。所有结构均在均匀的MOFs结构背景上以分子精度构筑,有效排除了配位环境差异或缺陷态对拓扑模式的干扰,从而确立了该自由基-MOF体系作为实现高阶拓扑相的可靠平台。

图2. a通过紧束缚方法计算的1-3阶开壳MOFs中的能级图; b-g分别是1-3阶开壳MOFs的化学键分辨、形貌图、拓扑角态和体态的测量结果,并且通过紧束缚计算进行了相对应的电子态密度的模拟。

本研究成功制备并表征了具有高阶拓扑特性的自由基配体金属-有机框架(MOFs)。通过表面合成策略,构筑了具有谢尔宾斯基三角形分形结构的MOFs,并利用扫描隧道谱学实验证实了其拓扑角态的存在。结合紧束缚模型分析,揭示了子格对称性对拓扑态数目的决定性作用,以及通过选择性结构修饰实现对拓扑态空间分布与能谱特性的精准调控。该工作确立了基于开壳层配体的MOFs作为一个高度可设计的分子量子材料平台,为未来探索拓扑绝缘体、关联电子相及分子超导体等新型量子物态提供了基础。

上海交通大学物理与天文学院助理研究员李灿和华东理工大学博士后王瑛为文章的共同第一作者,王世勇教授、李灿助理研究员、贾金锋教授和中国药科大学的刘培念教授、李登远教授为文章的共同通讯作者,论文合作者还包括课题组的博士生江雅实和刘宇峰。本项工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市自然科学基金委、上海交大2030项目和合肥实验室的经费支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c13203