探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大张东方团队基于太赫兹表面波的“源压缩”技术实现飞秒级亚keV低能电子脉冲

近日,上海交通大学张东方副教授及其合作者在太赫兹表面波压缩技术上取得新突破。研究团队构建了基于“源压缩”的电子脉冲调控新方案,成功解决了低能电子脉冲压缩的关键技术难题,为推进高精度超快表面探测成像开辟了新路径(图1)。该研究成果以“Terahertz Surface Wave Compression for Low-Energy Electron Diffraction and Imaging”为题近期发表在《Physical Review Letters》上。

图1 太赫兹表面波压缩概念图

研究背景

低能电子因具有大散射截面和对表面信息的超高灵敏度,被广泛应用于表面和低维系统探测。然而,随着电子能量降低,空间电荷效应引发的脉冲展宽现象会愈发显著。目前,产生飞秒级低能电子的方案大多基于单电子模式,对系统稳定性和重复频率要求极高,这极大地限制了其在超快成像及表面场探测中的应用。

研究创新点

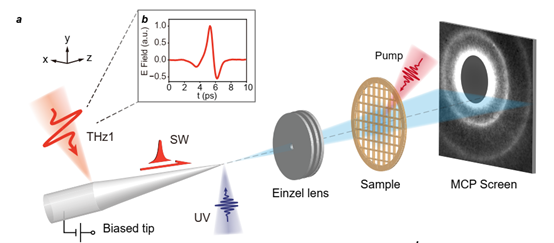

本工作中,研究团队通过太赫兹表面波实现了电子的同步加速和压缩。该方案使表面波直接作用于电子发射阴极(发射源),最大限度地缩短了电子束的传输距离,从而显著抑制了空间电荷效应引起的脉冲展宽(图2)。基于此,团队在1.5 keV的加速电压下,成功产生了脉冲宽度为74 fs、电荷量为0.4 fC的电子脉冲,从而将亚keV低能多电子脉冲的脉宽推进至飞秒量级。该方法无需独立的压缩腔体,将电子束的产生、加速与压缩功能集成于一体化结构,形成了一种紧凑型多功能电子枪。

图2 太赫兹表面波增强的超快电子源

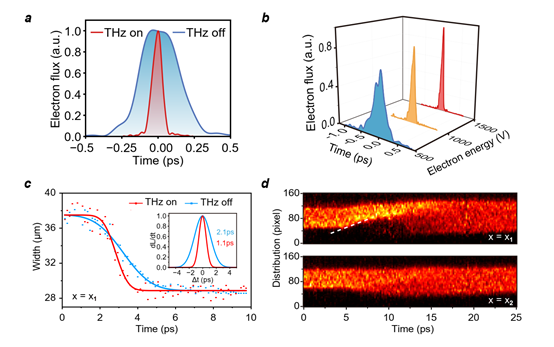

通过点投影成像与衍射实验,研究团队验证了该压缩方式能高度保持电子束流的品质。进而,团队将所研制的电子枪置于超快点投影成像模式下,开展了对金属表面等离子体流动超快动力学的研究。压缩后的电子束表现出显著增强的时间分辨率,充分证明了该技术的有效性与稳定性(图3)。

图3 a. 太赫兹表面波对电子的压缩;b. 不同电子能量下的压缩脉宽;c. 泵浦探测实验对表面场探结果;d. 不同探测位置处电子宽度变化。

总结与展望

该研究成功突破了低能电子探针因库伦排斥力所面临的时间分辨率瓶颈,创新性地提出了在电子发射源直接压缩的“源压缩”方案。相较于传统的“后压缩”技术,这一方法结构极为紧凑,实现了电子产生与压缩环节的高度集成。展望未来,这项工作为在飞秒尺度上研究表面声子、表面相变及弱场探测等物理现象提供了强大的新工具。

上海交通大学物理与天文学院博士生苏大策为本文第一作者,张东方副教授为指导老师。该研究获得了国家自然科学基金、上海市科委、国家重点研发计划以及阳阳基金的资助。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/ys1r-nns3?sessionid=