探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大刘权兴团队发表PNAS:发现全球干旱生态系统中的“无序超均匀”斑图,为生态系统临界点预警提供新范式

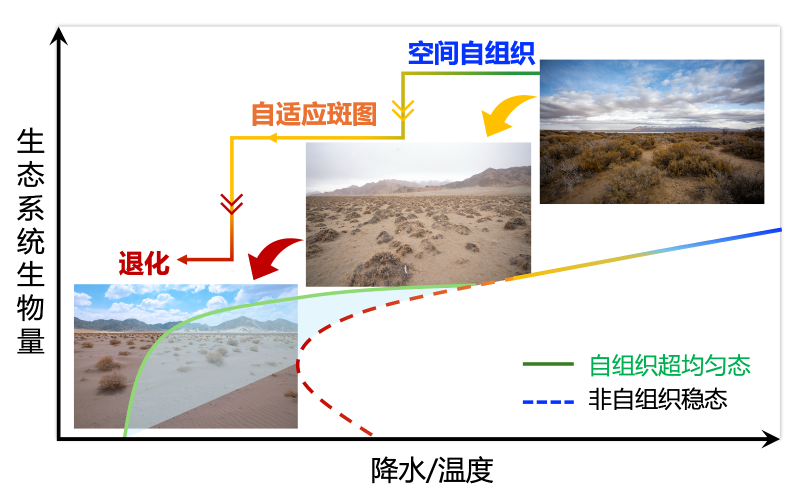

自1999年以来,不同空间尺度的有序自组织斑图一直被视为生态系统退化的早期预警信号,也被认为是生态系统在环境压力下逃避崩溃的关键自适应行为(图1)。在全球气候变暖和人类活动加剧的背景下,从半干旱地区的植被(灌丛)斑块化斑图演变到滨海湿地生态系统的破碎化,许多生态系统(如干旱地区植被、珊瑚礁、海草床)正加速逼近稳态转换的临界点。长期以来,基于图灵机制的理论框架是理解这一问题的核心范式。

图1:干旱生态系统退化过程中涌现的有序斑图。

近期,上海交通大学数学科学学院刘权兴与合作者最新研究取得了突破性进展,研究揭示了全球干旱地区植被中广泛存在一种新型空间自组织结构--“无序超均匀斑图”(Disordered hyperuniformity)。这种“隐藏的秩序”空间自组织结构,能够在数百米的空间尺度上使植被分布呈现异常均匀态(图2),从而显著增强生态系统的水分保持功能和应对干旱的韧性。该研究突破了传统有序斑图理论的局限,为理解干旱生态系统的退化机制及保护提供了全新视角。这一成果已于2025年10月6日正式发表于美国科学院院刊《PNAS》上。

图2:阿尔金山干旱地区呈现超均匀态的灌木群落(骆驼刺与珍珠猪毛菜)。

看不见的“秩序之手”

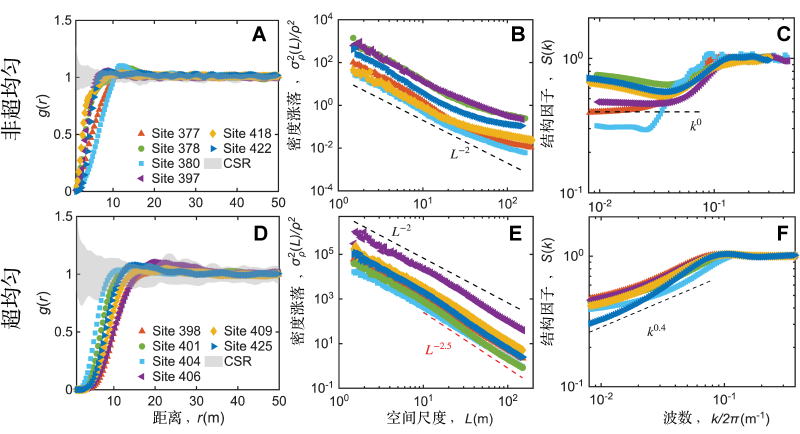

干旱地区覆盖了地球近一半的陆地面积,其生态系统转变关乎全球数亿人口的生产与生活。在这些水资源匮乏的区域,植被常常会自组织形成各种明显周期性的有序斑图,如斑点、条纹或“精灵圈”等。然而,该研究揭示的“无序超均匀性”是一种难以察觉的隐藏有序斑图:植被在小尺度上看似乎是随机、无序分布的,但在数百米的大尺度上,其密度波动被极度抑制,呈现出类似于晶体结构的高度均匀性(图3)。这意味着资源在空间上的分配达到了惊人的高效和均匀。

图3:干旱地区植被与灌丛呈现无序超均匀空间结构,但其密度涨落被显著抑制的现象。

基于在我国西北旱区生态系统的长期考察,研究团队结合卫星遥感数据,揭示了这一新型自组织斑图--无序超均匀态。该研究打破了我们以往仅通过“有序性”判断生态系统健康状态的思维定式,这表明生态系统可能通过更复杂、更隐蔽的空间策略来维持功能和抵抗退化。

突破图灵机制:多重路径通向“隐藏的秩序”

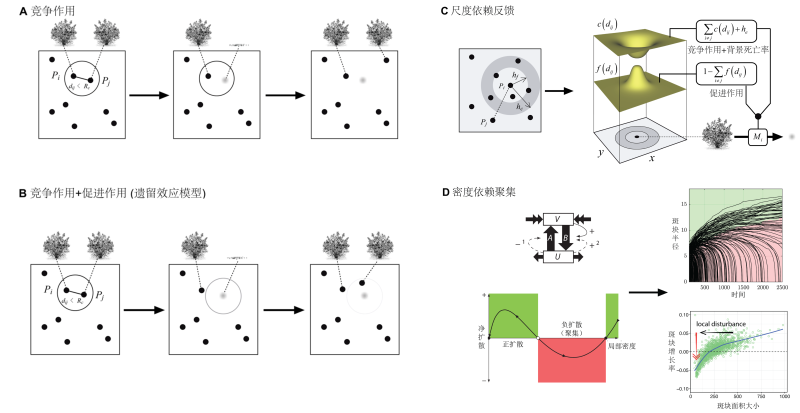

为什么生态系统会形成这种“看似无序、实则有章”的格局?研究团队通过数学机理模型与全球425个干旱样地的分析,提出了三种超越经典图灵机制的新机制(图4):

(1)生态遗留效应:植物生长改善了其周围土壤的水分和养分条件,在其死亡之后如同留下“遗产”,使得新植物更易在其附近生长,从而在生死更替中逐渐形成大尺度均匀格局。

(2)尺度依赖反馈:植物之间既存在短距离的互利(如共享荫蔽),也存在长距离的竞争(如争夺地下水),这种“远交近攻”的相互作用能自组织产生均匀模式。

(3)密度依赖聚集:植物与风沙沉积物之间存在正反馈(如植物捕获沙土,沙土促进植物生长),这种过程同样可以导致无序超均匀格局的形成。

图4:四种形成无序超均匀的生态学机制模型。(A)竞争作用形成超均匀结构,(B)竞争与促进共同作用形成超均匀结构,(C)经典图灵原理形成超均匀结构,(D)密度依赖聚集形成超均匀结构。

理论模型结果表明,与普通植被自组织斑图相比,具有无序超均匀性的生态系统,能更有效地分配空间资源,利用土壤水分,减少无效蒸发,从而在干旱环境中支撑更高的植被密度。能够在更严酷的干旱条件下维持生存,推迟生态系统的崩溃。然而,这种增强的生态韧性存在一个代价:一旦遭到局部破坏(如动物啃食、人类活动),其恢复到原有有序结构的速度较慢,即工程韧性较低。

“这就像打造了一个非常坚固但修复缓慢的系统,”刘权兴教授比喻道。“它非常擅长抵抗持续的压力,但对突发性破坏的恢复能力较弱。这对我们的生态管理和保护策略具有重要启示。”

为地球“干涸血脉”把脉

该研究不仅将无序超均匀性的研究从微观理论物理、材料领域拓展至宏观景观生态学,也表明这种结构可能是干旱生态系统应对环境压力的一种普遍、高效的自组织策略。

南京大学生命科学学院博士生胡文思与国家林业和草原局湿地研究中心崔丽娟为论文共同第一作者,上海交通大学数学科学学院刘权兴教授与南京大学生命科学学院徐驰教授共同通讯作者。论文的合作者还有西班牙高等科学研究理事会(CSIC)Manuel Delgado-Baquerizo,西班牙庞培法布拉大学Ricard Solé,西班牙马德里康普顿斯大学Miguel Berdugo,法国蒙彼利埃大学Sonia Kéfi,南京大学生命科学学院博士生徐诺,中国科学院西北生态环境资源研究院王博。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2504496122