探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大叶芳伟课题组首次观察到光的“二维网络和分叉”奇观

背景:光的分支流

当水流过不平整的河床时,会自然分叉成多条支流,形成树枝状的结构。类似的现象也发生在光、电子等波的传播过程中——当它们穿过一个略有起伏的“不平整”环境时,也会自动汇聚成一道道明亮的“光流”,并不断分叉,形成树枝般的图案,这就是“分支流”。过去,科学家曾在电子、海水表面波等系统中观察到这种现象。2020年,研究人员首次在薄薄的肥皂膜上看到了光的分支流。然而,这些实验只能在一个方向上产生分叉,就像看一条只有左右分岔的河流,属于面内分支流(而不是更为复杂和真实的体内分支流)。

创新:在晶体中构建“微起伏光路”

近日,上海交通大学物理与天文学院的“空间光子学”实验室,首次在实验中成功观测到了真正意义上的“二维光分支流”。他们使用一种特殊的光敏材料,通过精巧的光学方法,在其中“雕刻”出极其微弱且平滑的三维折射率起伏(三维随机光晶格),相当于为光制造了一个可控的、微型的“随机起伏地形”。随后,一束宽激光射入该晶体,在这个“微地形”中,光不再笔直前进,而是像水流遇到复杂河床一样,自发地汇聚成纵横交错的明亮光流网络,但这次是在整个立体空间——上下左右——都出现了这种分支流!

图1 随机缓变晶格中的二维光网络和分支流。(a)光的二维分支流现象。(b) 光在其传输方向上,三个不同距离z处的二维强度分布。注意该三图展示了二维明亮光网络结构维持了很长一段距离。(c)光在任意选择的三个不同纵切面(即沿着z轴切,切向如图a所示意)内的二维强度分布。

发现:光如何形成“空间河流网络”?

实验发现,平面波入射到晶体中后,在随机晶格的作用下,波形逐渐重整,形成了一张光强成特殊网状分布的结构(图1b,i),该网状结构包含许多特别亮的“热点”。随着传输距离的增加,光能量源源不断地从网状结构的内部转移到纵横交错的连接处,导致网格内部越来越“干净”(光强分布趋于零),而连接处则越来越明亮,最终形成一张明亮的光网络(图1b, ii)。

有趣的是,该特殊的网状结构在晶体传输过程中稳定保持了很长时间——这是一个非常违反直觉的结果——因为在光的传输方向上,系统的折射率一直在随机变化着———但该网状结构依然保持了很长距离(在图1给出的对应的实验结果图里,该稳定距离约为6mm)。

这张明亮的光网络,在传播距离达到一定值时,那些高亮的“热点”终于变得足够强,以至于从节点处萌生出新的光支流,同时原本连续的亮纹面(即光网络的连接线)也开始断裂并分叉。此刻,真正的二维分支流在整个光束横截面内全面出现:光束进一步分成细丝,沿着无数条不同的随机通道向前“奔流” 。并且这些通道不断得继续分叉蔓延,最终发展成致密的斑点状光强分布(图1b, iii)。研究团队通过多次重复实验,统计了光强分布的起伏程度,确定了上述光发生首次明显分支的特征长度d0(标志着光从稳定通道网络转变为自由分支流的起点)。

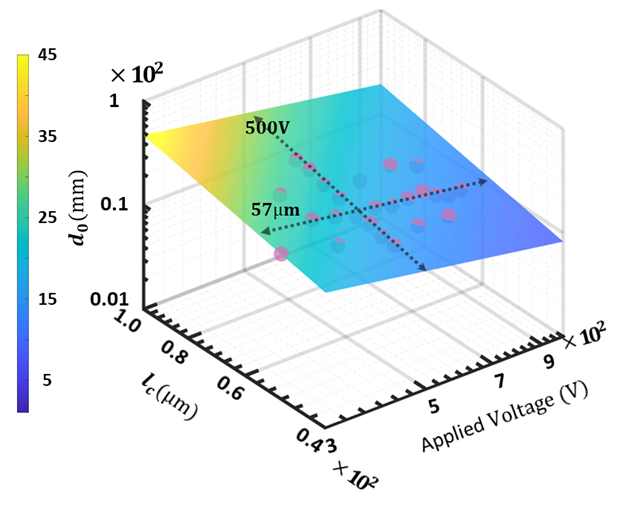

图2 二维分支流的第一分支点d0依赖于随机光晶格的关联长度lc和振幅σ(正比于外加偏压V)幂律关系的实验研究。实验数据的统计分析表明:d0正比于lc,也正比于σ-2/3。

该特征长度d0与哪些因素有关?研究团队通过在晶体中制备大量的随机晶格,首次定量验证了二维分支流临界长度 d0 与随机晶格参数之间的幂律关系。d0主要取决于两项关键参数:关联长度 lc(描述随机晶格变化的空间尺度)和扰动强度 σ(描述随机晶格变化的强度)。按照理论预言,d0应当正比于关联长度lc,并与扰动强度σ呈 2/3 次幂的反比关系。研究团队通过调节光敏晶体的外加电压(控制扰动强度σ)以及写入光的空间尺度(控制关联长度lc),观测统计了不同情况下首次分支出现的位置,结果清晰地落在上述幂律关系所预测的范围内。这是首次在实验上验证波在二维弱无序介质中分支流起始位置的统计规律。

展望:为光的操控开辟新道路

这项成果不仅首次在实验中捕捉到二维光分支流,更为调控光的行为提供了全新思路。未来,基于该技术,或可实现无需预先刻制线路的光引导,让光在随机材料中“自发地”沿特定路径传输。结合晶体的非线性特性,有望研究光分支流形成的空间光孤子的随机行走,实现光束的自主寻路与转向。在该实验研究中发展起来的三维随机晶格制备技术,将光从分支流到最终被“困住”(安德森局域化)的转变过程的研究成为可能,深化人们对波在无序环境中传播规律的理解。

研究成果发表在《Physical Review Letters》上,文章第一作者为上海交通大学物理与天文学院博士生刘岩和上海交通大学致远学院本科生林柯(现为美国伯克利大学物理学院在读博士)。通讯作者为王鹏研究员和叶芳伟教授。

论文链接:https://link.aps.org/doi/10.1103/gyqw-d17z