探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大陈黎明团队发表PNAS:国际首个台式化超热中子共振谱学应用装置研制成功

中子共振谱分析(NRSA)是一种高度先进且具有特异性的无损检测技术,它能以独特方式与材料中的原子核发生相互作用,从而获取元素组成、同位素比例等关键信息。该技术通常需要短脉冲超热中子源,以实现高分辨率谱学分析,尤其适用于1~100电子伏特(eV)的能量范围,在该能量范围内不同核素存在诸多独特的共振特征峰。一般而言,散裂中子源和基于电子加速器的光核中子源能够满足NRSA的需求,其超热中子的持续时间通常在十微秒(μs)量级,但这类设施通常体积庞大、无法灵活移动,且需要百米级的中子飞行距离以提高分辨率,故难以应用于库存核武器性能评估、高放核废料无损检测等在线场景。

近期,上海交通大学物理与天文学院陈黎明教授课题组,利用怀柔综合极端条件国家重大科技基础设施(SECUF-XD3),基于激光等离子体电子加速器研制了首个桌面式、紧凑型的高分辨超热中子共振谱学研究样机,并成功应用于多种核素的精细吸收谱测量。研究结果以“Proof-of-Principle Demonstration of Epithermal Neutron Resonance Spectroscopy Utilizing Compact Laser-Driven Electron Accelerator”为题以直接投稿的方式于10月3日发表在美国科学院院刊(PNAS)【J. Feng et al., PNAS 122, (40) e2518397122 (2025).】。

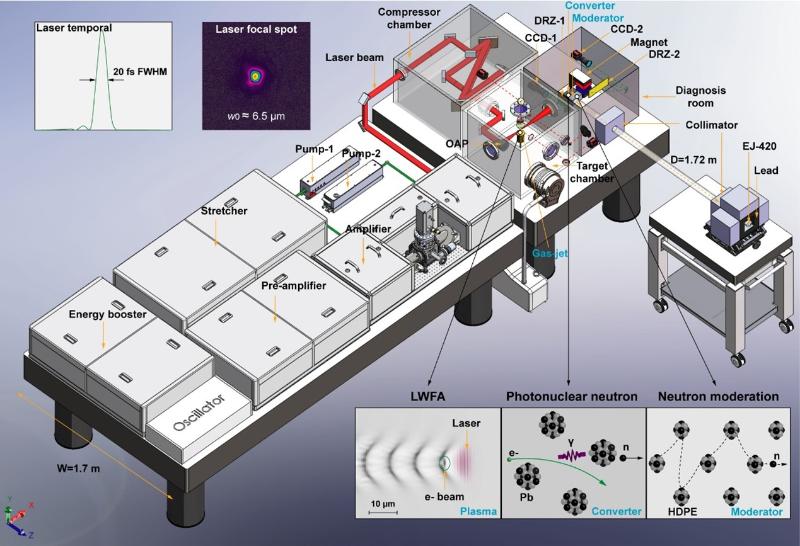

图1. 台式化的激光驱动电子加速器的高分辨超热中子共振谱学装置

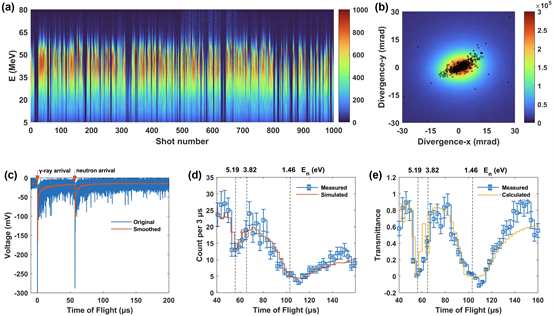

实验布局如图1所示。在实验中,激光脉冲(能量50 mJ,脉宽20 fs,重频2 Hz)聚焦于超音速的氮气射流中,通过局域的离化注入尾波场电子加速,实现10 pC、45 MeV准单能的飞秒脉冲电子束(如图2(a)所示为连续1000发电子能量分布),电子束发散角约14 mrad,束流指向标准偏差约0.6 mrad(如图2(b)所示);然后,此重频电子束轰击10 cm厚的铅转换体,产生超短的高通量伽马射线,并诱发光核反应产生纳秒脉冲的快中子源,通量达107 n/s;然后,高密度聚乙烯对此脉冲快中子源进行慢化,获得微秒脉冲的超热中子源;最后,利用仅1.7 m的中子飞行距离,通过单中子飞行时间计数(如图2(c)),2 Hz重频累积获得高分辨的超热中子共振谱(如图2(d)所示),实现了对Ag-109(5.19 eV)、In-115(1.46 eV)核素的识别,且能量分辨率优于3% @ 5 eV,如图2(e)所示。

图2. 实验结果。(a) 连续1000发电子能谱;(b) 电子束斑分布及1000发电子束质心分布;(c) 典型的超热中子飞行时间谱;(d) 累积的超热中子共振吸收谱,样品为银和铟片;(e) 超热中子对样品的透过率。

与基于电子加速器或散裂中子源的超热中子相比,桌面级TW级飞秒激光驱动电子加速具有飞秒脉冲电子束的特性,使超热中子共振谱学装置具备了紧凑性(约10平方米)、低成本(约百万美元)、高时间分辨率的优势。可通过差分腔进一步将束流重复频率提升至100 Hz(中子流强~10⁹ n/s)以缩短分析时间。相比散裂等大型装置,该样机在便利性方面具有极大优势,对特殊环境下核材料的无损检测具有重要应用价值。例如:可用于核武器关键核心部件的性能评估,以及实现核素丰度高精度测量并用于计算核反应堆燃耗、核废料中特殊放射性核素(如α或β衰变)的活度监测;此外,该超热中子源具有更短的脉冲宽度,且时间分辨率与能量之间呈现优良的幂次关系,对推动高精度核数据的获取具有重要作用。审稿人评价该成果为“This is an ardently pursued goal of the advanced technology community of the world”。

该论文的第一作者为物理与天文学院冯杰助理研究员(即将转任国防科技大学副教授、军队青年科技英才),陈黎明教授及张杰院士为论文的通讯作者。该工作得到基金委重点项目、国际合作项目,以及中科院先导项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2518397122