探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大陈长鑫团队在黑磷纳米带及其晶体管和光电探测器研究上取得重要进展

近日,上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)陈长鑫教授研究团队在具有近原子级光滑边缘和明确边缘取向的高质量窄型黑磷纳米带的制备及其高性能场效应晶体管和光电探测器应用研究方面取得了重要进展。相关成果以“High-quality narrow black phosphorus nanoribbons with nearly atomically smooth edges and well-defined edge orientation”(具有近原子级光滑边缘和明确边缘取向的高质量窄黑磷纳米带)为题发表在《Nature Materials》上。

同时该工作也被《Nature Materials》选为突出科研成果,以“Black phosphorus nanoribbons for high-performance transistors and photodetectors”(黑磷纳米带用作高性能晶体管和光电探测器)为题在“Research Briefing”栏目专题报道。

该工作也被国家自然科学基金委网站、著名科技网Phys.org等专题报道。

研究背景

后摩尔时代,半导体技术迫切需要发展能够突破硅器件性能瓶颈的新材料、新结构和新器件。其中,选用具有合适带隙、高迁移率且特性可调的沟道材料,是实现高性能、低功耗晶体管及大规模集成电路的核心关键。黑磷因其优异的电学特性,被视为新一代晶体管沟道的理想候选材料。为满足逻辑应用的要求,黑磷的带隙通常需大于0.5 eV,理论上这要求二维黑磷的厚度不超过五层。然而,合成层数少、面积大的二维黑磷仍面临巨大挑战。一种替代方案是使用一维的窄型黑磷纳米带,由于量子限域效应和边缘效应,其具有可观的、在宽的范围内可调的带隙。相较于二维黑磷,黑磷纳米带不仅具有更优异的电学和光学性能,其特性还可通过调节宽度、边缘态、外部应力及场强等手段实现有效调控。然而,目前仍缺乏高效制备边缘洁净、结构光滑的窄黑磷纳米带的方法。如何实现高质量黑磷纳米带的尺寸与结构的精确控制,仍是亟待攻克的关键难题。

创新成果

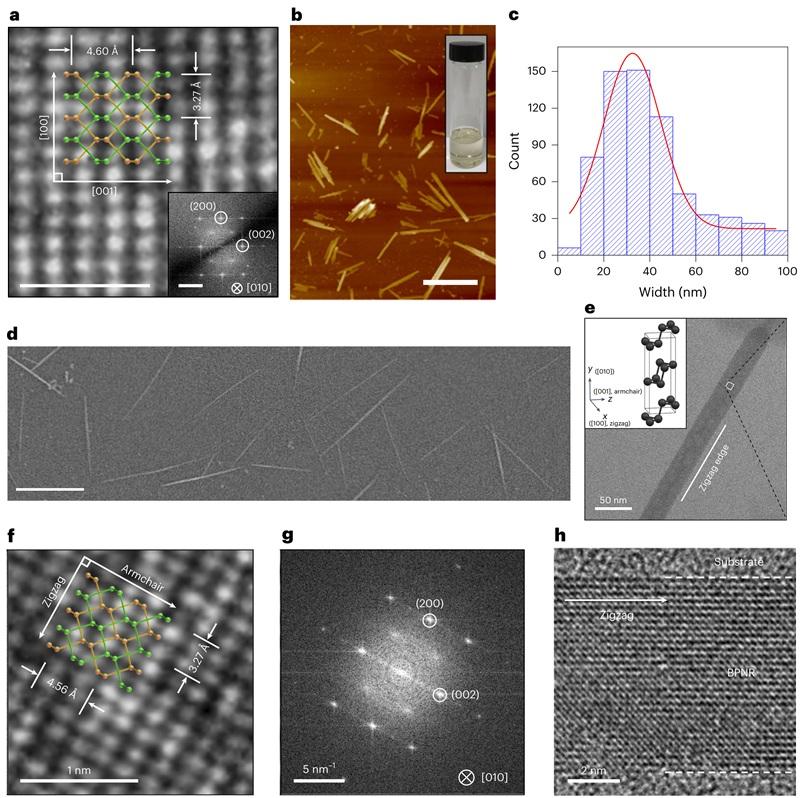

为解决这一难题,研究团队对具有轻微晶格增大的扶手椅型块体黑磷晶体采用声化学剥离方法,成功高产率制备出高质量窄型黑磷纳米带,这些纳米带边缘洁净、接近原子级光滑,且具有明确的边缘取向。研究团队采用特定合成方法,在制备的块体黑磷中引入沿扶手椅方向的预应力,使其沿垂直于扶手椅型方向的晶面更易发生解链。基于此,研究人员设计使用合适的超声条件对合成的块体黑磷晶体进行声化学剥离,使其形成具有锯齿型边缘的一维黑磷纳米带。实验结果显示,所制备的黑磷纳米带的中心宽度约32 nm,最小宽度为1.5 nm,是迄今报道的最小记录。研究发现,相对较窄的黑磷纳米带具有锯齿型边缘结构,且其带隙随宽度减小而增大,13 nm宽度的黑磷纳米带的带隙可达0.64 eV。

对含有预应力的块体黑磷晶体(a)进行声化学剥离制得的黑磷纳米带的形貌(b-d)、边缘方向(e-g)和边缘光滑程度(h)

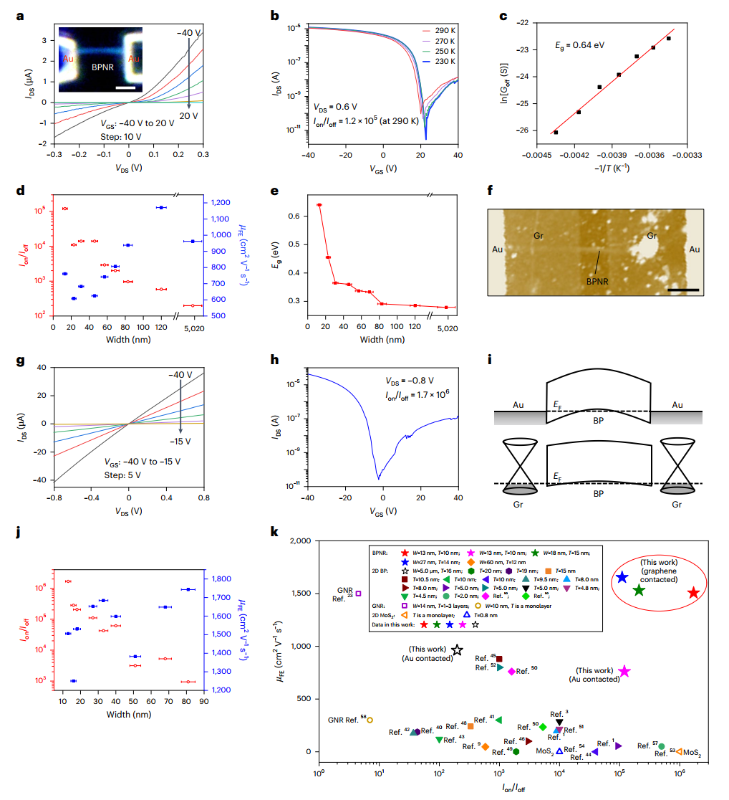

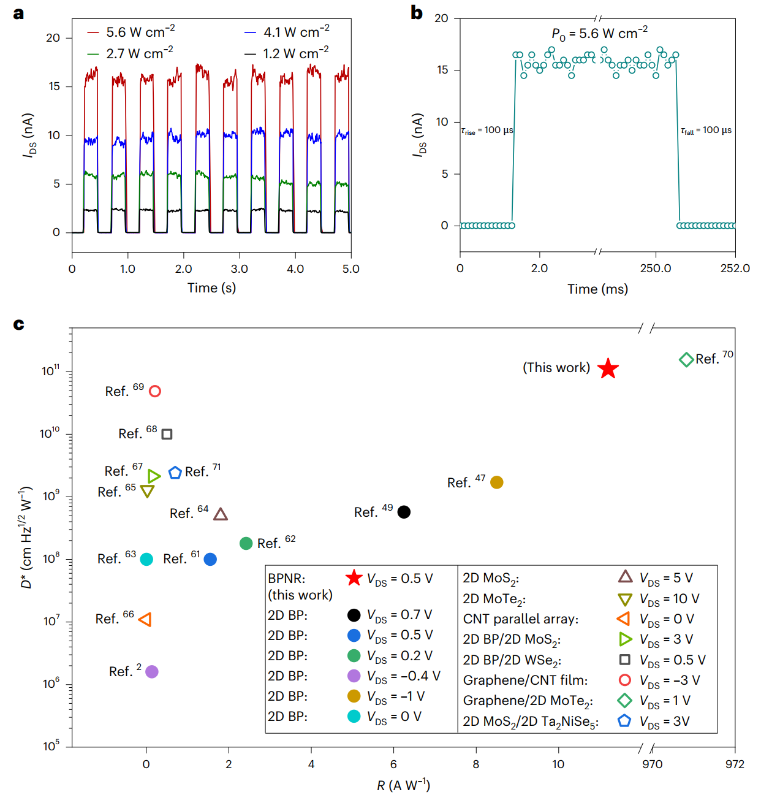

研究团队利用制备的黑磷纳米带成功研制出高性能场效应晶体管和光电探测器。使用石墨烯作为接触材料的黑磷纳米带场效应晶体管可实现1.7×106的开关比和1506 cm2 V-1 s-1的迁移率,该综合性能是目前已报道的基于黑磷纳米带和二维黑磷的场效应晶体管中的最佳水平。分析表明,晶体管的高开关比得益于黑磷纳米带的窄宽度和锯齿型边缘导致的较大带隙,而高迁移率则源于纳米带接近原子级光滑的边缘有效抑制了电子散射,以及石墨烯与纳米带之间较低的接触电阻。此外,该黑磷纳米带器件还展现出卓越的光电探测性能,其展示11.2 A/W的光响应度和1.1×1011 cm Hz1/2 W-1的比探测率,优于大多数已报道的一维和二维材料近红外光电探测器,这种优异的光电转换性能得益于黑磷纳米带的带隙与被测光子能量的良好匹配,以及其较大的比表面积特性。

金接触(a-e)和石墨烯接触(f-j)的黑磷纳米带场效应晶体管的特性及其与基于其它一维和二维材料的场效应晶体管性能的比较(k)

黑磷纳米带光电探测器特性(a-b)及其与其它基于一维和二维材料的光电探测器性能的比较(c)

该方法为制备高质量、明确边缘手性的黑磷纳米带开辟了新途径。研究团队揭示了块体黑磷晶格预应力与制得纳米带边缘方向的内在关联机制,标志着此类纳米带向未来纳米电子与光电子技术的规模化集成迈出了重要一步,并为相关基础研究与实际应用奠定了基础。实验制备的黑磷纳米带在先进CMOS器件、5 nm及以下节点的逻辑晶体管等领域具有重要应用前景。该方法有望被推广至其它二维材料纳米带的制备,为先进集成电路发展提供了新的材料与工艺路径。

论文信息

该研究工作的第一作者为上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)博士生张腾,通讯作者为上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)、微米纳米加工技术全国重点实验室陈长鑫教授。该工作受到国家自然科学基金委、科技部、教育部等项目的资助,得到上海交通大学先进电子材料与器件平台(AEMD)和上海交通大学分析测试中心的加工测试支持。

陈长鑫,上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)特聘教授。2007年博士毕业于上海交通大学微电子学与固体电子学专业,毕业后任教于上海交通大学,2012年至2014年在斯坦福大学作博士后。先后获得国家级高层次人才计划、国家级青年高层次人才计划、全国优秀博士学位论文奖、教育部霍英东青年教师基金奖励、美国国家科学基金美国竞争力研究人员奖励、教育部新世纪优秀人才等。研究方向为纳米电子和光电器件及芯片。发表期刊论文100余篇;第一/通讯作者论文发表在Nature Electronics、Nature Materials、Advanced Materials、IEEE Electron Device Letters等期刊上,并被Advanced Materials、Small等七个期刊多次选为“封面论文”;共同作者论文发表在Nature、Nature Photonics等期刊。SCI论文被引7712次,单篇论文SCI他引最高1989次。主持国家自然科学基金委、教育部、科技部的近30项重要科研项目,包括国家级项目15项、省级项目5项。担任Nano-Micro Letters期刊的Associate Editor和Nanomaterials、Materials等多个SCI期刊的Editorial Board Member、国际学术会议大会主席、多个全国性学术会议共同主席等。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41563-025-02314-7

《Nature Materials》期刊Research Briefing文章链接:

https://www.nature.com/articles/s41563-025-02313-8