探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大李秀妍、司梦维副教授及其合作者揭示三势阱氧化铪基铁电材料极化翻转机制

近日,上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)智能感知与生物医学微系统团队李秀妍副教授、半导体器件与宏微集成团队司梦维副教授等联合复旦大学、中国科学技术大学合作者在《Nature Communications》上发表了题为“Unveiling the polarization switching pathway through tetragonal phase as a metastable intermediate state in ferroelectric HfxZr1-xO2 thin film”(以亚稳态四方相为中间态的氧化铪锆铁电薄膜极化翻转路径)的最新研究成果。该研究展示了一种氧化铪基铁电材料的三势阱能量态以及对应的以非极化四方相为中间态的正交相极化翻转路径。

研究背景

氧化铪基铁电材料自2011年发现以来因其良好的CMOS兼容性和尺寸微缩性能在非易失性存储领域展现出巨大的应用前景,受到学术和工业界的广泛关注。目前通常认为氧化铪基铁电材料的铁电极化来自于其铁电正交相,但是其极化翻转的具体路径和中间相目前尚未有定论,这为氧化铪基铁电薄膜极化翻转机制的理解以及矫顽电场等性能的调控带来了很大的挑战。

研究内容

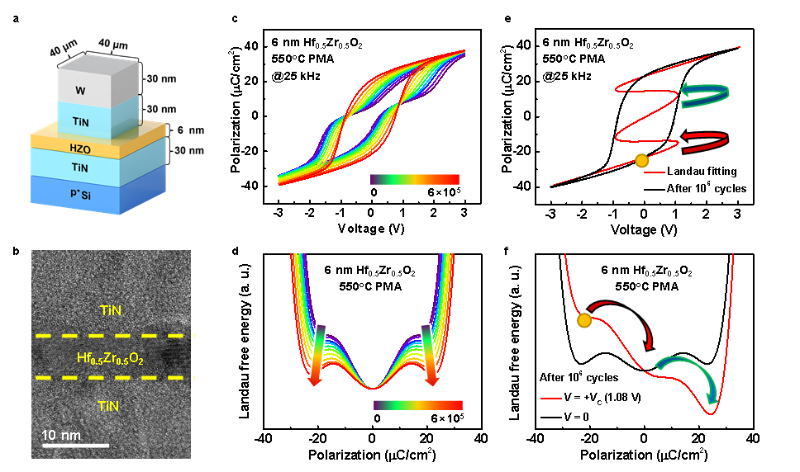

通过使用LGD理论对HZO薄膜循环过程中反铁电-铁电转变的拟合,推测具有三势阱能量体系的铁电状态的存在

本研究首先基于Landau-Ginzburg-Devonshire(LGD)理论对锆掺杂氧化铪(HZO)薄膜极化翻转循环过程中从反铁电转变为铁电特性这一唤醒过程进行分析,预测了HZO薄膜存在一种具有类似反铁电三势阱能量曲线但类似铁电单滞回极化曲线的状态(在此称为三势阱铁电(TFE)状态)。

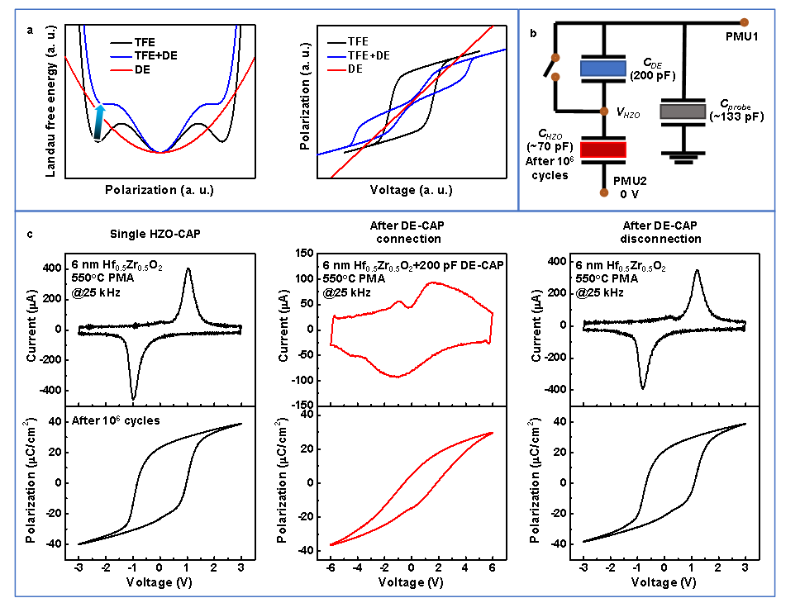

6 nm Hf0.5Zr0.5O2薄膜与顺电电容串联引起的极化翻转I-V曲线峰分裂现象。验证了三势阱铁电状态的存在

为了验证这一猜想,研究团队基于LGD理论提出将顺电电容和三势阱铁电电容串联观察串联电容极化特性是否变回反铁电特性的方法,并通过严谨的实验设计发现当三势阱HZO铁电电容串联顺电电容时,出现了反铁电电学特性,而在顺电电容撤去后恢复为铁电特性,与LGD理论预测一致。这一实验结果验证了三势阱铁电状态的存在,同时将HZO薄膜反铁电和铁电特性建立了本质联系,并可预测二者相似的极化翻转路线。

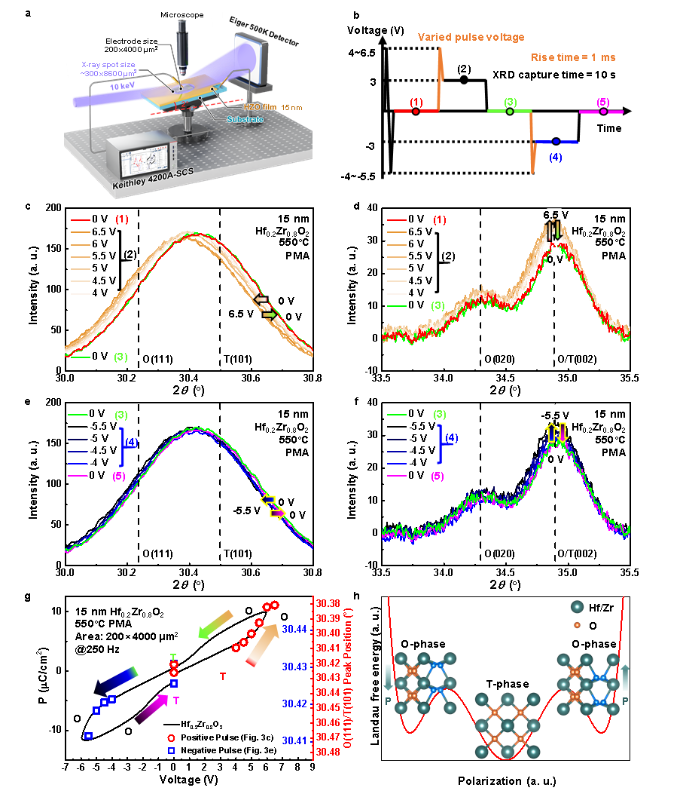

15 nm Hf0.2Zr0.8O2薄膜原位电场GIXRD测试结果。显示了铁电/反铁电HZO薄膜中的极化翻转路径是电场诱导下正交相-四方相-正交相的可逆相变过程

研究团队进一步通过搭建电场原位掠入射X射线衍射(GIXRD)测试,在HZO薄膜中观察到了电场诱导下的正交相-四方相-正交相的可逆相变过程,在此基础上,提出铁电/反铁电HZO薄膜中基于非极化四方相中间态的正交相极化翻转路径。

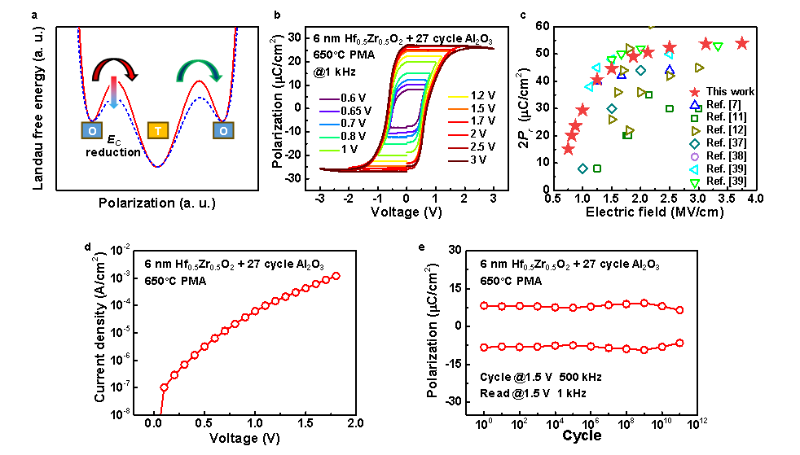

低工作电压(0.65 V)/低矫顽电场(0.6 MV/cm)三势阱铁电HZO薄膜展示

在以上物理机制理解的基础上,研究团队最后提出可以通过降低正交相-四方相相变势垒来降低矫顽电场的优化思路,并通过各项工艺参数的系统调控,实现了矫顽电场低至约0.6 MV/cm,剩余极化强度(2Pr)大于20 uC/cm2时工作电压低于0.65 V的HZO铁电薄膜。这一薄膜同时具有较低的漏电流(<10-5A/cm2)和较高的循环性能(>1011)。

该工作不仅为氧化铪基铁电薄膜的极化翻转机制理解提供了新的实验证据,还为未来高性能铁电器件的设计与优化开辟了新思路。

论文信息

上海交通大学集成电路学院毕业博士陈丹旸为论文第一作者,中国科学技术大学王臻研究员、复旦大学李文武教授、上海交通大学集成电路学院司梦维副教授和李秀妍副教授为共同通讯作者。该研究得到了上海市“科技创创新行动计划”、国家自然科学基金等项目的资助。

李秀妍,上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)长聘副教授,国家级海外高层次人才计划青年项目获得者。2015年从日本东京大学获得博士学位后在美国罗格斯大学从事博士后研究,2018年底加入上海交通大学。长期致力于集成电路铪基高k和铁电材料和器件研究,迄今为止,在Nature Communications、IEDM等领域内知名期刊和会议发表文章50余篇,并承担国家自然科学基金重大研究计划培育项目、面上项目、青年项目、国际学术合作项目、上海市集成电路领域基础研究项目、华为技术合作开发项目等研究课题。

司梦维,上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)长聘教轨副教授,国家级海外高层次人才计划青年项目获得者。2012年毕业于上海交通大学,获电子科学与技术专业学士学位。2018年获普度大学电子与计算机工程专业博士学位。2018年至2021年在普度大学从事博士后研究,2021年加入上海交通大学。主要研究方向包括半导体材料与器件、氧化物半导体、铁电材料与器件等。在国际主流期刊会议发表论文100余篇,包括以第一/通讯作者在Nature Nanotechnology、Nature Electronics、IEDM、VLSI发表论文。作为项目负责人承担国家自然科学基金面上项目、科技部重点研发计划课题、基础研究特区计划等科研项目。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63298-1