探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大强志民团队发文揭示水中硝基酚与生物质燃烧棕碳的自由基化学机制

近日,上海交通大学环境科学与工程学院强志民教授团队与中国科学院化学研究所陈春城研究员团队合作,在环境科学与技术《Environmental Science & Technology》在线发表了题为“Unraveling the Radical Chemistry of Nitrophenols and Biomass-Burning Brown Carbon in Waters”的研究成果。该研究结合瞬态和稳态多光谱分析,阐明了生物质燃烧棕碳和硝基酚类与环境自由基在水相中的反应动力学与转化机制,并通过动力学建模和毒性分析揭示了全球野火所引发的意外影响。论文第一作者为上海交通大学环境科学与工程学院雷宇助理教授,通讯作者为强志民教授和陈春城研究员,第一完成和通讯单位均为上海交通大学。

图1 浙江上虞饮用水水源地—汤浦水库考察

研究简介

当前气候变化背景下全球野火等极端事件频发,导致环境中释放出更多的生物质燃烧棕碳,从而加剧了其中所富含的硝基酚类污染物的暴露风险。在地表水、大气水和市政水系统中,自由基反应是决定这些污染物命运的重要过程。然而人们对其中的反应动力学和机理知之甚少,尤其是硝基酚和真实棕碳与常见的二次自由基(Cl2·−、CO3·−)的反应。此外,这些反应会产生哪些关键副产物、对应产率及其毒性风险也不清楚。

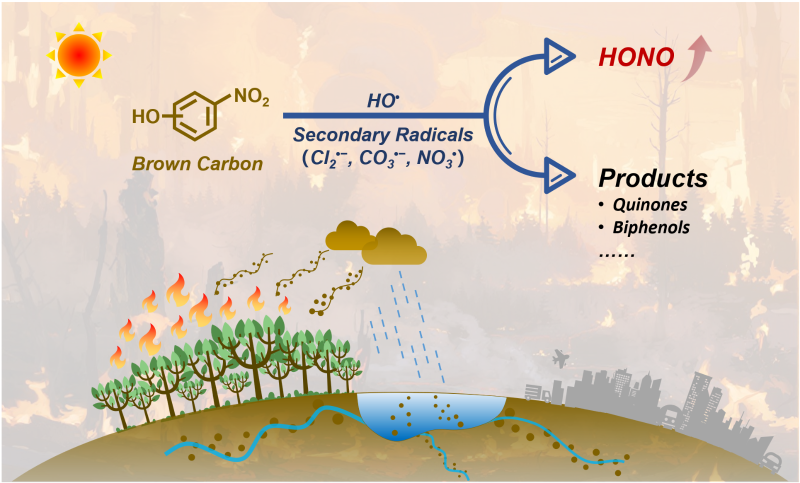

图2 图文摘要

鉴于此,本研究结合瞬态和稳态多光谱分析,测定了硝基酚和生物质燃烧棕碳与HO·及常见环境二次自由基(如Cl2·−、CO3·−、NO3·等)的二级反应速率常数,其中多数为首次报道。实验证实,硝基酚、棕碳与多种自由基反应可生成大量HONO(对流层·OH的重要前体),摩尔产率高达约50%。机制研究表明,硝基酚类可与自由基通过单电子转移或加成-消除机制反应,生成的苯氧自由基(PhO·)是脱硝过程的普遍中间体。动力学建模和毒性分析表明,酸性水体中棕碳和硝基酚的自由基诱导脱硝过程可能是一个此前被忽视的HONO来源,但此类脱硝基过程因同时生成高风险的联苯酚而无法保证脱毒。本研究强调了次级自由基对不同水体中硝基酚和棕碳转化所起的关键作用,揭示了全球野火加剧引发的意外化学影响。

图文导读

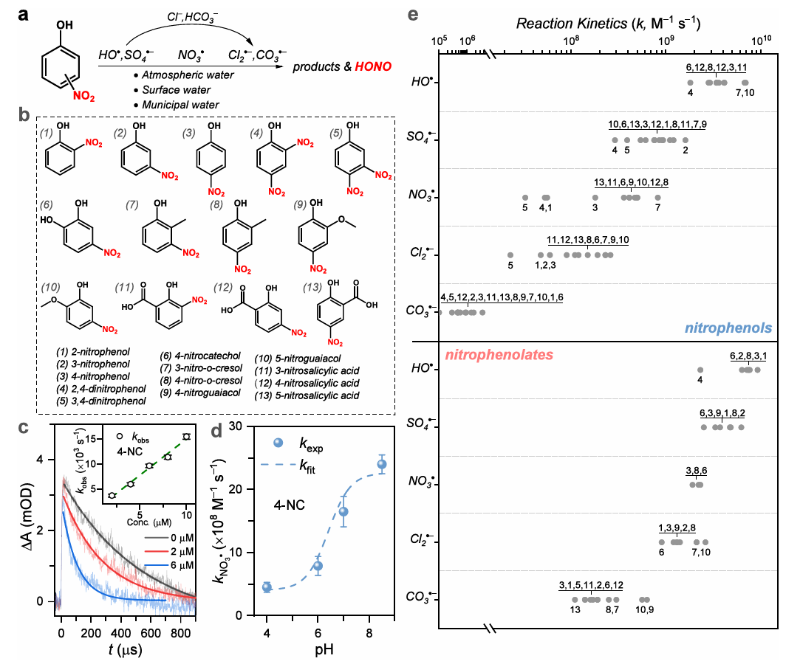

本研究系统测定了13种环境赋存较高的硝基酚类化合物和2类常见生物质(稻草、松木)燃烧棕碳与5种常见自由基的二级反应速率常数(k)。结果表明,硝基酚的k值大约在105 M−1 s−1(CO3·−)到1010 M−1 s−1(HO·)范围内。pH依赖性研究结果表明,对Cl2·−和CO3·−而言,去质子化酚盐(PhO−)的k值比未解离酚(PhOH)高1~3个数量级;而由于HO·的反应活性接近扩散控制,PhO−与PhOH的k值仅差2~3倍。稻草和松木燃烧棕碳与自由基的反应速率常数趋势与硝基酚一致,但这两种棕碳之间的反应活性差异较小。这主要是由于棕碳是复杂混合物(含硝基酚、木质素等),k值反映棕碳整体的平均活性,弱化了单一组分的高反应性差异。

图3 硝基酚类与自由基的反应速率常数测定

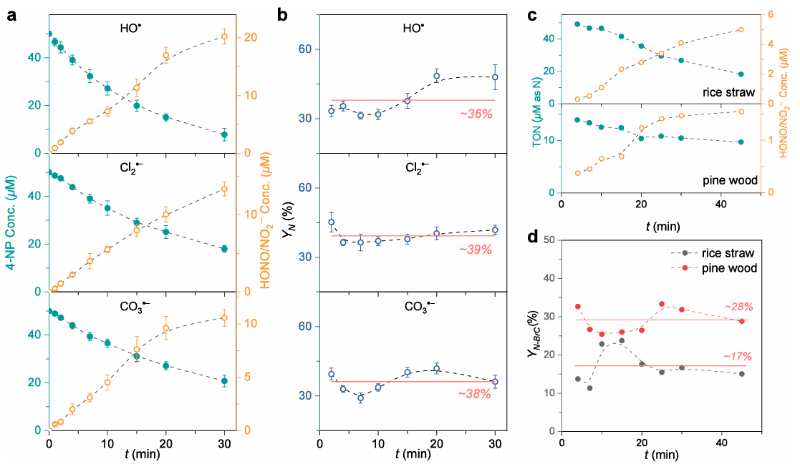

研究发现硝基酚和棕碳的自由基氧化反应可产生大量HONO,而后者是对流层中HO·的重要来源(通过HONO光解)。以4-硝基酚为例,其与HO·、Cl2·−和CO3·−反应产生HONO/NO2−的摩尔产率为30%~50%,而棕碳与自由基反应产生的HONO/NO2−的摩尔产率也可达17~28%(以N计)。

图4 硝基酚、生物质燃烧棕碳与自由基反应过程中HONO的生成

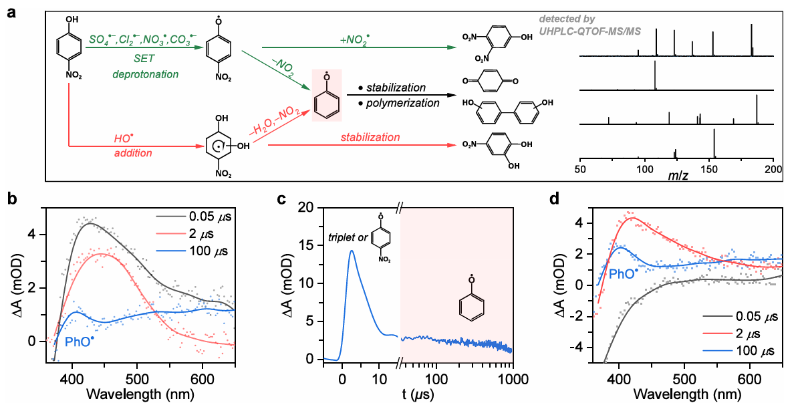

进一步将瞬态光谱与稳态质谱相结合探究硝基酚与自由基的反应机理。我们在ns~ms时间尺度上先后识别了激发态、硝基酚氧自由基(O2N−PhO·)、酚氧自由基(PhO·)等多重瞬态中间体,并与稳态产物取得了很好的对应。结果揭示了2种脱硝基机制,包括单电子转移(SO4·−、Cl2·−、CO3·−等单电子氧化剂)和加成−消除(HO·)。然而,尽管-NO2毒性基团被脱除,但反应过程中普遍存在的PhO·中间体可通过二聚反应生成联苯酚或稳定化为苯醌,其毒性比母体分子(即硝基酚)更高。

图5 基于时间分辨的活性中间体识别与反应机制解析

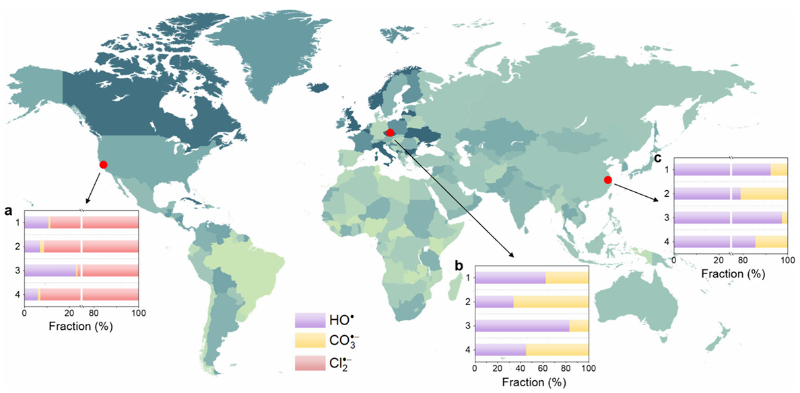

基于本文测定的动力学数据和文献报道的全球不同水体中的自由基浓度,利用动力学模型评估了不同水体中自由基对硝基酚/棕碳转化的贡献。沿海海水(旧金山湾):Cl2·−贡献达60%(因高Cl⁻浓度);淡水湖泊(瑞士Greifensee湖):CO3·−贡献超50%(因地表水中较高的无机碳);市政污水出水(UV/H2O2工艺,中国江苏):HO·(40%)与CO3·−(35%)共同主导。

图6 世界各地水体中不同自由基对硝基酚与棕碳转化的相对贡献

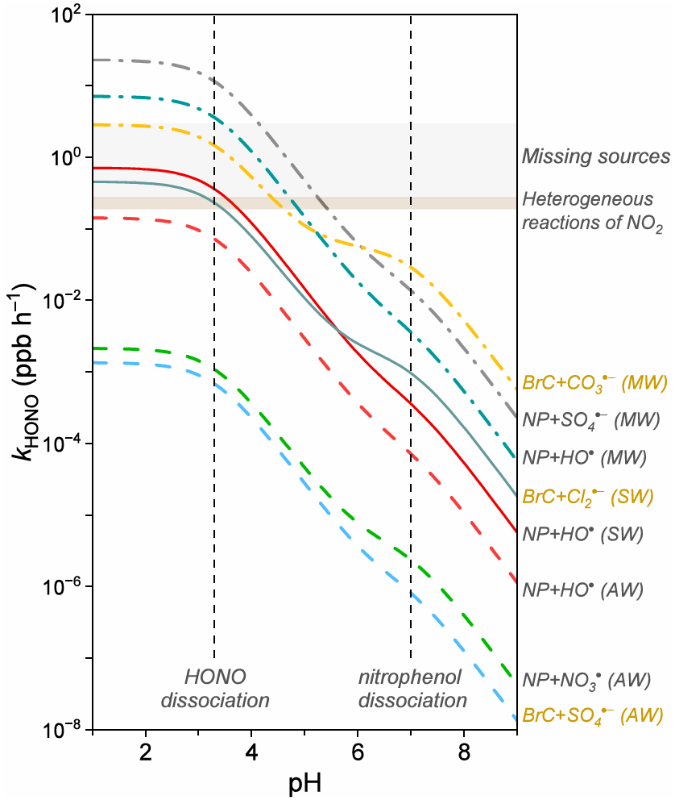

最后,基于本文获取的基础动力学常数和HONO摩尔产率,评估了硝基酚/棕碳的自由基转化对HONO生成的贡献。结果表明,酸性水体(pH < 5)中硝基酚/棕碳的自由基转化生成HONO的速率可达0.7 ppb h−1(以HO·为例)。与外场观测数据相比,在特定条件下可解释部分“缺失的HONO来源”。

图7 硝基酚/棕碳自由基转化过程中的HONO生成速率

作者简介

雷宇,上海交通大学助理教授,2022年博士毕业于中山大学,2022~2024年在中国科学院化学研究所开展博士后研究。主要从事瞬态光谱技术在水质安全保障、环境活性物种分析等领域应用的工作,已在Environ. Sci. Technol.等环境领域顶尖及主流期刊发表SCI论文50余篇,多项工作入选ESI热点论文、高被引论文、ES&T Best Paper等。主持“博新计划”、国自然青年基金、上海市面上基金等项目;获中山大学优秀博士学位论文、奥加诺(水质与水环境)特等奖;任国际水协会中国青年委员会委员、Chinese Chemical Letters青年编委等。

强志民,上海交通大学环境科学与工程学院特聘教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,国家百千万人才工程入选者,美国注册工程师(P.E.)。曾任环境水质学国家重点实验室主任、中国科学院饮用水科学与技术重点实验室主任等,兼任教育部高校环境科学与工程类专业指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理事、中国环境科学学会水处理与回用专业委员会常务委员、中华环保联合会水环境治理专业委员会委员等。长期从事水深度处理、消毒及输配研究,主持国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家水专项、国际合作等40余个科研项目,发表SCI论文260余篇(H-index 65)及中文核心期刊论文120余篇,连续入选Elsevier中国高被引学者,获授权发明专利20余项,在水中新污染物控制、紫外/臭氧消毒与高级氧化、管网水质保障等方面取得系列创新成果,多项成果获规模化工程应用。