探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大戚亚冰和合肥工业大学童国庆、蒋阳以及日本OIST Luis K. Ono等最新Joule发文

近年来,钙钛矿太阳能电池因其光电转换效率高、能级结构可调控、制备工艺简单以及生产成本低等特点,受到学术及产业界的广泛关注,被认为是下一代光伏技术的理想材料。随着光电转换效率的持续提升,钙钛矿太阳能电池组件正逐步实现从实验室研究向产业化应用的转变。目前,实验室小面积钙钛矿太阳能电池和模组的效率已分别突破27%和23%;产业化电池组件的尺寸也从最初的30×30 cm2发展至0.6×1.2 m2,生产规模由兆瓦(MW)级迈向百兆瓦甚至吉瓦(GW)级。尽管钙钛矿电池组件效率在不断提升,产业化进程快速推进,但要实现效率超过20%的商业化产品目标,仍面临诸多挑战。

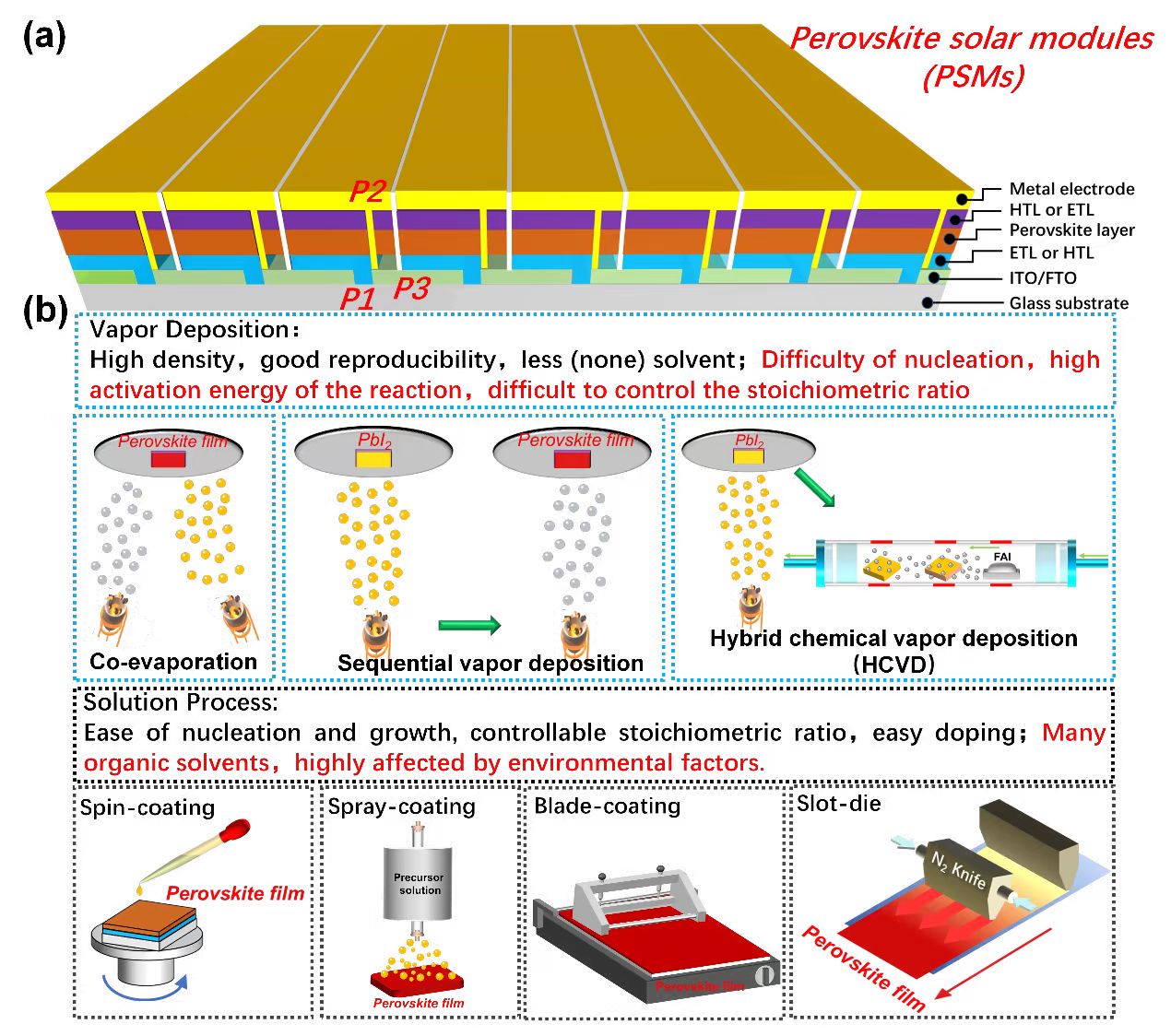

目前,实验室级钙钛矿电池模组(包括单结与叠层结构)主要采用旋涂工艺制备。该方法具有组分可精确调控、易成核生长、薄膜均匀性好等优点,并能进行多种掺杂与界面修饰。此外,由于实验室级钙钛矿电池模组面积较小(≤100 cm2),可在手套箱或干燥箱等设备中完成制备及测试,受外界环境影响较小。而在商业化生产中,为满足大面积(≥900 cm2)连续化制备的需求,通常采用狭缝涂布、磁控溅射等适用于大规模生产环境的连续镀膜技术制备钙钛矿及功能层(电子/空穴传输层)薄膜。尽管上述技术具备可规模化、连续制备等特点,但在薄膜均匀性及成核结晶过程可控性方面仍面临较大挑战,且易受外界环境因素影响。此外,实验室中常用的薄膜生长调控方法及表/界面钝化处理等技术,因工艺复杂、操作精细,难以直接应用于大规模商业化制备工艺中。

近日,上海交通大学戚亚冰教授与合肥工业大学童国庆教授、蒋阳教授以及日本冲绳科学技术大学院大学Luis K. Ono博士等人在Joule期刊发表题为“Perovskite solar modules with high efficiency exceeding 20%: from laboratory to industrial community”的综述,从钙钛矿电池组件结构设计、薄膜制备工艺、实验室级电池模组研究、商业化电池组件技术探索、钙钛矿/钙钛矿叠层以及钙钛矿/晶硅叠层电池模组技术发展等多个维度,系统总结了效率超过20%的钙钛矿太阳能电池组件的最新研究进展。此外,研究团队还对钙钛矿电池组件的未来产业化技术方向发展进行了深入展望,重点探讨了工艺可控性、电池组件稳定性及制造成本等关键问题。

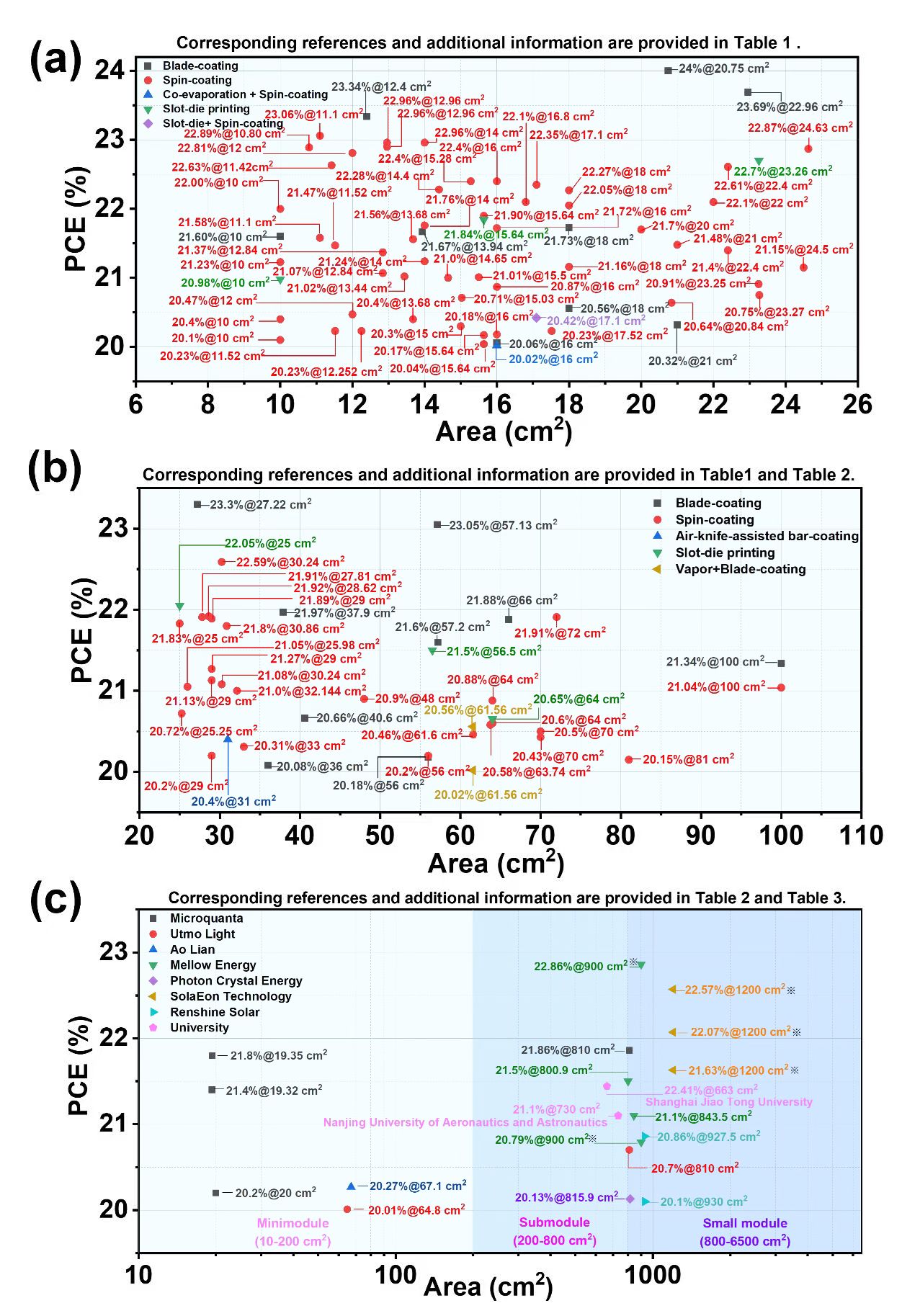

图1. 效率超过20%的单结钙钛矿太阳能电池组件的效率-组件面积关系图:(a)面积小于25 cm2的实验室级电池组件,(b)面积为25~100 cm2的实验室级电池组件,(c)产业化规模的钙钛矿电池组件。

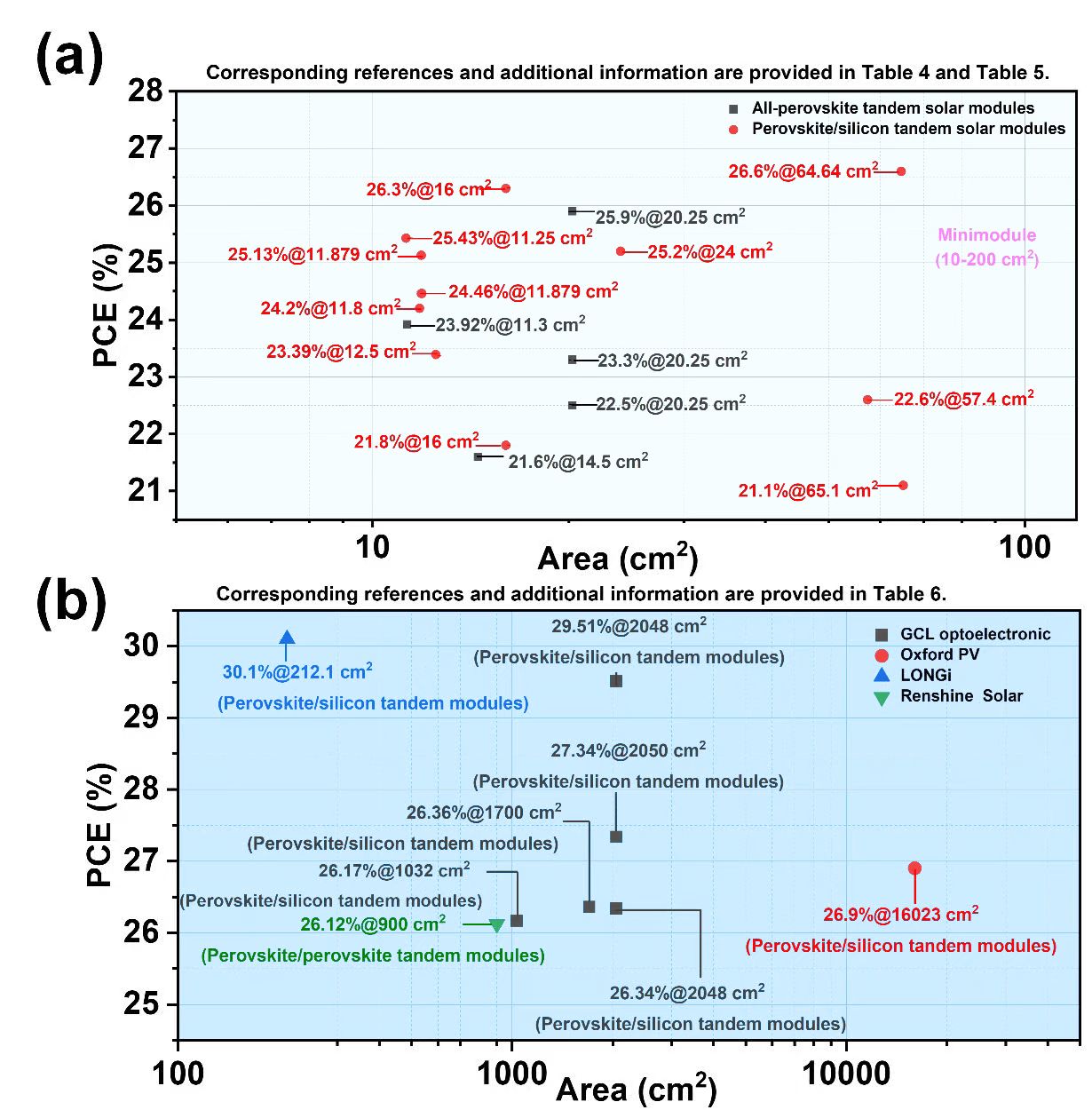

图2. 效率超过20%的钙钛矿叠层太阳能电池组件的效率-组件面积关系图:(a)实验室级钙钛矿叠层电池组件,(b)产业化规模的钙钛矿叠层电池组件。

图3. (a)大面积钙钛矿太阳能电池组件结构示意图及(b)常见的钙钛矿薄膜制备工艺对比图。

上述工作得到了国家自然科学基金、安徽省重点研发计划、安徽省自然科学基金等项目的资助,同时也得到了上海交通大学溥渊未来技术学院和张江高等研究院的大力支持。

Perovskite solar modules with high efficiency exceeding 20%: from laboratory to industrial community

Xuean Liu, Jiahao Zhang, Baochang Wang, Guoqing Tong*, Jingting Yang, Yuxin Shi, Zicong Chen, Luis K. Ono*, Yang Jiang*, and Yabing Qi*

论文链接:https://authors.elsevier.com/a/1lXID925JEVO27