探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

暗物质宇宙的星系印记

上海交大研究团队基于DESI数据揭示卫星星系暗端数目分布关键特征

在浩瀚的宇宙中,没有星系是真正的“孤独者”。就像银河系周围环绕着数十个卫星星系一样,每个大质量星系都是一个“家族”的核心,被众多小质量的卫星星系所围绕。近日,基于国际暗能量光谱巡天(DESI) 的高精度数据,我们在《天体物理杂志》上发表了质量跨越5个多数量级的卫星星系“人口普查”——卫星星系的恒星质量函数或光度函数测量。我们所探测的最小的卫星星系恒星质量约为10的5.5次方倍太阳质量。这项研究为验证冷暗物质模型提供了关键观测证据。论文通讯作者为上海交通大学物理与天文学院天文系的王文婷,杨小虎及景益鹏老师。

卫星星系的宇宙漂流记

就像冰山90%的体积藏在水下,星系的外围潜藏包裹着一团巨大的暗物质晕(详见往期科普:银河系内潜伏着多少暗物质?)。

暗物质晕的形成可以追溯到宇宙早期的密度涨落。我们早期宇宙的物质分布极度均匀,仅有百万分之一的密度波动(比沙滩上的波纹还要微弱)——这些“宇宙涟漪”在暗物质引力作用下不断放大,形成宇宙中的暗物质晕等结构。气体则在暗物质晕中冷却塌缩,进而形成星系。

一般认为,较大的暗晕中心的星系也较大,在较小的暗晕中心的星系也更小。小质量的暗晕会落入更大质量的暗晕中(并合),形成所谓的子晕,而它们中心较小质量的星系在并合后,形成了在这个更大的暗晕中围绕着大质量中央星系运动的所谓卫星星系。

卫星星系解密暗物质模型

相比于所在暗晕的中央星系,卫星星系的质量更小。而我们工作中测量的所谓“卫星星系恒星质量函数或光度函数”指的是:平均来说,某类中央星系周边存在的不同恒星质量或光度的卫星星系的数目。这有什么意义呢?

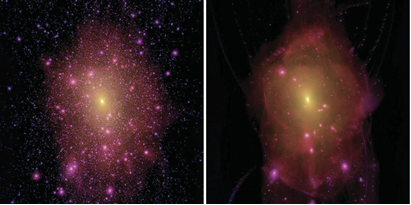

图1所展示的是数值模拟预言的冷暗物质及温暗物质宇宙中的一个暗晕系统,我们可以看到:不同的暗物质模型预言了不同数目的小质量子暗物质晕的存在,而我们也提到了,这些小的子晕中存在着小的卫星星系。因此冷暗物质宇宙中存在更多小质量的子暗物质晕及卫星星系。如果我们能搞清楚宇宙中这些小质量卫星星系的数目,便能够区分冷暗物质及温暗物质模型。

图1.数值模拟预言的冷暗物质(左图)及温暗物质(右图)宇宙中的一个暗物质晕(Loveall et al., 2014),颜色对应暗物质的密度分布。冷暗物质宇宙中存在着更多小质量的子暗物质晕(图片较外围的团块状及点状物质分布)。

近场宇宙学——迷失的卫星星系

早在二三十年前,基于银河系周边卫星星系的观测,所谓的“迷失的卫星星系”问题被提出,即银河系周边所观测到的卫星星系数目要远小于冷暗物质数值模拟给出的子暗物质晕的数目。那么这是否说明冷暗物质模型不再成立呢?

答案是不确定的: 一方面,随着天文观测的发展,人们发现了众多过去未被发现的银河系周边的暗弱卫星星系,缩小了观测与理论的差异;另一方面,理论预言很多极小质量的暗晕其实是空的,即它们的中心不存在卫星星系。

走出银河系——河外中央及卫星星系系统

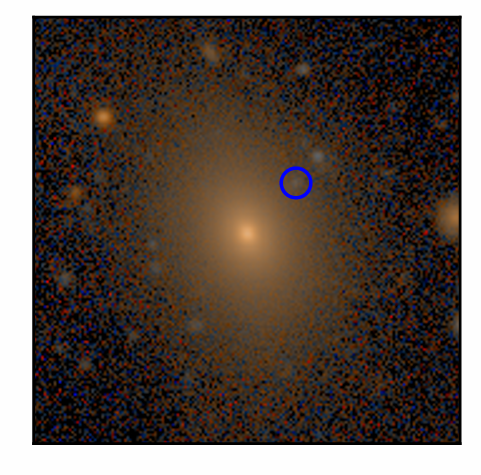

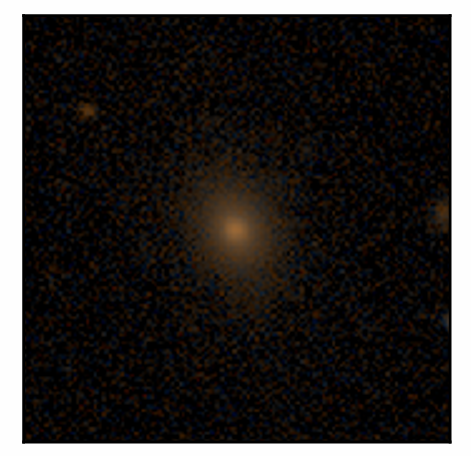

银河系仅代表一个特例。我们迫切地想知道更遥远的其他星系系统中的卫星星系的观测事实和冷暗物质模型理论预言是否符合。但在实际观测上,对遥远暗弱卫星星系的观测存在一定的困难。首先,暗弱的卫星星系能否被观测到取决于天文巡天的深度,我们需要尽可能深的巡天来研究遥远的极暗卫星星系。图2展示了在三个不同深度的巡天中的同一个椭圆星系。在中图和右图两个更浅的巡天中,星系周围几乎是一片黑暗,而在左图中,不仅中央星系显得更大更延展,其周围还有多个更暗弱的卫星星系。

图2.在三个不同深度巡天中的同一个椭圆星系看起来很不一样!从左到右对应日本8米昴星团望远镜的Hyper Suprime-Cam (HSC)巡天,DESI Legacy图像巡天及斯隆数字化巡天(SDSS)。

其次,暗弱的卫星星系往往缺乏光谱红移距离测量,因此无法获得他们的本征光度。这不难理解,因为我们看上去更暗的卫星星系,实际上可能很亮,它们看起来更暗因为距离更远。图2中所展示的星系仅有中央的大质量椭圆星系存在光谱观测,周边更暗弱的天体仅在图像上被探测到(即仅存在测光观测),没有后续光谱观测来给出准确距离。

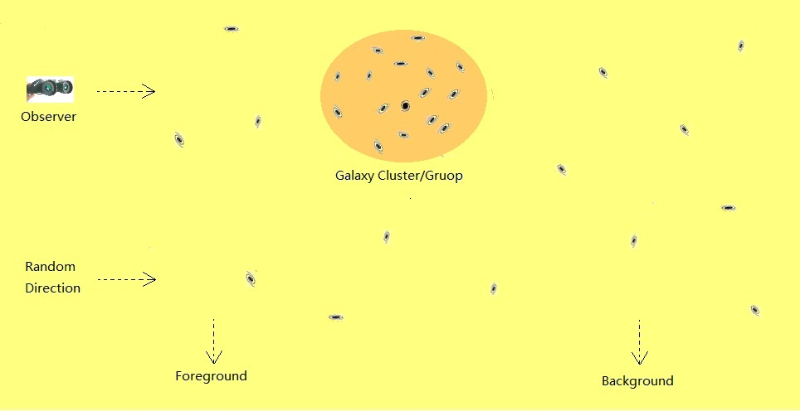

我们如何克服上述限制,来达到对这些暗弱卫星星系本征性质的研究呢?如图3所示,左边的双筒望远镜表示观测者——观测由图中橙色圈状区域所表示的星系团。图中的螺旋图标代表一个个星系,在橙色区域外黄色区域的星系为和这个星系团不相关的星系。沿着视线方向,我们既看到了真正属于这个星系团的卫星星系,也看到了在视线方向前景和背景不相关的其他星系,但由于我们不知道这些星系的真实距离,无法准确得知哪些星系是这个星系团的卫星星系,哪些星系是前景和背景。

图3. 通过统计扣除背景的方式来获取在光谱中央星系周围,仅存在测光观测的小质量暗弱卫星星系本征性质分布的方法示意图。

图中唯一有光谱距离观测的星系是位于星系团中心较亮的中央星系,这给了我们足够的信息。我们首先假设这个方向所有观测到的星系都和该中央星系在同一距离处,从而得到其他星系的本征光度,并结合颜色得到这些星系的恒星质量,最后得到它们的恒星质量函数和光度函数——这个步骤将对非常多个星系团或星系群系统重复进行,并最终将计数叠加和平均。但这显然还不正确,为了进一步修正前景和背景的影响,我们换另一个随机的方向观测,这个方向上不存在星系团,所以这个方向上星系的计数可被认为是对前景和背景污染的一个估计,我们同样多次重复对这类随机观测方向的计数,叠加并平均,最终把随机方向上的平均计数从之前在星系团方向的平均计数中扣除,最终得到正确的卫星星系的恒星质量函数和光度函数。

以上便是我们的研究方法和背景,回到我们最近发表的文章:简单来说,我们将上述方法应用到了目前DESI第一年的亮星系巡天的光谱中央星系周围,测量了它们周边更暗弱的小质量卫星星系的恒星质量及光度函数,我们发现卫星星系在暗端的数目持续增加(也就是文献中常常提到的光度函数暗端斜率的变陡),这与冷暗物质模拟的预言符合。

卫星星系的故事还在继续

关于卫星星系的研究仅仅是它们在暗端的数目就完了么?当然不是!宇宙的复杂性及未解之谜远比想象中精彩!

举例来说,针对我们的邻居——仙女座大星云(M31)的卫星星系,人们发现大量的卫星星系存在共面的现象(即存在卫星星系盘),而这点并没有被标准宇宙学所预言,于是便再次诞生了所谓对目前标准宇宙学理论构成挑战的说法——虽然实际上,由于缺少完整的三维速度信息(如M31的卫星星系缺乏切向速度的测量),无法直接证明这些卫星星系的轨道平面是否真正共面。

此外,关于如何使用卫星星系的速度和空间分布来限制宿主暗物质晕的总质量、探测暗物质晕的蛮荒边界(详见往期科普:韩家信团队:银河系的蛮荒边界);卫星星系的恒星形成及气体储备是如何受到宿主暗物质晕的致密环境影响的;卫星星系的空间各向异性分布等等——这些都是近十多年来相关方向的热点研究话题——同时,争议也非常多。

最后,卫星星系在宿主暗物质晕的潮汐作用下被撕扯,形成带状的星流结构,这也是非常有意思的研究领域(详见往期科普:从微光星辰到星系宏图:通过晕星揭秘银河系的演化集成之旅)。星流的形态和速度弥散也可作为区分不同暗物质模型的探针——这些我们或许会在未来的公众号文章中进一步介绍。

论文链接:https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025arXiv250303317W/abstract