探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大史志文课题组在原位封装高质量石墨烯纳米带中实现量子输运

近日,上海交通大学史志文教授课题组在纳米科学权威期刊《Nano Letters》上发表题为“Coulomb Blockade and Possible Luttinger Liquid Behaviors in Encapsulated High-Mobility Graphene Nanoribbons”的最新研究论文,报道了关于六方氮化硼(hBN)原位封装石墨烯纳米带(GNRs)的室温高性能场效应晶体管特性和低温本征量子输运现象。

石墨烯纳米带具有独特的电子结构、可调带隙和自旋电子学特性,成为凝聚态物理和纳米电子学的研究热点。更引人注目的是,石墨烯纳米带的一维结构特征可带来丰富的量子输运现象,如量子电导、库仑阻塞和拉廷格液体行为,为探索强关联物理提供了理想平台。然而,传统方法制备的石墨烯纳米带通常受到外界环境干扰,导致载流子散射加剧,器件难以展现本征量子特性。

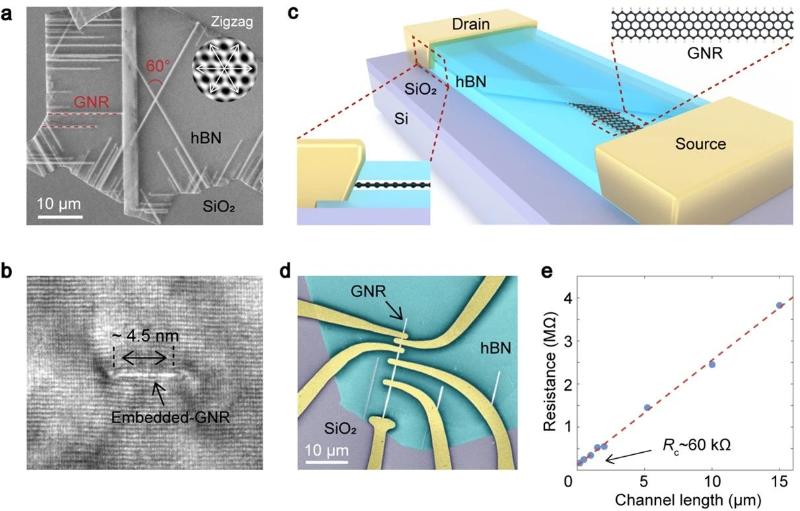

图1. 六方氮化硼原位封装的石墨烯纳米带及其边缘接触器件

近年来,六方氮化硼范德华封装技术被证明是保护低维材料、提升其电学性能的有效途径。特别是新近发展的原位封装生长技术,可直接在氮化硼层间中生长石墨烯纳米带,从根本上避免任何外界因素干扰,开辟了制备高质量纳米带器件新途径。

在此基础上,上海交通大学史志文教授课题组通过优化器件制备工艺,制备了高性能原位封装石墨烯纳米带器件,并系统研究了该器件的室温场效应晶体管特性和低温量子输运性质。主要亮点如下:

1、材料与工艺突破

采用改进的单步金属蒸发工艺,减少接触电阻和界面污染。六方氮化硼封装有效抑制缺陷和声子散射,载流子平均自由程在低温下可达3.7μm。

2、高性能晶体管器件

通过六方氮化硼原位封装和优化的边缘接触技术,制备的石墨烯纳米带场效应晶体管在室温下表现出优异性能:迁移率高达5000cm²V⁻¹s⁻¹,开关比达10⁶,亚阈值摆幅低至约70mV/dec。短沟道器件的饱和电流接近10μA,电流密度约1750-2750μA/μm。

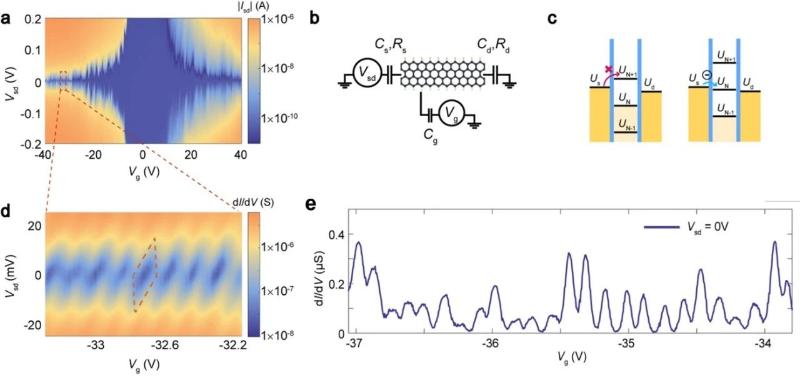

3、低温量子输运

在低温下,器件电输运呈现周期电导峰和规则的库仑阻塞菱形结构,表明纳米带作为一个量子点,其中具有较强的电子-电子排斥作用。在调控栅极的过程中,每出现一个电导峰意味着该器件被注入或移走了一个电子,该器件可看做单电子输运晶体管。此外,在该一维材料中实验观测到幂律依赖和普适标度行为,证实了纳米带的拉廷格液体行为特征,其格液体液体参数g在0.1~0.3范围内栅极可调,为强关联一维系统研究提供了新平台。

图2. 原位封装石墨烯纳米带器件在液氦低温下的单电子库仑阻塞输运现象

本研究通过原位封装材料体系和创新的器件设计,实现了兼具高性能晶体管功能和一维强关联量子系统的石墨烯纳米带器件。这一成果不仅验证了石墨烯纳米带可用于构建高性能电子器件,还为研究一维量子输运和关联物理提供了理想材料体系。未来,通过进一步优化封装技术和接触界面,有望在量子计算和低功耗电子器件中发挥更大潜力。

相关论文发表在Nano Letters上,上海交通大学史志文教授为通讯作者,上海交通大学博士研究生沈沛约和吕博赛为文章的共同第一作者。论文合作者包括上海交通大学王国华博士、钱冬教授、梁齐教授、日本国立材料研究所Kenji Watanabe和Takashi Taniguchi教授、中国科学院物理所杨威研究员和张广宇研究员。论文的作者还包括上海交通大学博士研究生吴正瀚、王立果、张智淳、周先亮、娄硕、陈佳俊、马赛群、谢宇烽、陈一、徐琨淇。本工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助,对此深表感谢。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.4c06064