探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大叶天南、陈接胜团队发文:有序单原子位点级联催化

上海交通大学变革性分子前沿科学中心叶天南副教授及化学化工学院陈接胜教授团队,近期在期刊Nature Catalysis上发表题为“Ordered single active sites for cascade hydrogenation and hydroformylation reactions”的最新研究成果。该研究通过反应性金属-载体相互作用,成功构建了系列镁基单原子金属间化合物Mg29TM4(TM= Pd、Rh、Ir和Pt)纳米催化剂体系。利用Mg原子特有的配体效应,实现了过渡金属位点的双重精准调控,首次实现苯乙炔加氢-甲酰化的一步级联反应。该策略突破了传统催化剂中孤立位点与合金位点在结构与性能上的局限,为设计具有精准活性位点的多功能催化剂提供新范式。

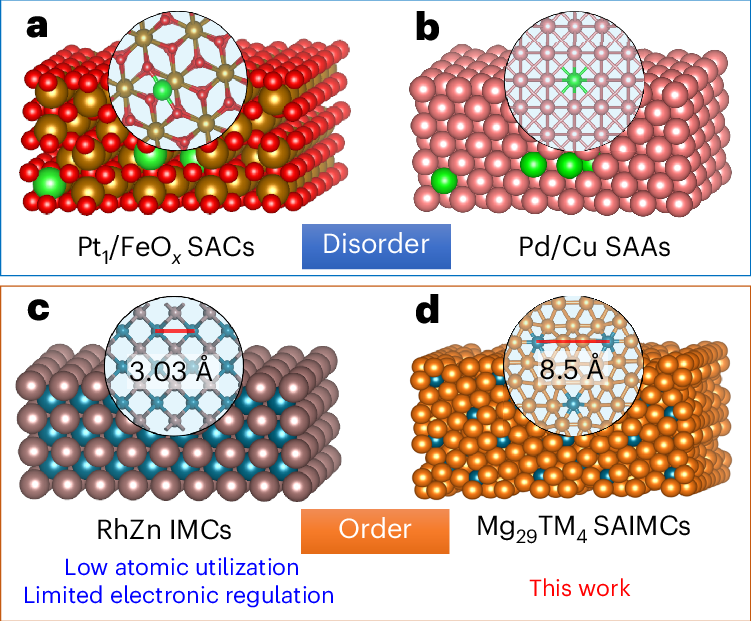

单原子催化剂(SACs)因其独特的原子级分散结构和接近100%的金属利用率,在催化领域受到广泛关注。然而,SACs在实际应用中仍面临两大瓶颈(图1a-b):(1)活性位点无序性:金属原子在载体表面呈随机分布状态,难以实现配位环境的周期性与均一化;(2)电子结构局限性:活性金属原子常与高电负性p区元素(如O、N等)成键,导致活性中心呈现电正性特征,阻碍富电子活性位点的构建。

金属间化合物(IMCs)因其长程有序的原子排列特性,为解决上述问题提供了新思路:(1)结构优势:可构建具有高度周期性和均一性的活性位点,为反应机理研究提供理想模型体系;(2)调控潜力:通过多金属活性位的几何构型与电子结构的精确调控,有望突破传统SACs的限制。然而,现有IMCs催化剂仍面临贵金属利用率低(图1c),如Pt3Co等典型IMCs中,其贵金属占比过高,原子间距难以最大化;同时,当前体系多由贵金属与后过渡金属(如Cu)或p区金属(如Sn)组成,元素间电负性差异过小,导致对贵金属的电子修饰效果有限。

图1 原子级分散催化剂从无序到有序的发展过程

针对上述挑战,上海交通大学变革性分子前沿科学中心叶天南和陈接胜团队,创新性地采用镁(Mg)作为载体,通过反应性金属-载体相互作用策略,成功制备了15种二元及多元镁基金属间化合物Mg29TM4(TM = Pd、Rh、Ir和Pt)纳米催化剂。几何结构上,得益于Mg的位点隔离效应(图1d),贵金属(TM)原子在IMCs晶格中呈现均匀分布,形成长程有序的单原子结构;电子结构上,利用Mg的低电负性特性(χ = 1.31),电子从Mg向TM位点转移,成功构建带强负电荷的金属单原子活性中心。在乙炔加氢反应中,Mg29Pd4表现出超低活化能,能够高选择性地将乙炔加氢生成乙烯。而Mg29Rh4实现苯乙烯氢甲酰化的超高区域选择性,室温下支链醛与直链醛摩尔比(B/L)突破200。不仅如此,通过构建Mg29Pd1.3Rh2.7三元催化剂,利用Pd/Rh双活性位点的协同效应,首次实现苯乙炔加氢-甲酰化的级联反应。

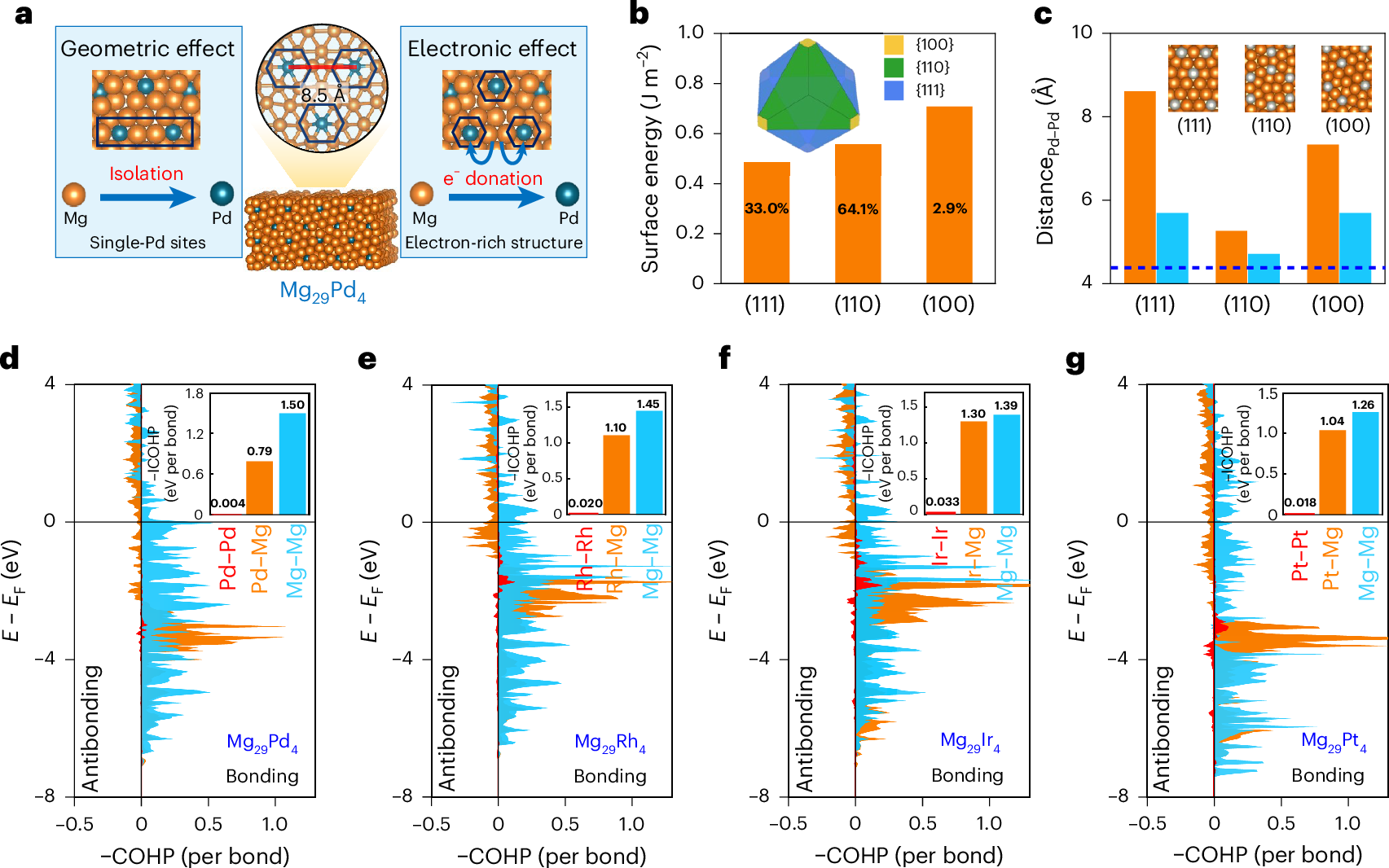

图2 (a-c)Mg29Pd4结构分析,低指数面的表面能以及Pd金属原子间距;(d-g)Mg29TM4(TM = Pd、Rh、Ir和Pt)的COHP计算结果。

通过对Mg29TM4晶体结构的表征和晶体轨道哈密顿布居数(COHP)计算分析,作者发现该体系具有以下独特性质:在几何结构上,TM活性位点被Mg原子周期性隔离,形成高度有序的空间排列;在电子结构上,TM位点之间几乎不存在电子耦合作用。这种在几何构型和电子结构双重维度上实现活性位点完全孤立的特性,与传统金属间化合物(通常忽略活性位点间的电子相互作用)存在本质区别。作者将其命名为“单原子金属间化合物”(Single-Atom Intermetallic Compounds, SAIMCs)。

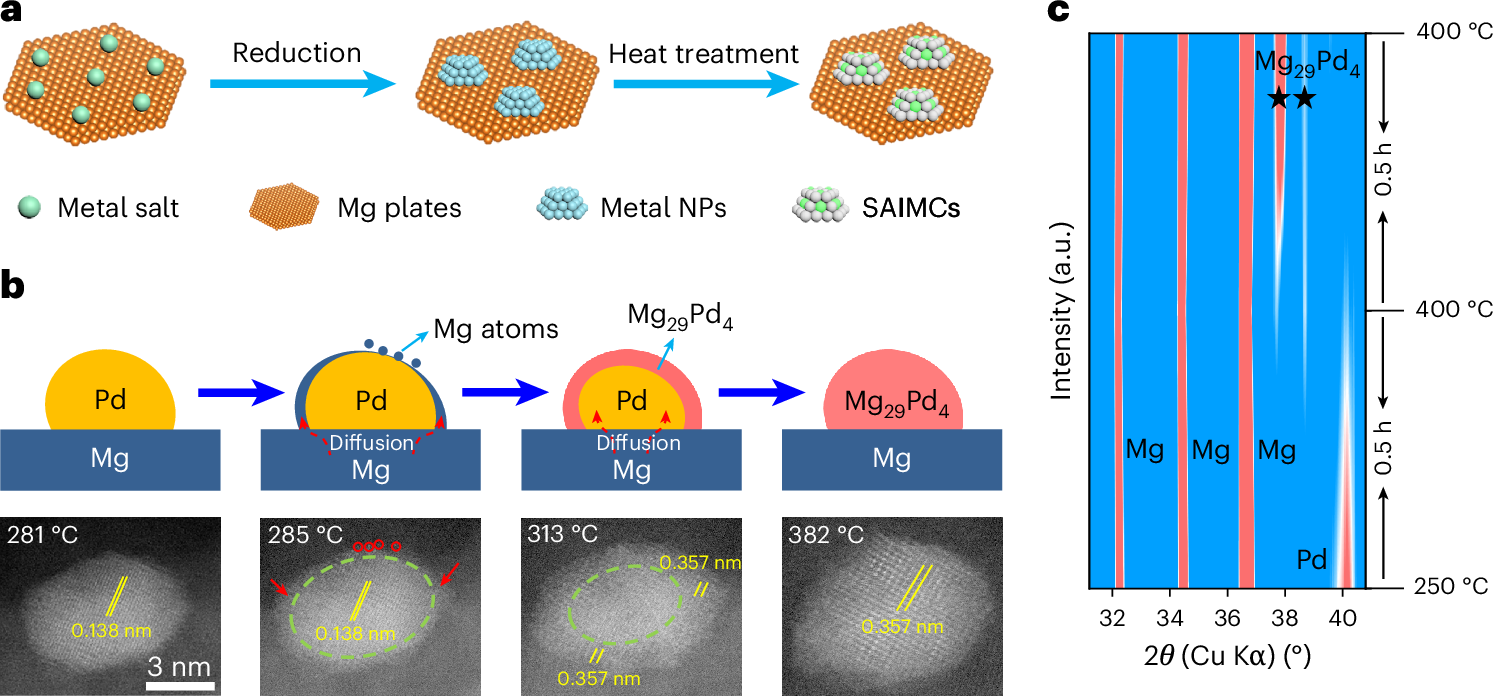

图3 Mg29Pd4 SAIMCs形成过程表征

通过原位透射电子显微镜(In-situ TEM)实时监测Mg29Pd4 SAIMCs的形成过程,成功揭示了其演变机制。实验结果表明,Mg29Pd4的形成遵循以下三个阶段的演化路径:(1)表面迁移阶段:载体中的Mg原子通过表面扩散作用向Pd纳米颗粒表面迁移;(2)界面反应阶段:迁移的Mg原子与Pd发生固相界面反应,初步形成Mg29Pd4相;(3)体相转化阶段:随着温度升高,Mg原子向颗粒内部扩散,最终实现Pd纳米颗粒向Mg29Pd4的完全相变。X射线衍射(XRD)表征结果进一步证实,在加热过程中,Pd的特征衍射峰与Mg29Pd4的特征峰呈明显的此消彼长关系,为上述相变过程提供了证据。

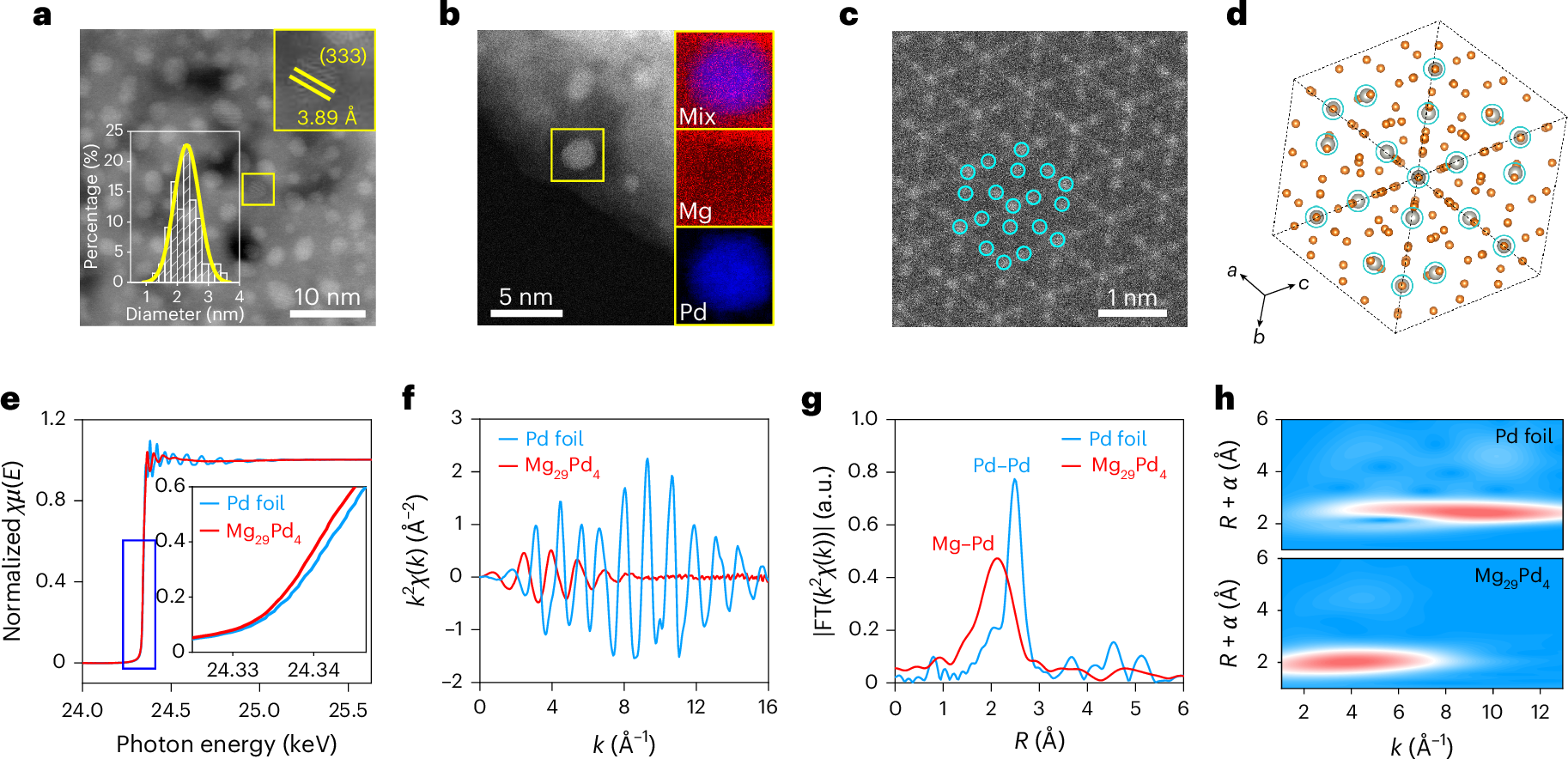

图4 Mg29Pd4 SAIMCs的结构表征

球差校正扫描透射电子显微镜(AC-STEM)结果证实了Mg29Pd4 SAIMCs的成功制备。X射线吸收精细结构谱(XAFS)分析表明,Mg29Pd4中Pd的K边位置相较于金属Pd发生明显负移,证实Pd位点呈现显著的负电荷特征;扩展边X射线吸收精细结构谱(EXAFS)结果显示Mg29Pd4不存在Pd-Pd键,排除了Pd金属团簇的存在。以上几何与电子结构特征与图2的理论预测高度吻合,证实带负电的有序单原子结构的成功构筑。

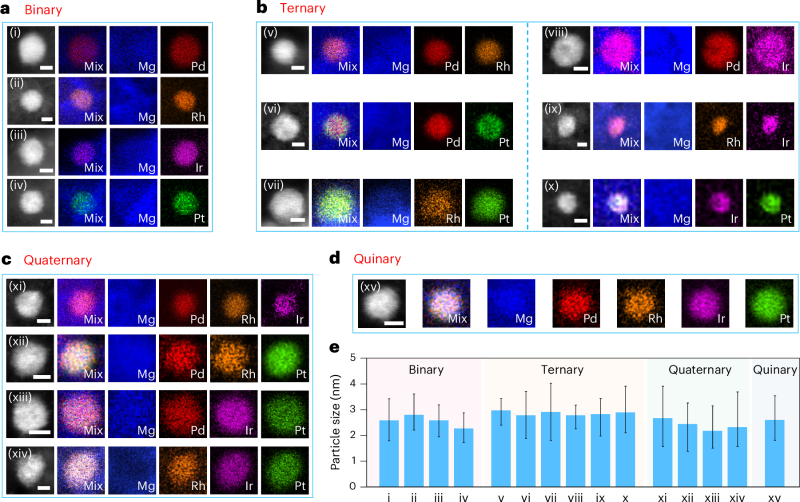

图5 Mg29TM4材料拓展与粒径分布统计

采用相同的反应性金属-载体相互作用策略,作者成功制备了15种具有Mg29TM4相结构的二元及多元镁基金属间化合物纳米粒子,证明了制备策略的普适性。

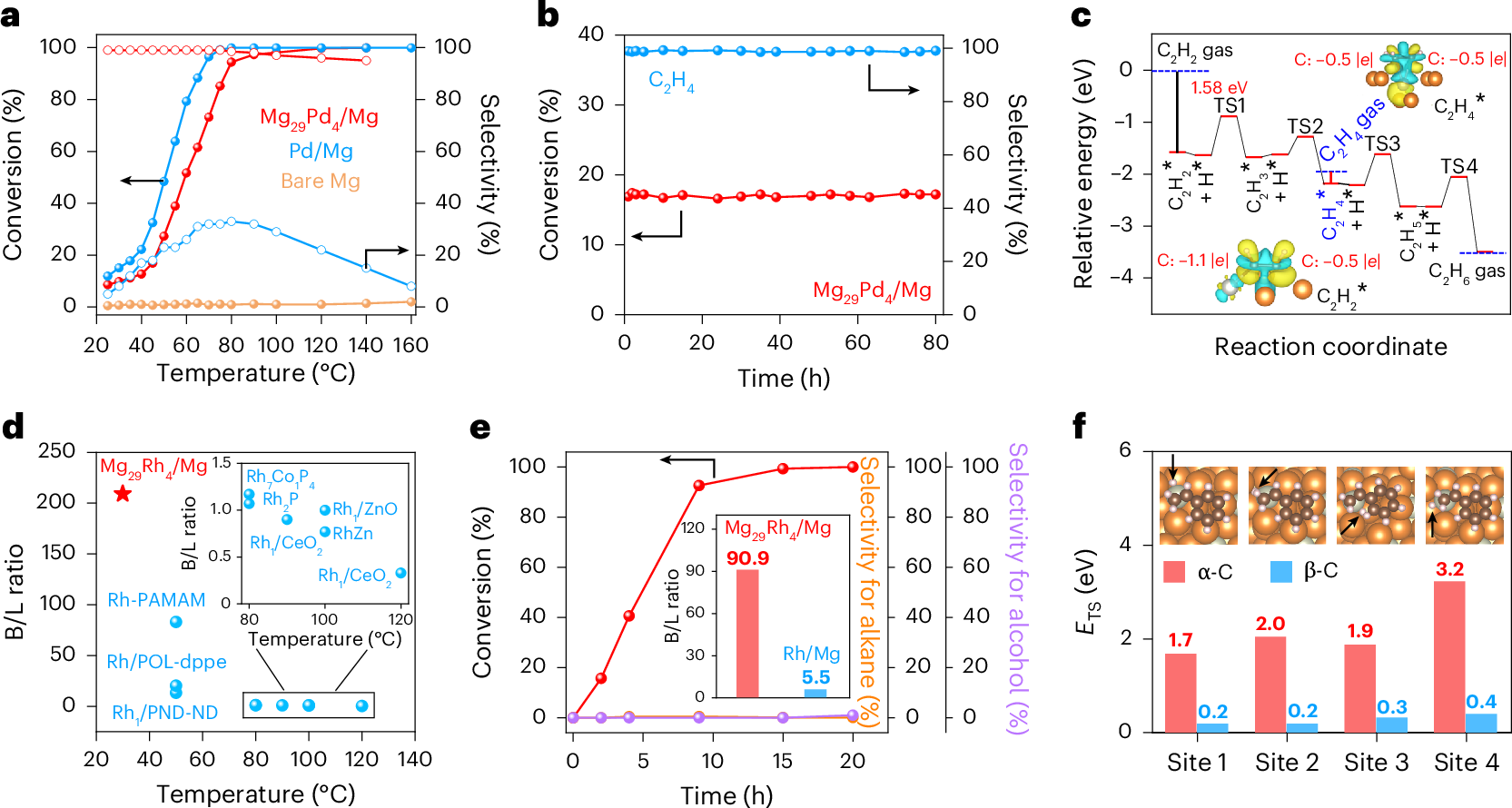

图6 (a-c)Mg29Pd4催化乙炔加氢反应;(d-f)Mg29Rh4催化苯乙烯氢甲酰化反应。

Mg29Pd4催化剂在乙炔(C2H2)加氢反应中表现出双重优势,在底物分子活化方面, C2H2分子通过强化学吸附作用锚定在Mg-Pd表面,实现高效活化;在选择性调控方面,生成的乙烯(C2H4)与富电子Pd位点形成弱π相互作用,这种适度吸附强度既保证C2H4快速脱附,又抑制其过度加氢。在80 °C反应条件下,实现94.4%的C2H2转化率与98.5%的C2H4选择性。

在Mg29Rh4催化苯乙烯氢甲酰化反应中,Mg位点作为氢存储中心,而富电子的Rh位点有效调控底物分子乙烯基上C原子的带电性,促进氢原子进攻b-C位点,实现了优异的区域选择性,室温下支链醛与直链醛的选择性比(B/L)>200。

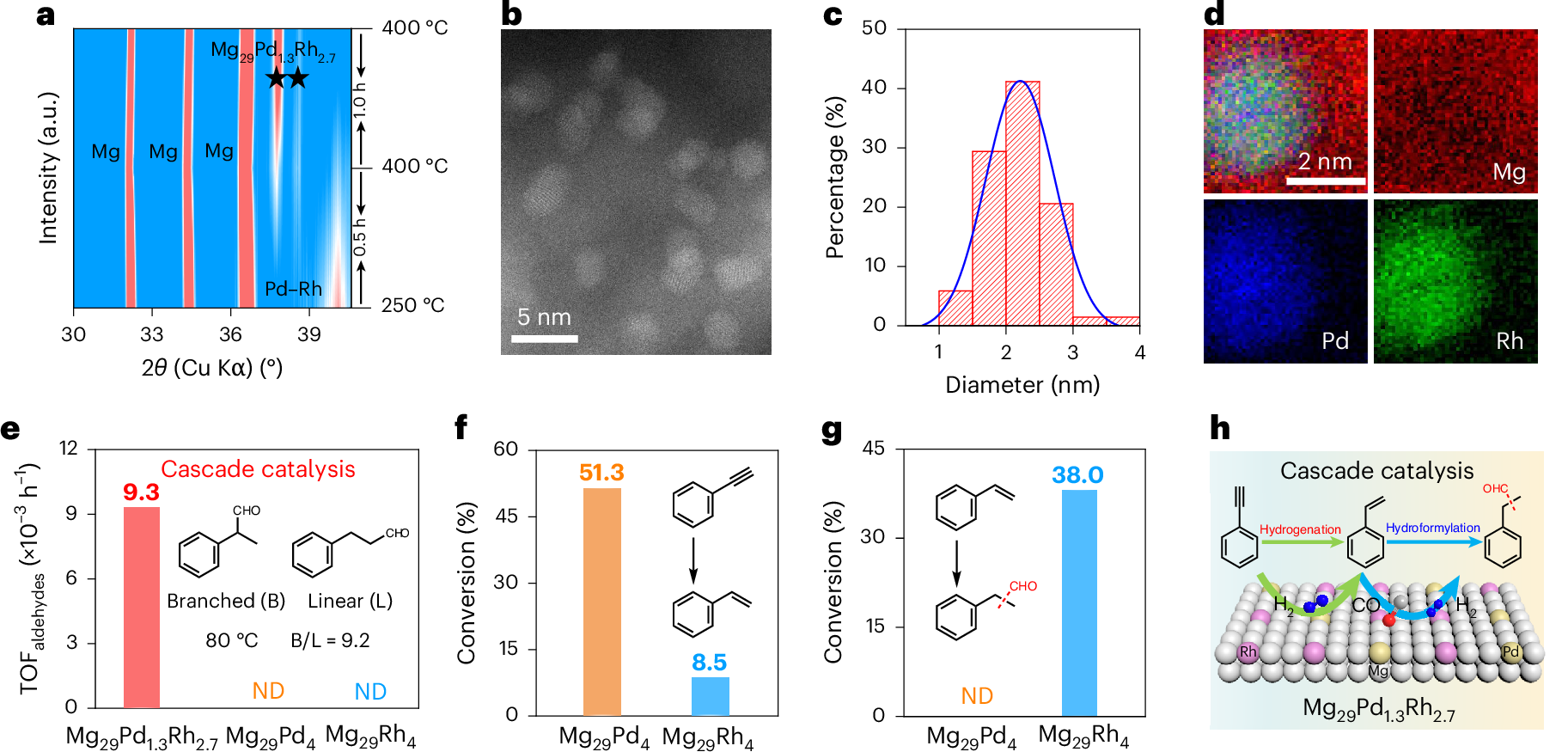

图7 Mg29Pd1.3Rh2.7催化苯乙炔加氢与氢甲酰化级联催化反应

XRD表征结果证实成功制备了Mg29Pd1.3Rh2.7催化剂。该催化剂能够将苯乙炔加氢-氢甲酰化二者通过级联反应的方式高效转化。机理研究表明,苯乙炔加氢主要发生在Mg-Pd位点,而生成的苯乙烯氢甲酰化主要在Mg-Rh位点,通过二者协同,实现苯乙炔向醛类化合物的转化。

综上所述,该研究通过反应性金属-载体相互作用,成功构建了系列镁基单原子金属间化合物Mg29TM4(TM = Pd、Rh、Ir和Pt)纳米催化剂体系。利用Mg原子特有的配体效应,实现了过渡金属位点的双重精准调控,首次实现苯乙炔加氢-甲酰化的一步级联反应。该策略突破了传统催化剂中孤立位点与合金位点在结构与性能上的局限,为设计具有精准活性位点的多功能催化剂提供新范式。

相关研究成果以“Ordered single active sites for cascade hydrogenation and hydroformylation reactions”为题发表于期刊Nature Catalysis上。上海交通大学变革性分子前沿科学中心博士生陆小军、李自闯,南方科技大学副教授邬家臻,东京工业大学博士何欣宜为论文的共同第一作者,上海交通大学变革性分子前沿科学中心叶天南副教授、化学化工学院陈接胜教授为论文共同通讯作者。上述研究工作得到了国家自然科学基金、科技部重点研发项目、上海市科技重大专项和上海市教委跃升计划项目等资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41929-025-01346-1

导师介绍

叶天南,上海交通大学变革性分子前沿科学中心长聘教轨副教授,PI,博士生导师,入选国家和上海市高层次人才计划和上海市浦江人才计划。2015年在上海交通大学获得博士学位,同年进入日本东京工业大学元素战略研究中心任特任助理教授,期间担任日本学术振兴会特别研究员(JSPS fellow)。2021年入职上海交通大学,课题组的研究方向主要集中在新型无机功能材料的设计、制备及其在能源催化领域的应用开发。

陈接胜,上海交通大学化学化工学院特聘教授,变革性分子前沿科学中心兼职PI,博士生导师。先后主持承担了国家杰出青年基金、国家自然科学基金委重点项目、国家重点基础研究计划课题和国际合作等项目的研究任务,在国内外有影响的学术期刊发表论文450余篇,获国家发明专利30余项。曾获香港求是科技基金会杰出青年学者奖,教育部科技成果(自然科学)一等奖,上海市自然科学一等奖,国家自然科学二等奖等奖励。2013年被选为英国皇家化学会会士(FRSC);担任J. Mater. Chem. A等学术刊物国际顾问编委。