探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大陈骥课题组发文综述失眠与抑郁焦虑的复杂关联与神经影像机制

近日,上海交通大学溥渊未来技术学院陈骥课题组在睡眠医学权威期刊《Sleep Medicine Reviews》发表综述 “Neural correlates of insomnia with depression and anxiety from a neuroimaging perspective: A systematic review”。该综述系统汇总多个临床状态(失眠障碍伴抑郁焦虑症状、抑郁或焦虑障碍伴失眠症状等)下多模态磁共振脑成像研究结果,揭示了失眠、抑郁和焦虑的共性及差异性神经生物学基础,为开发靶向神经调控、有效干预失眠与情绪状态,提供了信息。本文同时获加拿大多伦多大学同行的专文评述“Connecting Mechanistic Evidence for Depression, Anxiety, and Insomnia with Neuroimaging”。

人生的三分之一在睡眠中度过,而失眠困扰着全球约三分之一的人口。失眠不仅体现在夜间入睡或睡眠维持的困难,还对日间功能、情绪和认知产生负面影响。长期失眠导致情绪调节神经环路的功能失调,削弱个体应对压力和消极情绪的能力,增加抑郁、焦虑的发生风险。实际上,失眠与抑郁和焦虑时常互相伴发。但是,失眠、抑郁和焦虑的神经生物学关联特征尚不明确。

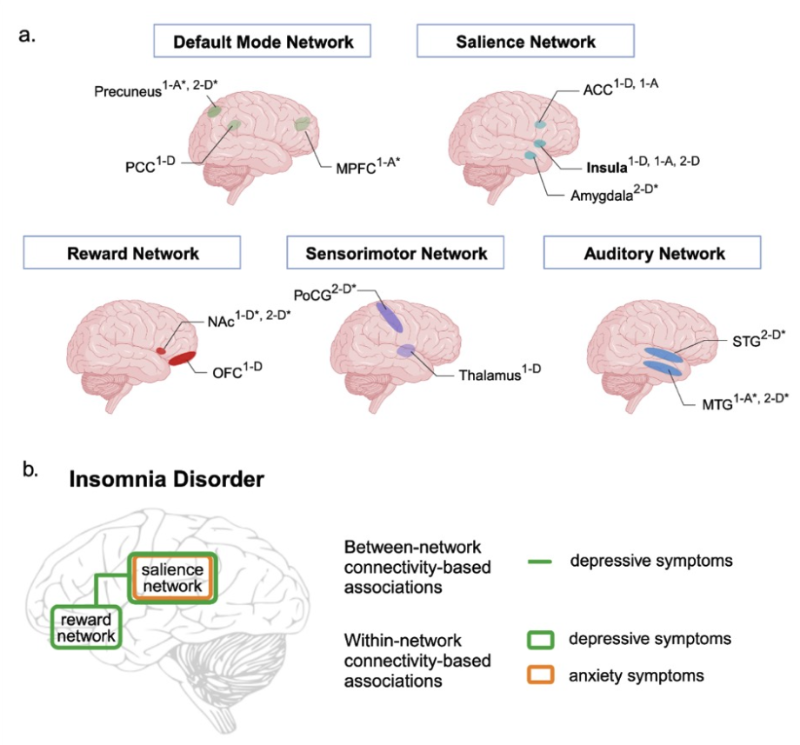

项目团队通过系统综述提供跨研究可靠关联的脑区和功能连接信息。在 Web of Science 和 PubMed 两大数据库中检索相关文献,纳入了55 项同时关注失眠、抑郁和焦虑的神经影像学研究,并区分了多个临床状态:失眠障碍伴抑郁/焦虑症状、抑郁或焦虑障碍伴失眠症状等,揭示了失眠、抑郁和焦虑的共性及差异性神经生物学基础,强调了岛叶是各临床状态一致相关的脑区。前扣带皮层、丘脑、眶额下皮层以及默认模式网络同时与失眠障碍患者的抑郁和焦虑症状稳健关联,而前扣带皮层与抑郁障碍中失眠症状的相关尚未被一致报导,提示潜在的差异机制。

图示不同临床状态下,与不同症状具有跨研究一致关联的脑区(a中1-D/A代表与失眠障碍中抑郁/焦虑症状关联的脑区;2-D/A表示与抑郁/焦虑障碍中失眠症状关联的脑区)和功能连接。

揭示的一致关联脑区将提示神经调控的定位,并提供潜在调控方案设置的理论基础。例如前扣带皮层和眶额下皮层等区域主要涉及功能连接的异常,而交流电刺激通过调节刺激频率影响神经振荡,实现对大脑节律的调控,提升或改变脑连接同步性,从而改善相关症状。本文进一步强调了先前研究在临床设计、入组人群、以及数据采集和分析等方面存在的异质性,提出了普遍存在的样本量较小、缺乏独立验证数据和纵向实验设计等局限,探讨了采用人工智能和机器学习策略以及多中心合作途径来提升结果的可靠性与泛化性。

上海交通大学溥渊未来技术学院陈骥副教授为论文的通讯作者,课题组研究生彭晨为论文的第一作者,安徽医科大学汪凯教授为论文的共同通讯作者。德国于利希研究中心(Research Centre Jülich)的Masoud Tahmasian和Simon B. Eickhoff 教授,澳大利亚麦考瑞大学的Rick Wassing助理教授等为论文的贡献作者。该研究得到了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大专项、国家重点研发计划和国家自然科学基金项目的支持。

上海交通大学溥渊未来技术学院人工智能与精神健康课题组运用人工智能技术,在认知神经科学、精神医学等交叉方向展开研究,关注最严重的精神障碍:精神分裂症、以及人群基数最大的心身问题:失眠。建有实验室Laboratory of Artificial Intelligence and Sleep for Brain Health:https://aipsybrain.com/.

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079225000462

引用:

Chen Peng, Kai Wang, Jinyu Wang, Rick Wassing, Simon B. Eickhoff, Masoud Tahmasian, Ji Chen. (2025)Neural correlates of insomnia with depression and anxiety from a neuroimaging perspective: A systematic review. Sleep Medicine Reviews, 81:102093