探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大刘家旺唐山合作通过1,3-丁二烯迁移双氢酯化聚合直接制备聚己二酸酯

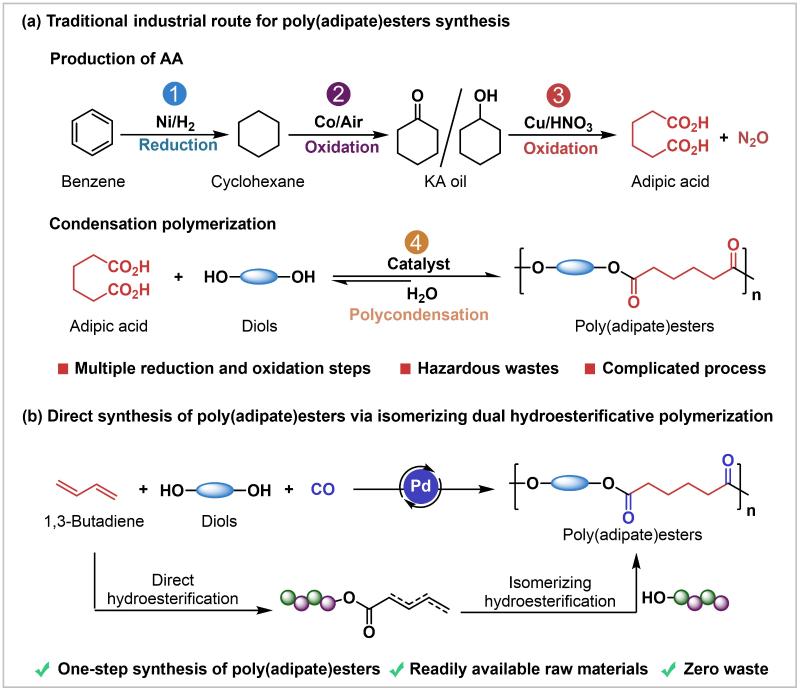

聚己二酸酯作为己二酸下游的重要产品之一,可用于制造可降解塑料PBAT和聚氨酯材料。当前聚己二酸酯的工业生产路线以苯为原料,需要经历氢化-氧化-再氧化-缩聚等多个合成步骤。该路线不仅工艺繁琐、能耗高,而且会释放大量的氮氧化物以及多种废弃物,带来严重的环境问题。尽管近年来已经发展了多种己二酸(酯)的绿色合成新方法,但是一直未能实现聚己二酸酯的直接合成。针对这一挑战,上海交通大学变革性分子前沿科学中心的刘家旺团队和唐山团队合作,提出了“迁移双氢酯化聚合(IDHP)” 的新概念,以大宗工业原料1,3-丁二烯、一氧化碳以及生物质来源的多种二醇为起始原料,通过高效的催化羰基化聚合反应,一步直接合成聚己二酸酯。

图1. 聚己二酸酯的合成方法:(a) 工业生产路径; (b)本工作发展的新方法

图1. 聚己二酸酯的合成方法:(a) 工业生产路径; (b)本工作发展的新方法

烯烃的氢酯化反应具有100%的原子经济性,是合成酯类化合物的理想反应之一。尽管烯烃氢酯化反应发展较为成熟,且已有工业化的例子,但氢酯化聚合反应直接合成聚酯则较少被研究。目前,仅有的几例报道局限于使用远端烯醇的底物以及非共轭二烯底物,而使用1,3-丁二烯作为原料的氢酯化聚合反应仍难以实现,主要存在以下挑战:(1)根据逐步聚合反应的特征,共轭二烯单体和二醇单体的比例需要严格控制在1:1时,聚合反应才能获得较高的分子量,但该比例对于氢酯化反应是不利的,尤其是分子量增长迅速的聚合反应后期,如果底物的浓度较低,氢酯化反应难以进行,导致聚合物分子量不高。因此,该反应需要使用高效的催化体系;(2)共轭二烯的双氢酯化反应不同于非共轭二烯,涉及两种不饱和底物的氢酯化以及烯烃异构化过程,对催化剂的兼容性要求较高;(3)聚合反应的区域选择性调控难:需要高区域选择性地生成1,4-双氢酯化产物,才能获得规整度较好的线性聚酯高分子。针对上述问题,研究团队基于前期的工作基础,成功实现了从大宗工业原料到高附加值聚酯的直接合成,为己二酸下游产品的直接生产提供了全新的思路。

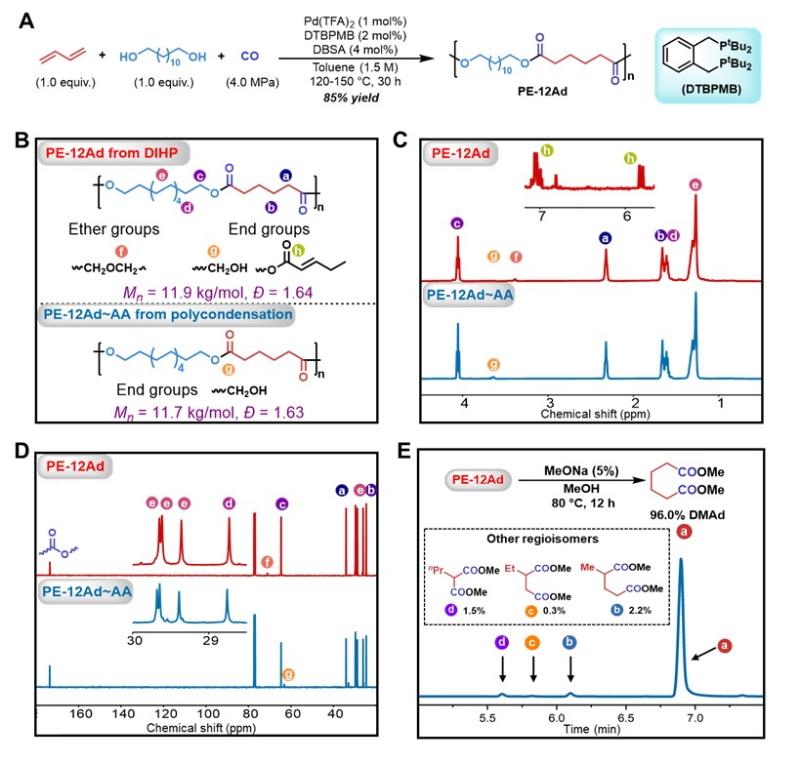

图2 聚己二酸酯的合成与表征

图2 聚己二酸酯的合成与表征

首先,研究团队选用钯和双膦配体催化体系,对聚合条件进行了研究,当使用双膦配体DTBPMB时,反应具有较好的结果。以1, 12-十二烷二醇为单体时,所得聚己二酸十二烷二醇酯产物的数均分子量达到11.9 kg/mol,其中己二酸酯单元的选择性(b/l)大于20/1。核磁表征发现,通过IDHP得到的聚酯,其分子主链与工业上缩聚得到的高分子几乎一致。同时,聚酯的各种热力学性能也与缩聚得到的聚合物相近。

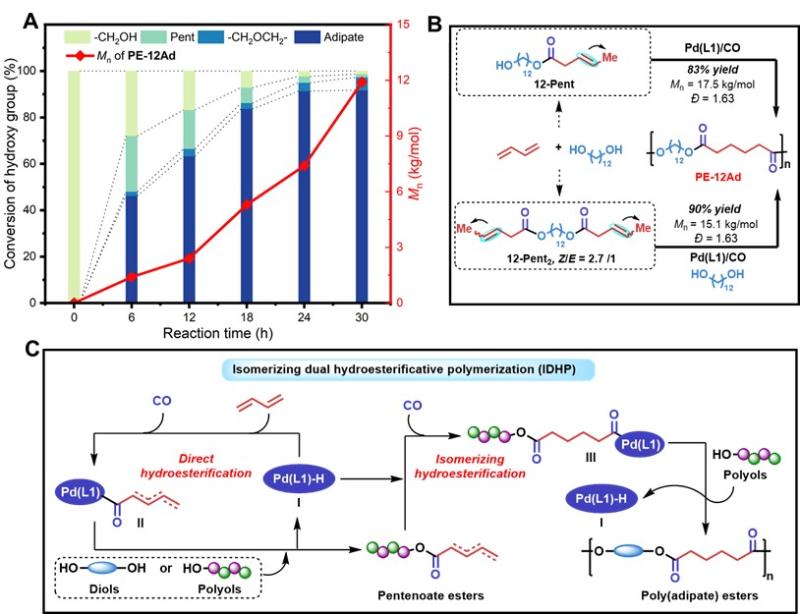

机理研究发现,二醇单体的消耗曲线与分子量增长的曲线呈纺锤形,符合逐步聚合的特征。同时,研究发现含有内烯烃的3-戊烯酸二醇酯在标准反应条件下,能通过迁移氢酯化聚合得到高分子量的聚己二酸酯,首次揭示了内烯烃可以通过迁移氢酯化聚合过程得到线性聚酯,验证了研究团队提出的“迁移双氢酯化聚合(IDHP)”概念。

图3 聚合机理研究

图3 聚合机理研究

最后,该反应被应用于多种二醇单体参与的聚酯合成。对于常见的长链二醇单体,从1,4-丁二醇到1,20-二十烷二醇,都可以得到相应的聚己二酸酯产物。此外,对于甲基戊二醇,寡聚四氢呋喃和苯二甲醇等特殊二醇单体,也能得到聚己二酸酯产物。通过增加二醇底物的用量,还可以得到聚己二酸酯二醇,该聚酯多元醇进一步与双异氰酸酯反应,得到聚氨酯;同时,该聚酯多元醇可以与对苯二甲酸和丁二醇共聚得到可降解塑料PBAT,展示了该方法的合成价值。

总之,刘家旺团队和唐山团队合作提出了“迁移双氢酯化聚合(IDHP)”的概念,并基于此实现了1,3-丁二烯、CO与二醇的高效聚合反应,得到多种工业上有应用价值的聚己二酸酯。同时,该方法合成的聚酯多元醇,通过一步反应即可实现聚氨酯和PBAT的制备,证明了该方法的实用性。

该研究工作近期以Direct Synthesis of Poly(adipate)Esters via Catalytic Isomerizing Dual Hydroesterificative Polymerization of 1,3-Butadiene为题发表在Angew. Chem. Int. Ed上,文章通讯作者为上海交通大学变革性分子前沿科学中心的刘家旺副教授和唐山副教授,第一作者为上海交通大学博士后高申。该项工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费、交大2030计划和上海市启明星资助。

论文信息:Direct Synthesis of Poly(adipate)Esters via Catalytic Isomerizing Dual Hydroesterificative Polymerization of 1,3-Butadiene. Angewandte Chemie International Edition DOI: 10.1002/anie.202506438.

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202506438