探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大陈新明发表大氧化事件前夕海洋氧化演化的相关成果

近日,上海交通大学海洋学院长聘教轨副教授陈新明以第一兼通讯作者在国际权威期刊Nature Geoscience发表题为“Transient marine bottom water oxygenation on continental shelves by 2.65 billion years ago”的研究论文。合作者包括美国犹他大学Chadline Ostrander教授、亚利桑那州立大学Ariel Anbar教授、佛罗里达州立大学Jeremy Owens教授和Brett Holdaway,法国洛林大学Sune Nielsen教授和加拿大滑铁卢大学Brian Kendall教授。上海交通大学海洋学院为第一完成单位。

太古宙(40-25亿年前)沉积记录的地球化学信号很难用除氧气(O₂)存在之外的其他原因来解释。产氧光合作用在地球早期就已出现,比大氧化事件(GOE)期间地球大气中氧气的初次上升早了数亿年。然而,太古宙沉积物中的硫同位素非质量分馏(S-MIF)指示地球大气几乎无氧。“氧气绿洲”有助于解释这些看似矛盾的太古宙数据。在无氧大气环境下,海洋光合作用产氧区域(即氧气绿洲)仍可能发生局部O₂积累,而不干扰S-MIF信号。太古宙沉积记录的许多地球化学和形态特征可以与浅海氧气绿洲联系起来。然而,太古宙时期保存下来的连续海相沉积记录很少,而目前用于追踪氧气绿洲的地球化学指标难以明确氧化范围和程度。这些不足导致了对海洋氧气绿洲的记录零散且范围不确定。

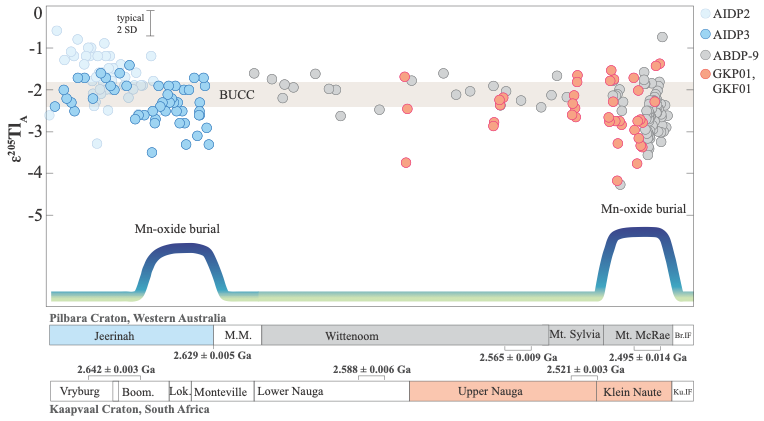

本研究测定了西澳大利亚哈默斯盆地 Jeerinah 组 (约 26.5 亿年前)以及南非西格里夸兰 Nauga 组与 Klein Naute 组(约 26-25 亿 年前)黑色页岩中的自生铊同位素组成(ε205TlA),对26.5–25亿年前海洋氧气绿洲的出现时间和节奏进行了约束。 结果表明,26.5 亿年前 Jeerinah 组和 25 亿年前 Klein Naute 组黑色页岩均存在多幕式铊同位素负漂(ε205TlA <-2)。其中,Klein Naute 组在约 25 亿 年前出现显著负偏(最低达-4.2),与该时期短暂的大气增氧事件吻合。这些低于陆壳背景的ε205TlA值(<-2)由海洋陆架锰氧化物埋藏通量显著增加导致,而锰氧化物埋藏要求底层海水O₂持续存在。其余样品ε205TlA值始终维持在陆壳背景范围内(约-2),指示 26-25 亿年前海洋锰氧化物埋藏通量较低(图1)。

图1. 26.5-25亿年前黑色页岩铊同位素组成。26.5和25亿年前铊同位素负漂指示两次海洋氧化事件。

Jeerinah 组的铊同位素负异常将区域性海洋氧化事件的最早记录推至 26.5 亿 年前,较传统认识提前约 1.5 亿年。南非 Klein Naute 组在 25 亿年前的显著负异 常(ε205TlA =-4.2)与同期西澳大利亚 Mt. McRae 页岩(相距约1000公里)的铊同位素数据一致,共同证实新太古代存在区域甚至全球规模的氧化绿洲。本研究和前人的数据表明,大氧化事件前夕海洋氧化呈现多幕式动态演化,区域规模的氧气绿洲可能是短暂的。本研究对于揭示地球早期氧气过程的复杂性和动态性至关重要,为理解地球大气和海洋氧化的长期演化提供了重要视角。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41561-025-01681-9