探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

ATLAS实验国际合作组发文:当有质量的“暗物质”邂逅创造质量的“上帝粒子”

欧洲核子研究中心大型强子对撞机(CERN-LHC)ATLAS实验国际合作组近日在物理学权威期刊《Physical Review Letters》发表了关于暗希格斯粒子(Dark Higgs)的最新研究成果[1]。上海交大研究团队(博士生刘齐斌、博士后李昌樵、致远本科生蔡祺、李所长聘学者李数)主导了相关研究工作的完成。该工作大幅提升了暗希格斯粒子寻找的低质量区探测灵敏度、给出了目前国际上最强的实验限制。该工作不仅是将希格斯机制引入暗物质研究的重要里程碑,也是最新的深度机器学习技术在粒子物理研究中的成功实践。值得一提的是,该工作首次将宇宙学中“大爆炸遗迹密度”(relic density)的观测结果纳入参数空间约束,开创性地完成了国际上首个“宇宙学一致性”暗希格斯粒子实验研究,不仅对于揭示暗物质未解之谜迈出了重要一步,同时也加强了国际粒子物理前沿领域两个重大基础科学问题“希格斯机制”与“暗物质之谜”研究之间的联系。

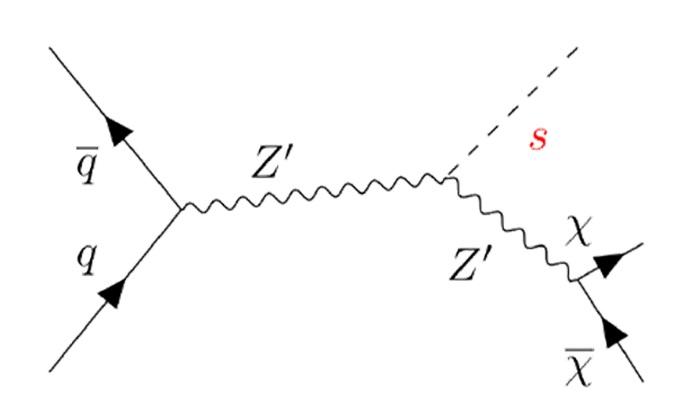

暗物质作为现代物理学中最核心的未解之谜之一,其存在性已被多项天文与宇宙学观测所证实。为了探究其质量来源,理论物理学家提出了“暗希格斯机制”这一框架 [2][3],将基于U(1)对称性自发破缺的希格斯机制引入暗物质领域,从而解释连接标准模型粒子世界与暗物质世界的重媒介子Z′及暗物质粒子X的质量来源。在该模型中,暗希格斯与标准模型的希格斯粒子存在耦合,使得LHC上的对撞实验可以通过探测其可见衰变末态来进行验证。图1展示了典型的暗希格斯粒子产生过程,其衰变末态依赖于粒子的质量:高质量时偏向双玻色子衰变,而低质量时则以双底夸克为主。

图1:暗希格斯粒子产生的典型过程

作为目前全球能量最高的粒子对撞机实验,LHC为暗物质的搜寻提供了独特的窗口。在对撞过程中,暗物质本身难以被探测器直接记录,但其存在可通过“丢失横动量”这一特征表现出来,即在束流横平面上出现不对称的动量和能量分布。ATLAS实验此次发布的暗希格斯搜索结果 [1],基于Run 2阶段高达约140 fb⁻¹的质子对撞数据,聚焦于“bb+丢失横动量(MET)”这一高灵敏度末态,系统探测了质量在30–150 GeV范围内的暗希格斯粒子。

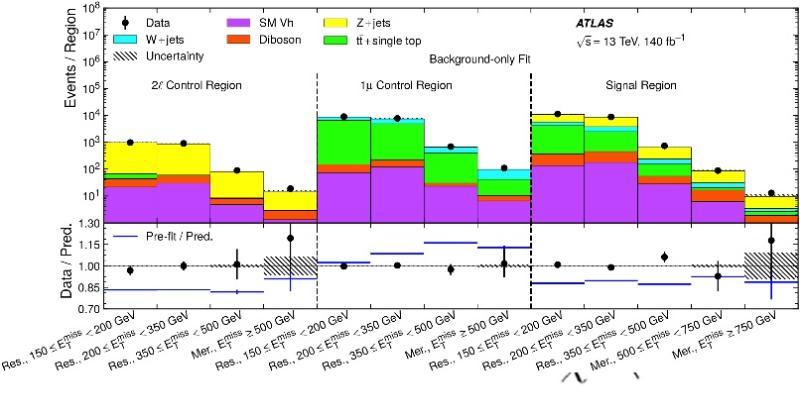

对于重点关注的丢失横动量高于200 GeV的事例,根据末态喷注的动力学特征划分为低动量分离区(Resolved Category)和高动量凝聚区(Merged Category)。通过深入分析和理解“分离区”与“凝聚区”不同且复杂的信号和背景过程动力学与拓扑结构特征,研究团队采用先进的机器学习算法提升信号效率、抑制海量的本底背景过程,从而显著提高了信噪比。图2展示了不同丢失横动量区间中信号与背景的对比,反映了该分析所实现的优化信噪比。

图2:各丢失横动量区域的信号与背景事例分布

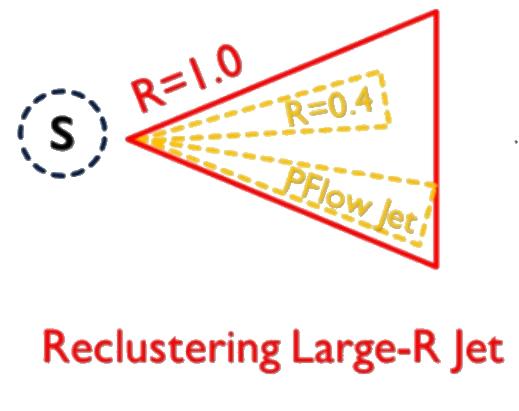

在该工作中,研究团队还引入了创新的“重聚束”(Re-clustering)技术。该方法首先以小半径(R=0.4)重建初级喷注,再以大半径(R=1.0)进行重聚,精确提取暗希格斯的喷注结构与动力学信息,并实现更为有效的质量重建,该技术成功重建了质量低至20 GeV的大半径喷注,为低质量暗希格斯研究打开了可能。(如图3所示)

图3:重聚束(Re-clustering)喷注重建技术示意图

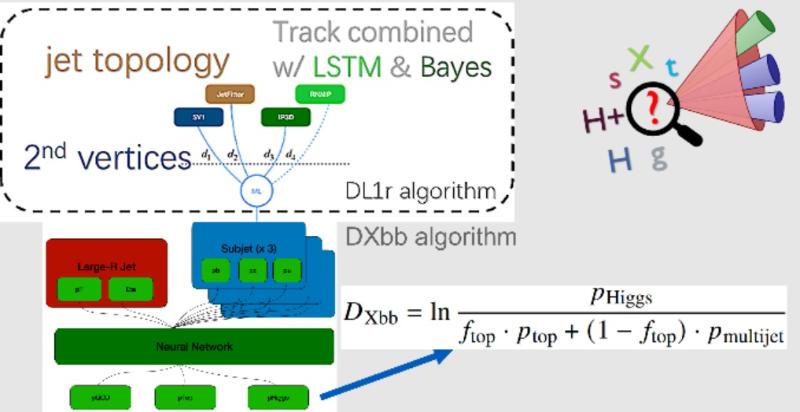

此外,针对在夸克味道鉴别方面传统算法在喷注重叠情况下表现不佳的困难,本研究首次在ATLAS实验bb+MET末态中应用基于深度学习的DXbb算法[4],融合了喷注次级结构与整体动力学信息,能够有效区分来源于X→bb、顶夸克与QCD背景过程的喷注。DXbb算法具备质量无关性,并针对Xbb信号和Top背景过程进行了精确刻度[5],显著提升了分析的判别力和稳定性,对于暗希格斯粒子的研究提供了强大的技术工具,大幅提升灵敏度。(详见图4)

图4:深度机器学习DXbb算法示意图及性能展示

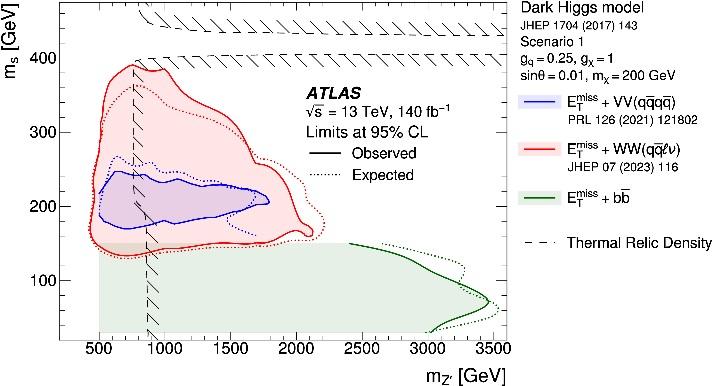

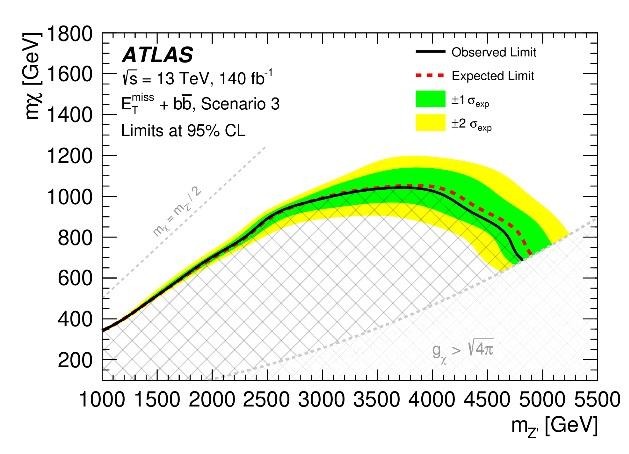

最终,该研究在95%置信度下,将质量排除范围推进至3.4 TeV,并与其他高质量暗希格斯搜索结果[6][7]联合,首次构建了覆盖30–400 GeV暗希格斯质量区间的完整排除限。此外,该工作首次将宇宙学的“遗迹密度”(Ωh²)观测值 [8][9] 纳入分析,探索具有“宇宙学一致性”的模型参数配置,进而在多维参数空间中开展系统搜索,在95%置信度下将媒介子质量排除至高达4.8 TeV,逼近理论计算的微扰极限。

图5:典型参数设置(暗物质质量200 GeV,gχ=1.0,gq =0.25)下的排除限

图6:宇宙学一致性参数约束(耦合参数符合Ωh²观测,暗希格斯质量70 GeV)下的排除限

上海交通大学李政道研究所和物理与天文学院团队主导了该研究课题的设计、技术路线探索与优化创新、理论合作与模拟实现、数据分析优化与最终统计分析工作。该研究是李政道研究所博士生刘齐斌(导师:李数)的博士论文工作,其在该研究中主导完成了信号定义、框架搭建、样本生成、系统误差计算与统计分析等核心工作,同时推进了DXbb算法的开发与刻度,做合作组文章终审批准报告(Paper Approval Talk);博士后李昌樵(担任该物理分析负责人,在站期间完成主要工作,现为马克斯-普朗克物理研究所博士后)主导了分析全流程设计,并在重聚束喷注重建技术研发、统筹组织DXbb标定技术研发方面作出关键贡献。上海交通大学致远学院物理班2024届本科生蔡祺(导师:李数)在本科科研实践与本科毕设期间参与该研究工作并对理论误差研究作出贡献,现为清华大学物理系2024级直博研究生。

本研究得到国家自然科学基金委国际合作交流项目、科技部国家重点研发计划项目、暗物质物理全国重点实验室、粒子天体物理和宇宙学教育部重点实验室以及上海市粒子物理和宇宙学重点实验室的支持,在此深表感谢。该工作是暗物质物理全国重点实验室获批后,其官方署名于ATLAS合作组期刊论文中首次见刊。

参考文献

[1] ATLAS Collaboration. Search for Dark Matter Produced in Association with a Dark Higgs Boson in the bb¯ Final State Using pp Collisions at √s= 13 TeV with the ATLAS Detector. Phys. Rev. Lett. 134 (2025) 121801

[2] Duerr, Michael, et al. Hunting the dark Higgs. JHEP 1704 (2017) 143

[3] Duerr, Michael, et al. How to save the WIMP: global analysis of a dark matter model with two s-channel mediators. JHEP 09 (2016) 042

[4] Identification of Boosted Higgs Bosons Decaying Into bb¯ With Neural Networks and Variable Radius Subjets in ATLAS. ATL-PHYS-PUB-2020-019

[5] Efficiency corrections for a tagger for boosted H→bb¯ decays in collisions at √s = 13 TeV with the ATLAS detector. ATL-PHYS-PUB-2021-035

[6] ATLAS collaboration. Search for dark matter produced in association with a dark Higgs boson decaying into W±W∓ or ZZ in fully hadronic final states from √s = 13 TeV pp collisions recorded with the ATLAS detector. arXiv:2010.06548 (2020)

[7] ATLAS Collaboration. Search for dark matter produced in association with a dark Higgs boson decaying into W+W− in the one-lepton final state at √s = 13 TeV using 139 fb−1 of pp collisions recorded with the ATLAS detector. JHEP 07 (2023) 116

[8] Aghanim, Nabila, et al. Planck 2018 results-VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641 (2020): A6

[9] Busoni, Giorgio, et al. Making the most of the relic density for dark matter searches at the LHC 14 TeV run. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2015.03 (2015): 022

论文原文

Phys. Rev. Lett. 134 (2025) 121801

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.134.121801