探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大张文明、邵磊团队在微机械频率梳技术上取得重要进展

上海交大机械与动力工程学院张文明、密西根学院邵磊团队在非线性动力学领域取得重要进展。该成果于2025年3月14日以“自锁频、零相差的微机械频率梳(Self-Injection Locked and Phase Offset-Free Micromechanical Frequency Combs)”为题发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)期刊。上海交大密西根学院博士生吴佳豪为论文第一作者,张文明、邵磊为共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金和上海市科委项目的资助。全文链接:https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.134.107201。

图一、微机械频率梳概念示意图

光学频率梳是光谱呈等间距“梳状”分布的激光系统,在超精密时间、频率计量领域具有高技术应用价值。而基于微机电系统(MEMS)的非线性谐振器因其多波混频和频谱展宽,也可用于构建振动频谱呈等间距“梳状”分布的机械频率梳信号,且相较光学频率梳具有芯片化、集成化的优点(图一)。但目前机械频率梳的力学设计还存在较大局限性。其一,微机械谐振器在远离共振频率时通常难以激发,导致其频率梳信号的频谱过窄、梳齿稀疏;其二,梳齿之间缺乏锁频机制,导致其频率成分之间的抖动杂乱无序、时域信号稳定性差,严重制约了在精密时钟和传感领域的应用前景。

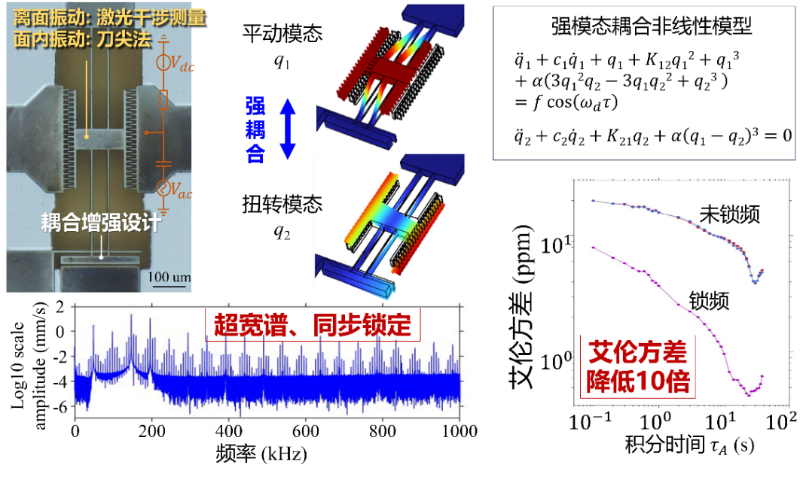

图二、微机械谐振器、动力学模型、超宽谱高稳定频率梳

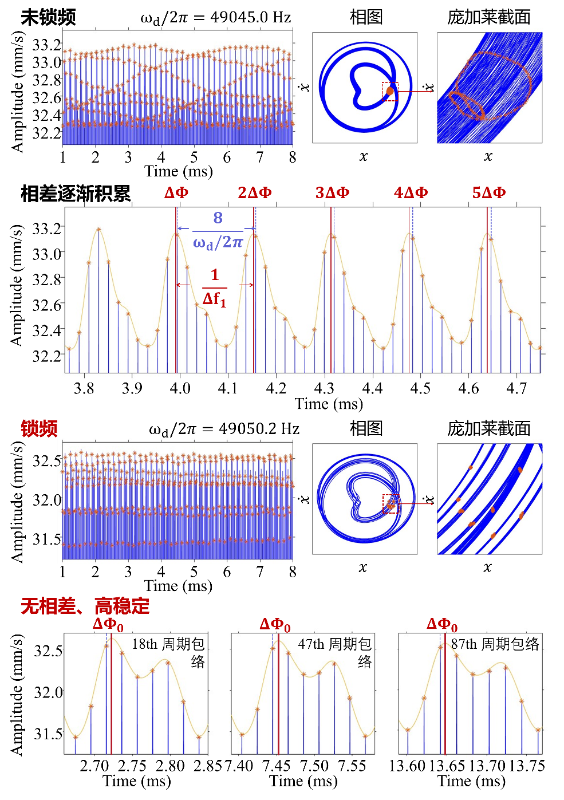

针对上述问题,研究团队提出了一种基于强模态耦合和注入锁定机制的力学设计方法,实验验证了该微机械频率梳超宽频谱、同步锁频的动力学行为和优异性能参数(图二)。团队突破了现有弱耦合MEMS传感器的主流设计思路,设计了“平动-扭转”强模态耦合支撑梁结构来大幅增强耦合强度,建立了耦合能量传递速率模型,揭示了其与频率梳梳齿间隔的线性正相关关系,以此为基础提出了宽频谱微机械频率梳。在实验上,实现了多簇高次谐波频率梳的激发,再通过相邻簇梳齿之间的频率调谐和逐渐对齐,发现了梳齿之间因注入锁定而突然合并的动力学行为,从而引发自锁频机制和梳齿级联。在锁频范围内,揭示了频率梳梳齿随系统参数变化而同步有序变化,所有梳齿都锁定为严格整数倍关系,梳齿频率抖动量级、艾伦方差、相位噪声都降低了1-2个数量级,实现了超10倍频程的超连续宽谱、自锁频微机械频率梳,且其时域信号具有恒定零相差(图三)。

图三、无相差、高稳定时域信号

该研究首次实现了自锁频、高稳定的宽谱微机械频率梳,揭示了超宽谱级联、超稳定频率、超低相位噪声、恒定零时域相差等丰富的动力学特性,对发展芯片级超精准时钟、超精密传感都具有重要理论意义。该成果获得国家自然科学基金委员会官网报道(链接:www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94654.htm)。