探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大金贤敏课题组检验两个量子存储之间的非局域能量改变

近日,上海交通大学物理与天文学院金贤敏课题组在Physical Review Letters上发表题为 “Test of nonlocal energy alteration between two quantum memories”的研究论文,利用量子存储检验了德布罗意-玻姆理论所建议的非局域能量改变。

当两个粒子处于自旋纠缠态时,对其中一个粒子进行测量,会非局域地影响另一个粒子的自旋状态。这启发本工作的研究者大胆猜测:通过量子关联,可以非局域地改变能量的空间分布。这种看起来超现实的现象,曾被德布罗意-玻姆理论提及,但一直未被正式命名,也未被实验检验。一个客观原因是,在量子存储出现之前,不容易实现:将粒子及其能量的隐变量指定为空间位置而不是内禀属性(自旋),而且能够保存、探测和读取记录位置信息的量子态。

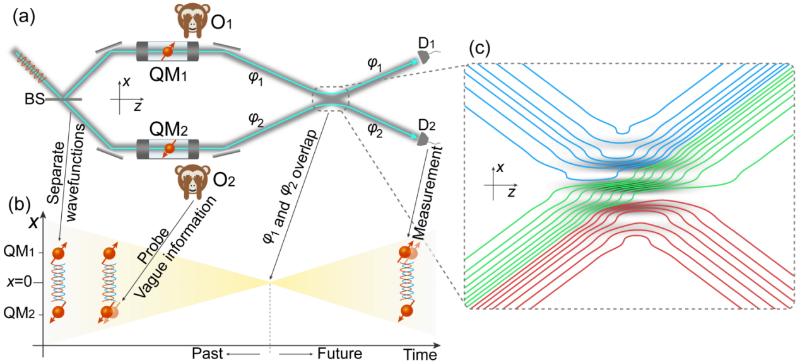

图1 (a)实验的概念图。(b)主要操作的时空分布。(c)干涉区域的相对论玻姆轨迹。

研究团队采用量子存储(quantum memory,简记为QM),结合相对论玻姆轨迹,对能量的非局域改变进行实验检验(图1)。QM产生的Stokes光子(记为S1)作为第一个粒子,而QM中存储的原子激发作为第二粒子。由于这两个粒子产生于同一个拉曼散射过程,它们之间刚好具有本研究所需要的量子关联。研究者可以对QM进行读取操作,以得到原子激发及其能量的位置信息,这属于强测量。也可以通过本研究设计的一种弱探测技术来获取位置信息。这里的弱探测可以类比为:在每个QM旁边,有一个视线受阻的观察者(用一只猴子表示)查看原子激发及其能量的位置。它的每次观察仅仅对QM产生一些轻微的扰动,同时会获得一些关于能量位置的模糊信息。这些位置信息虽然模糊却很有用,因为可以与后选择操作一起,验证过去发生的事件和未来发生的事件之间的量子关联。

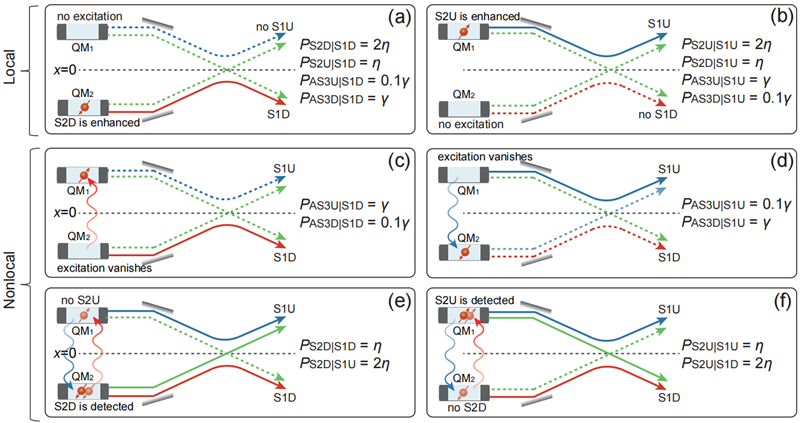

图2(a-b)局域理论预测的能量位置和玻姆轨迹。(c-f)非局域理论预测的结果。

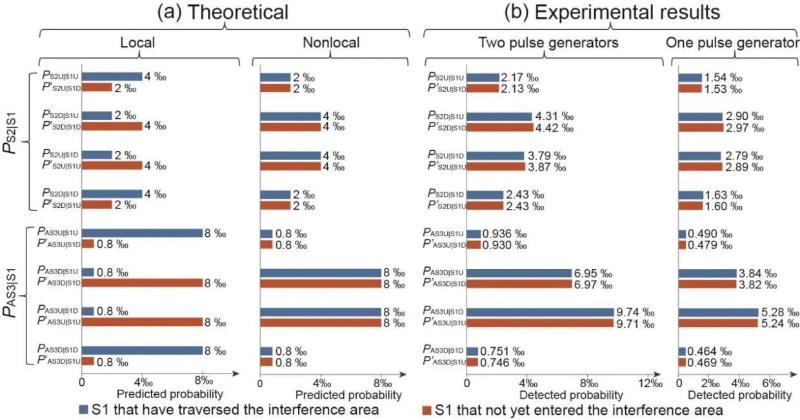

研究团队分析了局域模型和非局域模型的各种预测结果(图2),并且搭建了两套实验装置(分别类似双源干涉和双缝干涉)来相互印证各种条件概率(图3)。实验结果与非局域理论一致,这表明原子激发和S1光子之间可以通过非局域的方式相互影响:通过对原子激发的轻微探测可以非局域地改变S1光子的玻姆轨迹;通过控制S1光子的玻姆轨迹可以非局域地改变原子激发及其能量的位置。本研究从能量的角度对量子非局域性进行了实验探索,涉及的是一个相对基础的研究领域,有望激发更多研究者关注量子力学基本问题。

图3:局域模型和非局域模型预测的条件概率以及实验结果。

上海交通大学物理与天文学院助理研究员窦建鹏为论文的第一作者,金贤敏教授为通讯作者,博士生路峰和唐豪教授为论文的共同作者。本工作由国家自然科学基金、国家重点研发计划、上海市科委、上海市教委、新进教师启动计划以及中国博士后科学基金等项目资助,在此深表感谢。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.134.093601