探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大张沂忱课题组揭示银河系核心区域的神秘细丝结构

近日,上海交通大学物理与天文学院张沂忱课题组及其合作者利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)在银河系核心区域中发现了一种全新的细长丝状结构,这类细丝结构是银河系中心区域物质循环的重要一环,被形象地称为“太空龙卷风”。这一成果以“ALMA observations of massive clouds in the central molecular zone: slim filaments tracing parsec-scale shocks”为题发表在《Astronomy & Astrophysics》上。美国国家射电天文台和ALMA天文台以“天文学家发现银河系中心附近的‘太空龙卷风’”(Astronomers Discover “Space Tornados” Around the Milky Way’s Core)为题发表了在线新闻,详细信息请见以下链接:https://public.nrao.edu/news/astronomers-discover-space-tornadoes-around-the-milky-ways-core/。

银河系的中央分子带(Central Molecular Zone, 简称CMZ)通常指银河系中心周围200至300秒差距的范围,是一个充满神秘与未知的区域。该区域围绕着银心的超大质量黑洞,拥有着高达 2×107太阳质量的致密分子气体和数个超新星遗迹,伴随着剧烈湍流、强烈磁场和频繁高能爆发现象。这些极端环境塑造了CMZ独特的物质循环过程,并驱动了CMZ中新生代恒星的诞生。

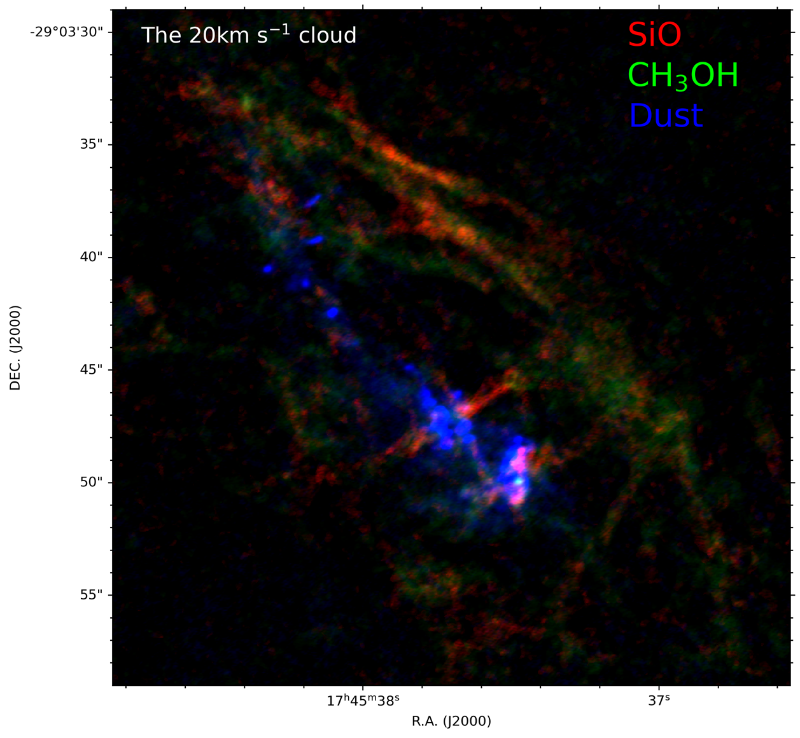

图1:银河系中央分子带20 km/s分子云中的一组细丝结构。红色和绿色分别代表由SiO和CH3OH所示踪的细丝结构,其分布明显不同于尘埃连续谱(蓝色所示)所示踪的稠密气体。

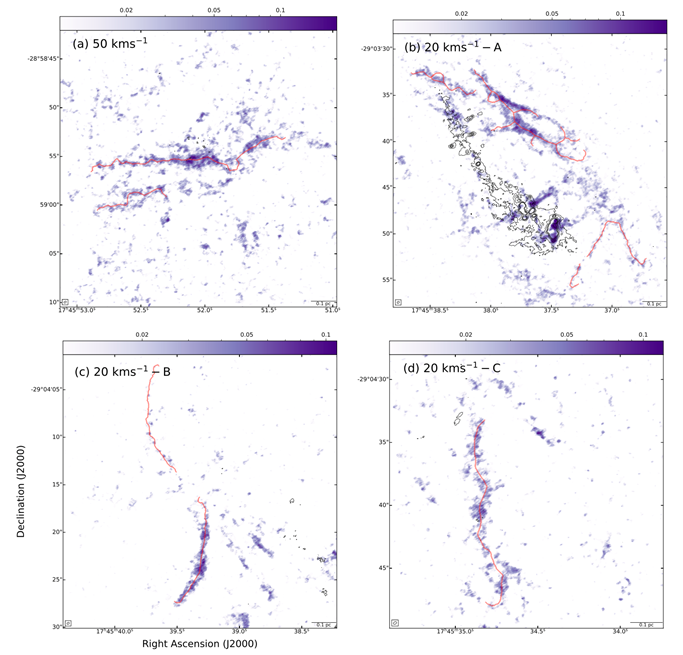

上海交通大学张沂忱团队的杨楷博士后基于ALMA对CMZ中两块分子云的高分辨率(大约2000个天文单位)和高灵敏度观测,解析了银河系核心区域的分子气体分布,并在一氧化硅(SiO)和其他八种分子的发射线上意外发现了一种全新的细长丝状结构(见图一和图二)。这些丝状结构是银河系中心区域物质循环的重要一环,被形象地称为“太空龙卷风”。它们具有以下独特的动力学和物理特征:1.速度结构的一致性,但不同于任何已知的气体外流或喷流,表明其不同的形成机制;2. 与尘埃辐射不成协,意味着它们并非传统意义上为致密分子云核输送物质的结构(见图一);3. 处于非静力平衡,表明它们是短暂的动力学结构,并非持久的分子气体流;4. 由激波作用形成:由于SiO分子主要在高温高密度的激波区域中形成,且在细丝内部探测到由碰撞激发的甲醇(CH3OH)脉泽。因此,研究团队推测,这些细丝是强烈激波作用下形成的瞬态结构。

图2:银河系中央分子带的两个分子云中探测到的多处细丝结构。紫色代表SiO的探测信号,红线代表认证出的细丝结构的骨架。

本研究揭示了这些细丝结构可能是CMZ物质循环的重要一环:激波将SiO以及甲醇(CH3OH)、甲基氰(CH3CN)和氰基乙炔(HC3N)等有机分子从尘埃表面释放到气相形成了我们看到的细丝结构,这些细丝结构因为处在静力不平衡状态而逐渐消散并将这些气态分子扩散到广阔的银心区域, 最终分子会重新冻结回尘埃颗粒表面。这些细丝就像“太空龙卷风”,是短暂的剧烈气体流,能够高效地将物质重新分布到银河系中心的环境中。之前的研究暗示激波在CMZ区域广泛地存在,这项研究通过比之前观测提升100倍的分辨率精准地描绘了激波的作用面,为银河系中心的动力学和化学演化提供了新视角。

未来,研究团队希望通过针对CMZ的更全面的巡天观测以及对SiO多条旋转跃迁线的观测,结合数值模拟,进一步对这些细丝的性质和起源进行精确研究,并确认这一现象是否普遍存在于银河系乃至其他星系的核心区域。

上海交通大学天文系博士后杨楷为第一作者和共同通讯作者,天文系张沂忱长聘教轨副教授和中国科学院上海天文台吕行研究员为共同通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金、科技部、中国科学院、上海市自然科学基金、上海市“超级博士后”激励计划、阳阳发展基金和上海交通大学的资助,在此深表感谢。

论文链接:

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2025/02/aa53191-24/aa53191-24.html