探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大商明团队发文:光电化学脱羧C(sp3)-N偶联合成苯胺的饱和生物电子等排体

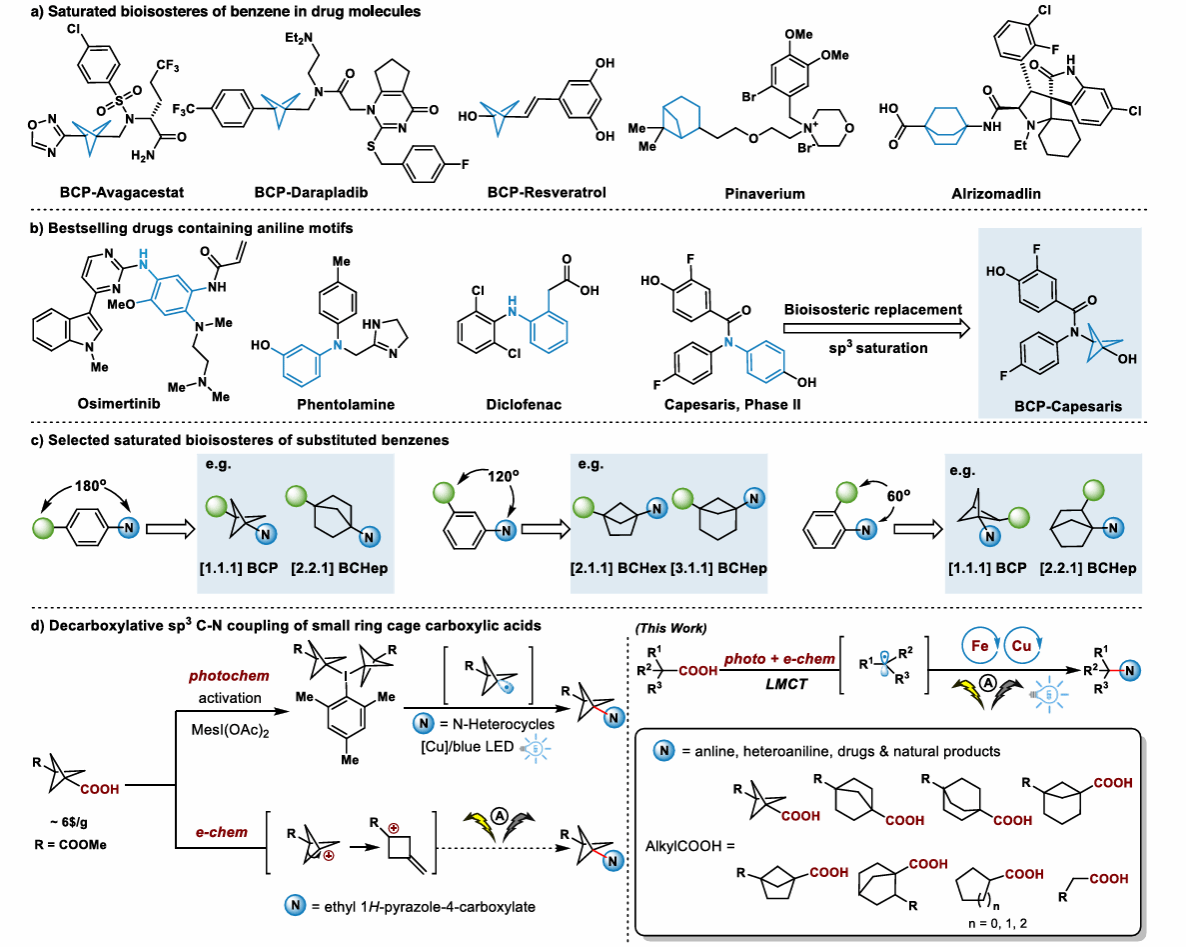

在含苯基的生物活性分子和药物分子中,芳胺是一种普遍存在的结构基元。然而,其存在的广泛性在后期药物开发阶段带来了重大挑战,主要是由于其代谢衍生物毒性或增加药物-药物不良相互作用的风险。解决这一挑战的方法之一是利用富含sp3的饱和生物电子等排体替代苯环。这样替代同时提高药物代谢安全性,并且可以改善药物分子的药代动力学性质,同时由于结构的新颖性,可以为知识产权保护创造更多机会。然而目前的合成方法主要集中在苯胺的对取代类似物上(例如在桥头堡位置具有取代基的氨基-BCP或氨基-BCHeps),并且需要复杂的从头合成,步骤长,模块化有限。因此亟待开发直接、高效、模块化的合成N-取代苯环生物电子等排体的方法。

近日,上海交通大学变革性分子前沿科学中心商明课题组提出一种模块化合成苯胺类化合物饱和生物电子等排体的方法,通过光电化学诱导的脱羧偶联反应实现C(sp3)-N键的偶联。该方法结合了配体到金属的电荷转移(LMCT)和铜催化的胺化反应,能够在温和的电极电位下进行,并通过氢气进化来避免使用外部化学氧化剂。这一成果近期以“Modular access to saturated bioisosteres of anilines via photoelectrochemical decarboxylative C(sp3)–N coupling”为题发表在期刊Nature Communications上(DOI: 10.1038/s41467-024-54648-6)。

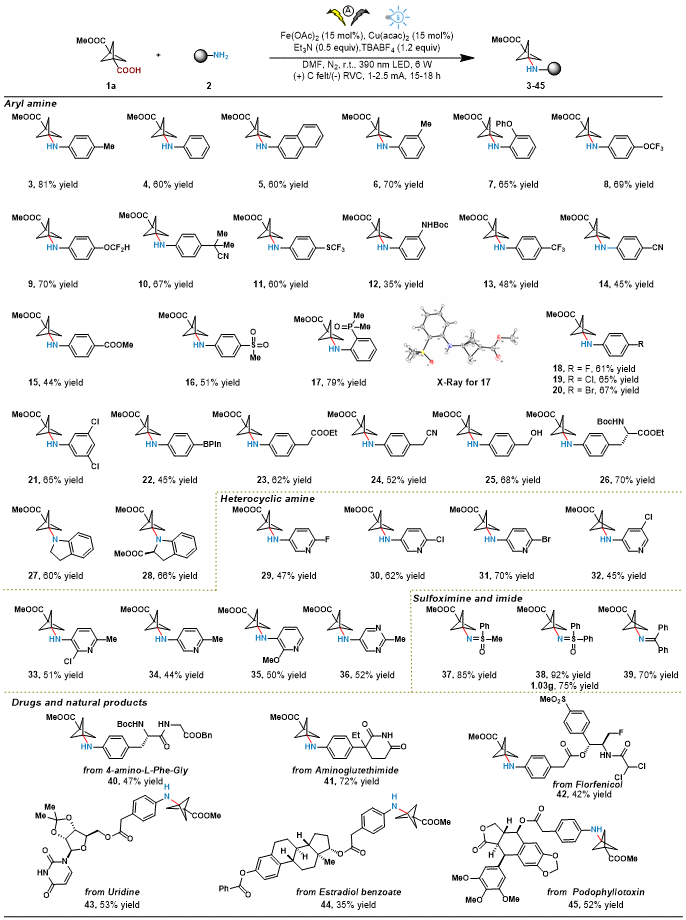

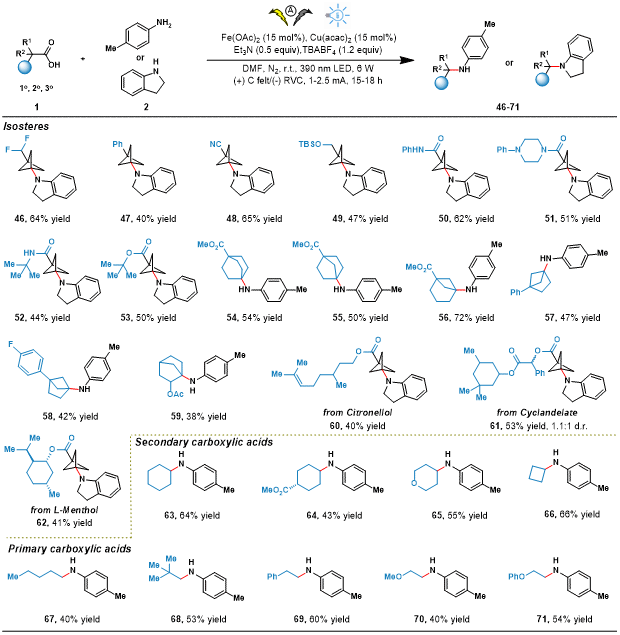

详细的底物范围考察表明该反应条件不仅适用于各类芳胺、杂芳胺、磺酰亚胺和亚胺等,同样适用于[2.2.2]BCO(54),[2.2.1]BCH(55),[3.1.1]BCH(56),[2.1.1]BCH (57)等一系列笼状小环生物电子等排体骨架羧酸底物和普通烷基羧酸底物,这些骨架可以作为生物电子等排体替代对位、邻位和间位取代芳胺结构,证明了该策略中温和的反应条件及无需强氧化剂的优势能够克服笼状小环底物环张力导致的开环问题,为苯胺类药物生物电子等排体的模块化构筑提供了一种直接高效的方法,从源头上解决该类药物生物电子等排体的合成问题。

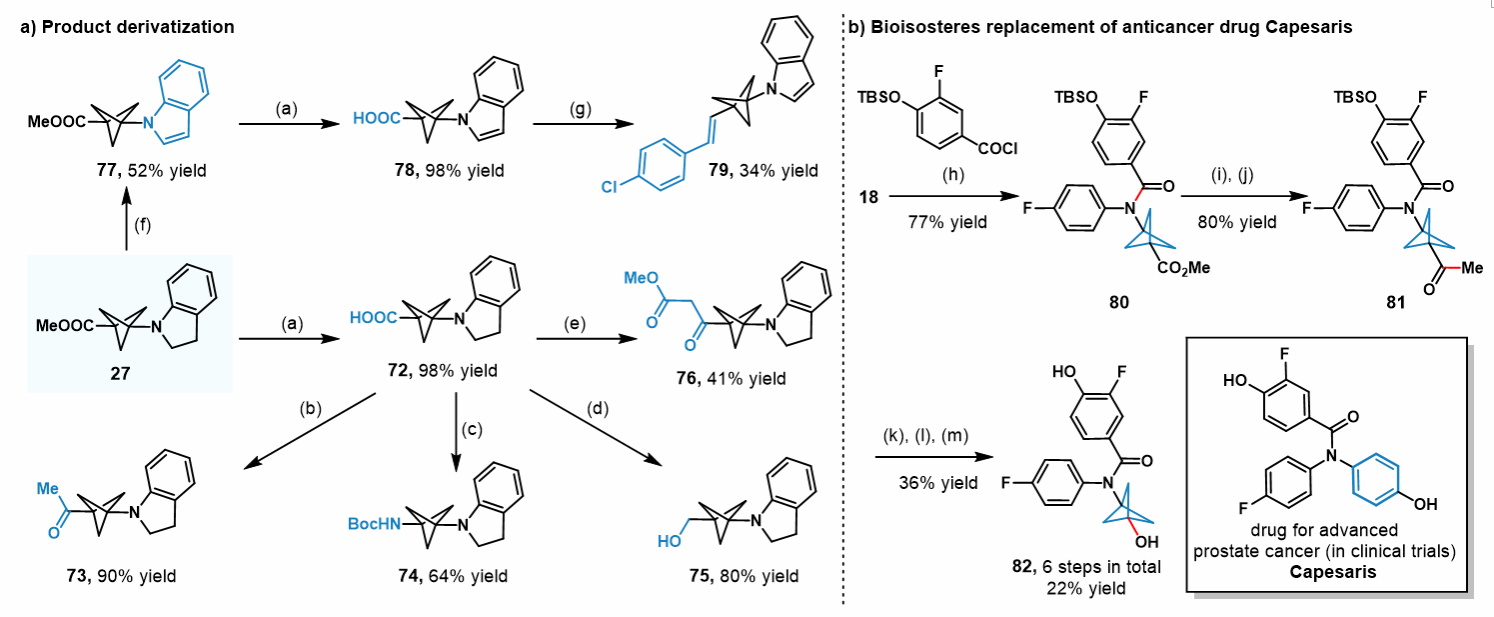

此外,作者还展示了合成的饱和生物电子等排体的进一步转化,以证明其在合成中的多功能应用。例如酯基水解、酮基化、Curtius重排、硼氢化还原、缩合与脱羧Heck型反应等,这些转化进一步证明了我们方法的应用前景。作者还探索了将BCP骨架整合到药物分子中的方法。从脱羧胺化产物18合成抗癌药物Capesaris的BCP类似物。通过酰胺形成、Weinreb酮合成、Baeyer-Villiger氧化、硅基脱保护和水解(6步产率22%)的合成步骤来实现。这种三维生物电子等排体替代具有增强吸收、分布和代谢特性的潜力,同时有望解决与代谢衍生毒性相关的问题。

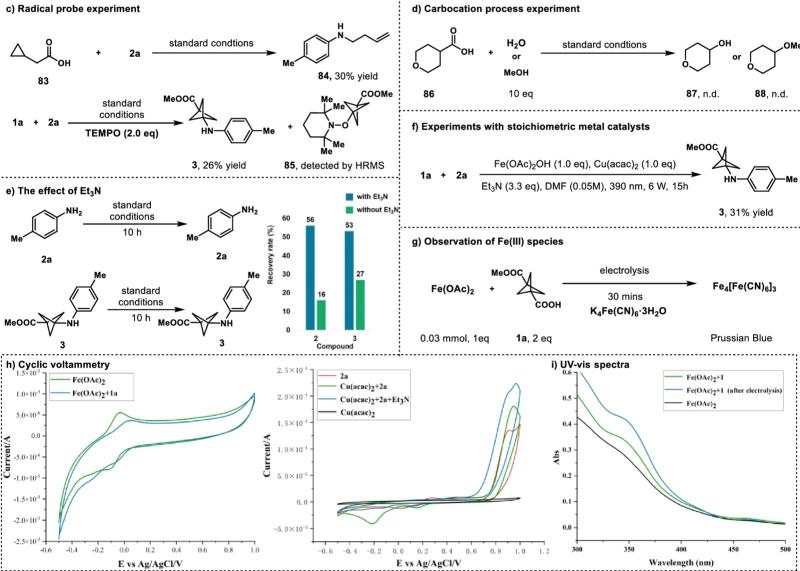

随后,作者设计了一系列实验来探究反应路径和关键中间体的存在,通过自由基钟实验、自由基捕获实验以及排除碳正离子途径来提供自由基中间体的证据。通过高分辨率质谱(HRMS)和反应物与产物的回收率验证了三乙胺在体系中除了作为碱,还起到保护胺基底物和产物免受分解的作用。通过Fe(III)捕获和化学计量金属的实验证明了Fe(III)作为活性物种启动LMCT过程产生烷基自由基。此外还通过CV实验和紫外光谱揭示了底物和催化剂间可能的相互作用。

综上所述,该方法摈弃了从头合成的策略,直接以商业可得或者易于制备的笼状小环生物电子等排体羧酸为原料,发展光电协同催化的直接脱羧胺化反应用于合成芳胺类药物的生物电子等排体,模块化地对各种位置取代(对位、邻位和间位)的芳胺结构药物进行生物电子等排体替换。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-54648-6