探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大王如竹教授ITEWA团队提出基于同时吸附和解吸的被动连续式湿泵

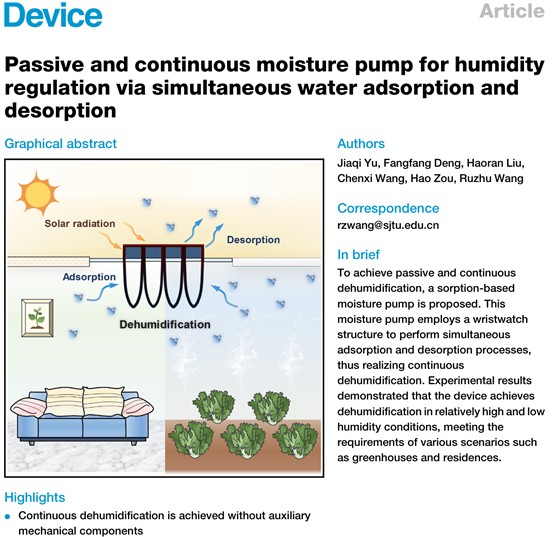

近日,上海交大机械与动力工程学院制冷与低温工程研究所王如竹教授团队在Cell姊妹刊Device上发表了题为“Passive and continuous moisture pump for humidity regulation via simultaneous water adsorption and desorption”的研究论文,针对多场景除湿需求,提出了一种基于同时吸附和解吸的被动连续式湿泵。该装置采用吸湿盐溶液浸渍多孔基质制备复合吸附材料,通过手表形结构设计,在空间上实现了吸附材料内吸附与解吸过程的并存,从而实现连续除湿过程。研究突破了传统连续式除湿技术需依赖外部主动能源的限制,为未来湿度控制技术的设计提供新思路。制冷与低温工程研究所博士生余佳琦是本文第一作者,王如竹教授为通讯作者。

对于温室、住宅、仓库等高湿场景,湿度调节在室内环境调控中发挥着重要作用。然而,大多数除湿技术消耗大量电力,或者需要复杂的机械部件以实现连续的工作模式,这些部件通常难以制造且成本高昂。由此,低成本、高能效的被动连续式除湿技术是未来建筑环境湿度控制可持续发展的重要方向。

为实现连续、被动除湿,论文提出了一种基于吸附原理的湿泵。该湿泵安装于室内、外的隔板之间,在光源的驱动下,室外侧吸附材料处于相对高温状态,解吸出水蒸气;室内侧吸附材料则处于相对低温状态,吸附水蒸气。在溶液浓度梯度及毛细力的驱动下,室内侧吸附材料内部的稀溶液转移至室外侧,从而实现连续除湿。为实现上述过程,将手表形状的三维结构应用于LiCl@ACF复合吸附材料,以构建空间上的高温度梯度和高溶液浓度梯度,使吸附与解吸过程同时存在于前述吸附材料中。对于内部稳定产生水蒸气的高湿环境,该湿泵的平均除湿速率可达256.25 g∙m-2∙h-1,远高于二维结构的LiCl@ACF复合吸附材料。在饱和吸水量的初始状态下,湿泵仍可将封闭环境的相对湿度由70%降至50.8%。户外小型温室实验表明,相较使用需再生的传统干燥剂,该湿泵能够使室内湿度保持在适宜农作物生长范围的时长增加5.5小时。论文还分别以能耗和成本为指标对比了该湿泵和其他主、被动除湿技术,表明提出的湿泵均优于此前其他文献报道的数据,具备市场化推广的潜力。

王如竹教授领衔的ITEWA多学科交叉创新团队(Innovative Team for Energy, Water & Air)长期致力于解决能源、水、空气领域的前沿基础性科学问题和关键技术,旨在通过学科交叉实现材料-器件-系统层面的整体解决方案,推动相关领域取得突破性进展。近年来,团队在Science、Joule、Energy & Environmental Science、Advanced Materials等国际期刊上发表了系列跨学科交叉论文。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.device.2024.100429