探索发现 · 交大智慧

探索发现 · 交大智慧

上海交大博士生曾志坤在《物理评论快报》发表颗粒物质非平衡态统计物理有效温度研究成果

近日,上海交通大学物理与天文学院博士生曾志坤(导师:王宇杰)以第一作者在《物理评论快报》上以“编辑推荐”发表了题为“Equivalence of Fluctuation-Dissipation and Edwards’ Temperature in Cyclically Sheared Granular Systems”的论文。

颗粒体系是一种典型的具有强烈耗散性质的非平衡态体系。能否将经典的平衡态统计物理推广到颗粒体系之中,是当前的研究热点之一。类似于经典平衡态体系的热力学温度,非平衡态有效温度已经被证明在颗粒等无序体系中发挥了重要作用。然而,有效温度的定义方法多样,不同方式得到有效温度的物理意义和以及它们之间的关系尚不明确,有待进一步研究。

上世纪90年代,剑桥大学S. F. Edwards教授及合作者提出了颗粒物质的统计力学系综框架,该框架将颗粒体系堆积所占的空间体积类比为平衡态中的能量(也被称作体积系综),进而导出颗粒系统的温度、熵等一系列统计力学指标。课题组前期工作已经从实验上证明了该框架在带有摩擦的真实颗粒体系中的适用性(Phys. Rev. Lett. 127, 018002 (2021))。而另一种在颗粒体系中被广泛应用的有效温度定义方法是基于涨落耗散定理获得有效温度,通过这种方式获得的有效温度往往代表了体系的输运性质。然而,目前尚没有实验工作系统地在真实颗粒体系中同时研究这两种温度。厘清这两种不同定义方式有效温度之间的关系,对于理解颗粒物质的流变学,以及发展非平衡态体系的统计物理框架具有重要意义。

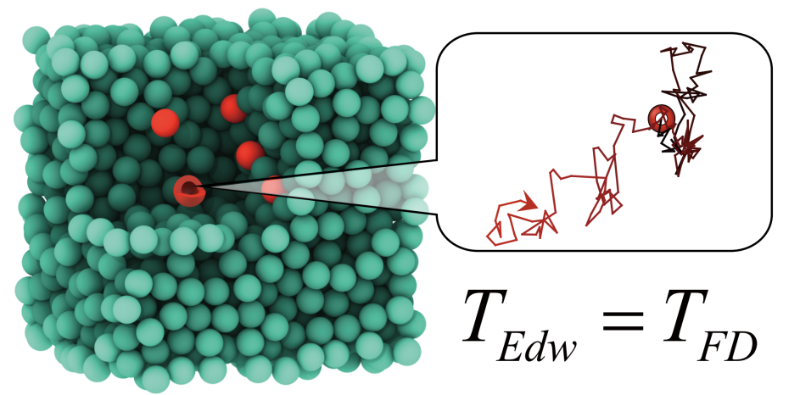

颗粒体系系综有效温度与涨落耗散温度测量示意图

在该工作中,曾志坤与合作者利用X射线CT成像技术获得的颗粒追踪数据,在准静态循环剪切的颗粒体系中,分别通过体系的体积涨落以及示踪粒子的定向和扩散运动,实验测量了基于Edwards系综和Einstein关系两种定义方式的有效温度。实验发现,这两种有效温度完全一致,并与实验条件无关。表明了两种出发点不同的统计物理框架的一致性和统一性,证明了颗粒物质中存在一个普适的非平衡态统计物理框架和有效温度。该工作对颗粒物质非平衡态统计物理框架有效性的验证,对于建立基于微观过程统计平均而不是纯经验的颗粒宏观连续介质力学,以及改变颗粒物质现有的数值模拟的研究模式,具有非常重要的意义。

论文第一作者是上海交通大学物理与天文学院博士生曾志坤,通讯作者为王宇杰教授与袁野博士后。该工作得到了国家自然科学基金No. 11974240、上海市科委项目No. 22YF1419900以及中国博士后科学基金项目No. 2021M702151的支持。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.228004