交大党史故事

交大党史故事

汪道涵口述:1933年中共地下党在交大

— 交大党史故事汪道涵(1915-2005),原名汪导淮,安徽嘉山(今明光市)人。1932年9月,考入交通大学科学学院物理系。1933年1月参加革命工作,3月加入中国共产党。抗日战争期间,为创建淮南抗日根据地作出了贡献。解放战争时,为解放区的财经工作做了大量开创性的工作。新中国成立后,长期在财政、工业等战线工作,为我国机械工业和对外经济的发展出谋划策,发挥了重要作用。曾先后担任上海市委书记、副市长、代市长、市长。主持制定了《关于上海经济发展战略的汇报提纲》《上海城市总体规划方案》等一系列事关上海重大发展的战略性决策。1991年12月起,任海峡两岸关系协会会长,1993年和1998年两次受权与台湾的海峡交流基金会领导人会晤,为推动两岸谈判进程、促进两岸关系发展做出了重要努力,为实现祖国和平统一大业作出了卓越贡献,受到两岸同胞和国际社会的广泛赞誉。他是中共八大、十二大、十三大、十四大、十五大代表,中共第十二届中央候补委员。1985年当选为中央顾问委员会委员。第五、六届全国人大代表。

2002年5月15日,上海交通大学党史校史研究室陈泓、曹子真、孙萍等一行人拜访汪道涵学长,对其1932—1933年在交大这一段短暂而不凡的革命经历进行了口述访谈。

求学交大,秘密入党

我是1915 年生的。1932 年9 月,我从南京中学毕业后考进了交通大学,读的是物理系。当年的系主任是裘维裕,化学老师是徐名材。徐名材很好的,是一位很认真的老教授。解放后他和我一起工作,那时我当工业部长,他当化工处长。跟我同班的同学有黄席棠、任有恒。

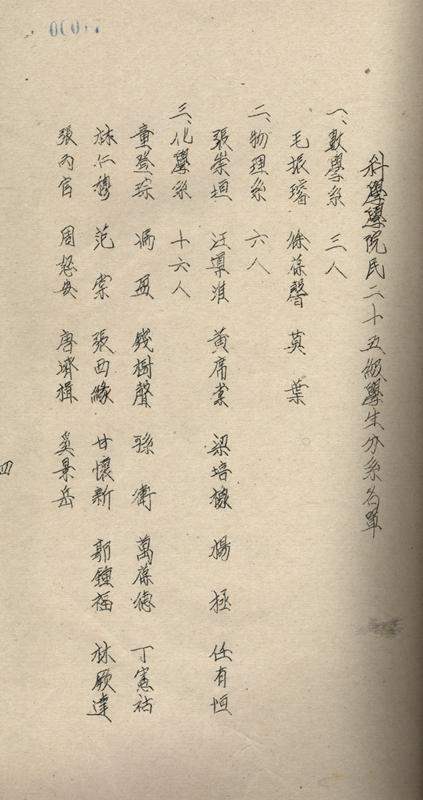

1932年交大科学学院分系名单,原名汪导淮的汪道涵入学物理系

1933 年2 月,我参加了社联,一同参加的有林仁穆等。这是文化界左翼群众组织,全称是“中国社会科学家联盟”。3 月,林得连介绍我入党。入党之后,党生活有小组活动,主要是自我批评和发展党员。当时上级给我们的任务是突击发展党员。支部内还设立列宁小组,这是党员的学习小组,主要学习理论。小组活动总是在万国公墓和法华寺附近(现在的交大法华路校区)进行,那里荒凉得很,大家利用礼拜天买点东西,以聚餐的形式作掩护。

组织进步学生的革命活动

1933年3、4 月间,学校举办工业博览会,规模很大。大家在博览会上发放了传单,当时我在容闳堂楼上散发传单。容闳堂是新建的办公楼,铁道部为纪念中国第一位留美学生容闳而命名,又名总办公厅。当时还组织过好几次演讲会,有中文及英文的演讲会。演讲会参加者中有一位比我高一届的、姓朱的、英文非常好的同学,他不是共产党员,后来留学去了。

当时我们想争取一位革命的同情者——方心诰,他是抗日爱国将领方振武的儿子、香港特区政务司司长陈方安生的父亲。他从北京某学校考进交大,读管理学院的丁业管理系。我们和他谈一些国民党的事情,谈一些仇恨,他总是默默地听着。我本人和他的关系很好。那时,我不知道工业管理系到底学什么的,常去同他闲聊。我和他都喜欢京剧,每个星期天有票友来学校体育馆教戏,我俩就去听。方心诰读了一年就离开了学校。因为方振武抗日,蒋介石就监视他,并对他家属进行调查。他们担心自身处境,就去了英国。

青年时期的汪道涵

五一接到社联的任务, 组织一些同学去泥城桥(今西藏中路第一百货),在北边的宁波同乡会前面进行游行,但后来没有成功。交大去了四、五个人,我也去了。满街都戒严,看看举行不了了,待了近一个小时,就解散了。

平常每星期都要写标语,写在电线杆上。那很有意思。一种是用毛笔蘸黑墨水写,直接写在杆子上,当时规定末了注明“NY”(南洋)字样。从兴国路一直到交大,兜一个圈子,特别是去租界写。夜晚街上没有什么人,我们两人一组,一个把风,一个就写。标语的口号有“反帝”“抗日”“保卫苏维埃”“保卫苏联”。另一种是散发传单,当时做工人运动,在天钥桥路五洲固本皂药厂,在肥皂上刻标语盖在墙上。写标语、写传单、贴传单,想尽一切办法做工人阶级的工作。

五一之后,交大学生会改选。当时学生会委员是依靠年级起作用的,我们正处在一年级到二年级的过渡。竞选的结果是,我们支部里面有三个人进去了。一位是顾文卿,主持学术部,一位是林得连,主持艺术部,还有一位是我,主持平民教育部。交大学生会平民夜校设在交大校门对面一幢二层楼的房子里。我为什么要竞选平民教育部呢?当时党的任务是想尽一切办法教育工人。我是这个学校的主持人,这样可以从学生会里拿到一笔经费,用来买粉笔、黑板、纸张。当时大家都是穷光蛋,这笔经费对我们来说数目不小。我们这一届学生会会长是龚绍熊。

2003年10月22日,汪道涵与林得连亲切交谈

进入学生会后没多久,工作还没来得及开展,顾文卿就调到法南区做区委书记了。在7、8 月间,林得连调到徐家汇做委员会(工委)书记。这个工委的活动地点就在现在衡山路与建国路相交的一个胡同。因为我与林得连熟,所以去过一次。

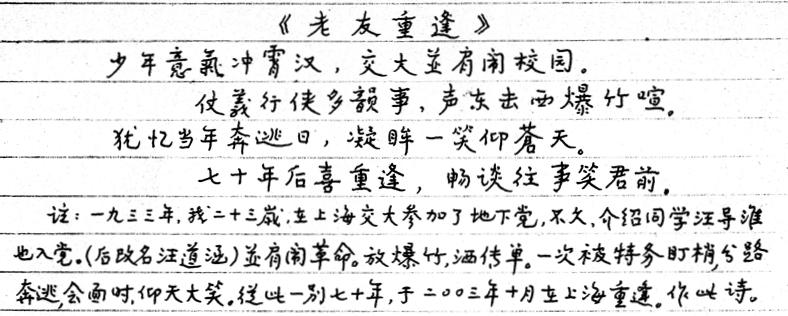

林得连诗作《老友重逢》

7 月暑假期间,我没有回家,被调出交大,任抗日左翼团体反帝大同盟(简称“反委”)法南区党团书记。当时我住在位于衡山饭店对面一幢三层楼的一所公学内,同住的有“反委”的几位同志。其中一人姓黄,解放后当过江西省副省长;一人姓方,是安徽宿城人,抗战时期在八路军总部工作。

我去了“反委”,先忙八一游行的事。顾文卿通过地下省委和沪中区联系,由我和沪中区的一位同志在外滩接头,准备八一游行示威活动。接头是在一天晚上7、8 点钟的时候,地点在现在的福州路与山西路交接的地方,即中西大药房的门口。当时法南区决定由我做示威游行的指挥,沪中区也有个人做指挥。此次示威游行取得了成功,放了火炮。但主席被捕了,他是位法国留学生,四川人。

八一过后,又接上级任务,组织欢迎反战反法西斯联盟进步人士——法国巴比赛、英国工党领导人马莱和法国共产党领导人瓦扬古久列等人来上海的活动。9 月初,马莱和瓦扬古久列坐轮船到上海,在杨浦区的一个码头上举行了一个很大的欢迎会。欢迎会过后,我们膀子套膀子地进行游行,然后散开。参加者中我认识的人有上海美专和新华艺专的几个同学。10 月,马莱和瓦扬古久列离开上海的时候,又在爱多亚路(今延安东路)法国领事馆前举行欢送会。党组织安排我参加指挥所的内勤工作,指挥所设在朱葆三路(今溪口路)一家旅馆内。

交大党支部和支部成员

我知道交大在1932 年有党支部,支部书记是王镇钰,他是大连人,与顾文卿是同年级的。党员有袁轶群,他很活跃,后来遭逮捕。1932 年入党的党员有顾文卿、陈延庆、冯柏根等,其中顾文卿、陈延庆都是由王镇钰发展的。陈延庆是胡乔木的妹婿,盐城人,解放后任监察部第一副部长。当时我并不认识王镇钰和陈延庆,我会记得他们的名字,是因为我记得当时发生了“柴拉报行动”事件。为纪念俄国十月革命胜利,1932 年11 月,他俩拿啤酒瓶去砸位于亚尔培路(今陕西南路)的柴拉报馆,把玻璃窗打碎了,他俩也被法租界逮捕,没几天就被放了出来,但不能回学校了。

在王镇钰之后的支部书记是顾文卿。冯柏根、冯寿宝、老范是工友党员。冯柏根是化工室的工友,无锡人,大概25、26 岁。他在党内生活的时间很长,人很好,淳厚又老练。我们的书与材料不敢拿到宿舍,都放在化学实验室,一点也没暴露。冯寿宝是医务室工友,也是无锡人,解放后任南京医药局局长。老范在图书馆当管理员,他是党内的交通,负责将油印的文件传给我们。交大平时不油印材料,在工业博览会期间油印过一些,当时油印机不好搞。我们的书都通过老范带过来,如《反杜林论》《共产主义ABC》等。我们将进步书籍夹在教科书和参考书之间带进图书馆去看。张大奇是王骥介绍入党的,解放后到了机械部,成为总工程师,后任北京第八设计院院长。章鸿业、章鸿志是堂兄弟,他们是待发展对象。林娟是平民夜校的学生党员,苏北人。

我调离交大后,有时还见得到林得连,他会来徐家汇。有时我回学校,就和冯柏根联系,还找过王骥、老范等。1933 年交大党支部和支部成员的情况是:1933 年2 月至5 月,顾文卿任支部书记,王骥任组织干事,林得连任宣传干事;1933 年6 月至7 月,林得连任支部书记,王骥任组织干事, 我任宣传干事;1933 年8 月至9 月,王骥任支部书记,冯柏根是委员;1933 年9 月起,冯柏根任支部书记。因为当时经常搞大型活动,暴露得快,组织内成员换得也快。

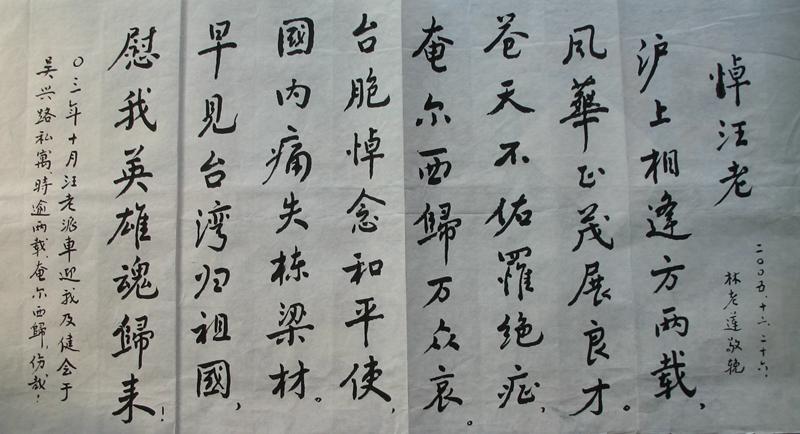

林得连亲笔题写的挽诗《悼汪老》

不幸被捕,离开上海

1933年11月底的一天, 我准备回交大看冯柏根,在学校附近的台斯德郎路(今广元路)、姚主教路(今天平路)路口被捕了。因为有密探盯梢,看到我去过中国领土保障大同盟。6、7 月间,党组织成立中国领土保障大同盟,在法租界设有公开的办事机关,也多次在报纸上登过广告。经上级安排,我曾去那里做过群众工作。被捕后,我被送到位于虹桥路的国民党上海公安局徐家汇分局,再转到南市区公安局。审讯中,我既不承认是共产党员,也不说是青年团的,连中国领土保障大同盟成员也没有承认。我只说自己是一名学理工科的学生,只知道爱国救国,所谓“天下兴亡,匹夫有责”,看到有中国领土保障大同盟这么个公开机构,才顺便进去看看。我在南市区公安局关了一个多星期后,又被转到龙华警备司令部,作为政治犯被关押在丙号房内。之后,我父亲前来保释我。因为国民党当局没有抓住我从事革命活动的任何证据,1934 年1月我被放了出来,父亲连夜将我带回家乡。此后,党在交大的情况,我就不知道了。

在被捕前,有几次我都把盯梢甩掉过。盯梢的人的面貌可以认得,只要一打照面,我就立即设法走开。当时我们被告知,走在马路上要注意照照商店里的玻璃橱窗,看看后面有没有盯梢的。住的地方要选择前后门都通的房子,假如前面被堵住了,后面可以溜走。我在法南区工作时,除了住过“反委”机关外,还一度住在霞飞路(今淮海路)租借的亭子间里。

我们之所以会参加革命,主要是民族危机和社会危机,前者是民族危亡压得人透不过气来,后者是大批青年学生失业,在国民党统治下是毫无出路的。对此,我们深恶痛绝,非得解决它不可。当时很多交大学生盼望毕业后当个普通职员或教员,拿到几十块钱(银圆)的工资,或者争取考公款出国的机会。但这种机会不是人人可以获得的。没别的路可走,我不参加共产党,毕业后只能做中学教员。因此我在出狱后,回家乡当教员,在学生中搞救亡运动。1937 年,带着一批学生上延安。后来我被派至安徽前方,我很高兴,那里是没有被开垦的一大片农村。

2002年5月15日,汪道涵同志接受母校党史校史研究室主任陈泓的访谈

来源:马德秀主编:《思源·往事》,上海交通大学出版社2012年版。