风采巡礼

风采巡礼

化学化工学院:党建引领风帆劲 砥砺奋进谱新篇

— 风采巡礼[编者按]:为迎接即将召开的上海交通大学第十二次党代会,上海交通大学在学术新闻网和第十二次党代会专题网、交大发布、上海交大报共同启动“风采巡礼”专栏,全面展示各单位、各领域第十一次党代会以来,以党建为引领,各项工作所取得的成就,接续奋斗谋发展,凝心聚力创一流。

——坚持党管人才,集聚效应凸显,汇聚一支结构合理的高水平师资队伍。积极构建有利于师资队伍可持续发展的良好生态,高层次人才不断汇聚,优秀青年后备人才充足。2021年以来,新增中青年骨干人才22人、优秀青年人才30人,国家级人才数占学院师资队伍比例从27%提升至58%,基本建成以长聘体系为主的师资队伍结构。

——胸怀“国之大者”,加强有组织科研,学科建设成效显著。以国家战略需求和世界科技前沿为导向,引导学院教师坚持做“有品位“的科研。2021年以来,新增3个全国重点实验室(含共建2个),获国家自然科学基金委基础科学中心(卓越研究群体)项目2项、创新研究群体项目1项,国家基础研究创新提升工程项目1项,斩获国家自然科学二等奖1项,上海市科技进步特等奖1项,在Science、Nature正刊上发表论文7篇。化学学科位列全球ESI前万分之二、NI指数全球第6,2025年QS全球排名化学位列21、化工位列29。

——把牢办学方向,落实根本任务,人才培养质量持续提升。积极开辟新的学科增长点,新增化学生物学本科专业,率先开展“AI+化学”专业改革。近五年,新增国家教学成果一等奖1项(参与),上海市教学成果一等奖1项,上海市课程思政教学设计展示活动特等奖1项,张万斌教授荣获宝钢优秀教师特等奖。牵头获批教育领域重大设备更新项目,基础化学实验教学中心获评上海市示范中心(三星级)。4名学生获国家自然科学基金资助,6名学生获中国科协青年人才托举工程支持,在“挑战杯”“国创赛”“职规赛”等顶尖赛事屡破纪录,继续深造率和就业引导率不断提升。

——加强文化引领,打造学科特色品牌,汇聚高质量发展合力。挖掘凝练以“科研报国、与祖国同向同行”为内核的“霞光精神”,推出话剧《霞光颂》、霞光育人工作室等学科特色文化项目,打造全方位、立体式的“霞光工程”党建品牌矩阵。精心设计集教学、科普、宣传、互动为一体的文化展示空间,激发师生干事创业内生动力。举办校友会换届大会暨班级理事大会,新增“江苏国泰基金”“周以敬基金”等校友捐赠项目,汇聚力量共绘发展同心圆。

化学化工学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将党的领导贯穿办学治院全过程,纵深推进人才强院、育人为本、交叉创新和文化引领战略。学院现有教工党支部10个,学生党支部14个,师生党员680人。2023年9月,学院召开第二次党员代表大会,凝聚思想共识,汇聚发展合力,明确建设“国际一流、国内顶尖”化学化工学科的发展目标。

2023年9月24日,化学化工学院召开第二次党员代表大会

近年来,学院党委获批创建校党建工作标杆院系,本科生党支部成功创建全国党建工作样板支部,高分子系教工第一党支部与机关党支部双双入选校样板支部,颜德岳院士采访微视频《躬耕六十载,化为报国心》入选教育部最佳微视频,学生党员武欣婷获上海高校“百名学生党员标兵”。

一、坚持和加强党的领导,深化政治引领,筑牢高质量发展基础

学院党委坚决落实主体责任,牢固树立大抓基层的鲜明导向,不断完善理论学习机制,强化党建与业务深度融合,着力推动基层党组织全面进步、全面过硬,以高质量党建引领高质量发展。

(一)深学细悟,固本培元,持续抓好党的创新理论武装。学院党委把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,构建常态化的理论学习机制,严格落实“第一议题”制度,不断提升理论学习中心组学习与党员学习教育制度化规范化水平。搭建“党委书记党课-专业教师主题分享-校友实例分享-支部书记微党课-学生党员微演讲”五层矩阵式宣讲体系,凝聚思想共识。加强二级党校建设,面向优秀青年人才开展“因化而聚·霞光领航”青年骨干教师培训班,邀请丁奎岭院士、涂永强院士、樊春海院士进行授课,激励青年教师勇担时代使命。

2024年6月20日,化学化工学院和变革性分子前沿科学中心“因化而聚·霞光领航”青年骨干教师培训班开班仪式

(二)建强堡垒,夯实根基,深化党建业务一融双高建设。坚持“四同”机制赋能,一体化推进党建业务工作。严格落实领导干部联系基层党支部“双清单”,策划推进“一支部一特色”项目建设,探索“党建+业务”主题党日范式,以点带面将组织优势转化为发展优势。选优配强党务干部,专任教师党支部书记“双带头人”全覆盖,“四青”人才担任支委比例超30%。持续加强对高层次人才、低年级本科生等重点群体的政治吸纳,颜德岳院士心系党和国家事业,于耄耋之年光荣入党,用实际行动践行信仰。2名海归青年教师顺利入党,另有4名海归青年教师递交入党申请。学生党员发展人数大幅增长,近三年本科生毕业时党员比例均超30%。

(三)完善内控,从严治党,以严实作风擦亮政治底色。充分发挥党组织把方向、管大局、保落实作用,统筹党委会和党政联席会的前瞻性和整体协调性,健全“集体领导、党政分工合作、协调运行”工作机制,提升决策的规范性和科学性。落实党委对意识形态、党风廉政建设工作的主体责任,压紧压实“一岗双责”。完善重点领域关键环节监管机制,坚决纠正“四风”。做好校内巡视整改工作,建立长效机制,巩固整改成效。

2023年11月13日,教育部直属高校党建联络员曲景平列席指导化学化工学院党委会、党政联席会

2024年5月21日,化学化工学院组织开展党纪学习教育专题党课,特邀校党纪学习教育讲师团成员、校党委巡视工作领导小组办公室副主任郑浩作党课宣讲

二、推进人才强院战略,加强顶层设计,师资队伍取得长足进展

学院党委着力推动党的建设和人才队伍建设协调发展、深度融合,将“党管人才”重点落在青年人才集聚和培养,不断加强思想引领,打造近悦远来的人才高地,为学科建设注入强劲动能。

2022年9月6日,化学化工学院战略咨询委员会成立大会暨第一次会议

2024年10月17日,“因化而聚,与党同行”化学化工学院青年骨干培训班之“大师领航”暨2024年新入职、新晋升(“双新”)教师座谈会

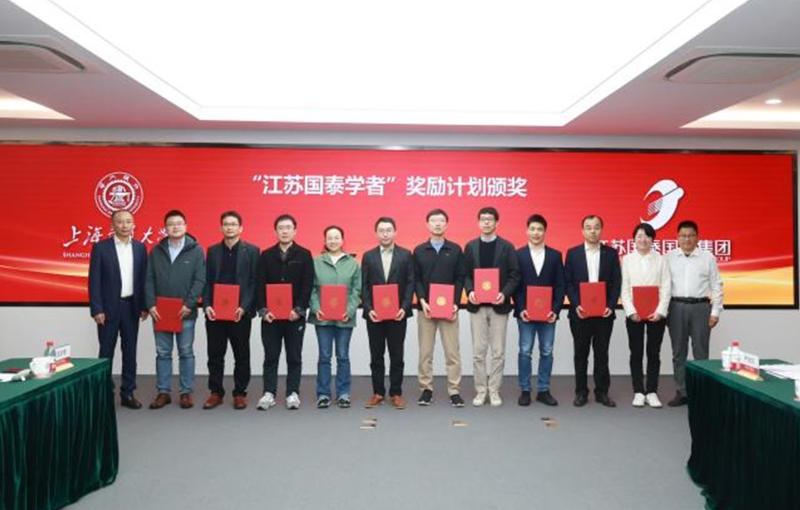

2024年4月17日,“江苏国泰学者”奖励计划颁奖,31位青年教师获“江苏国泰学者”,30位同学获“江苏国泰奖学金”

(一)把准方向,加强布局,高水平师资队伍建设成效显著。抓好顶层设计,一体化布局“党管人才”工作体系,健全“人才工作领导小组”相关制度。构建“引育并举”长效机制,策划推进“党建+高层次人才队伍建设”等专项人才工作,专门制定针对高层次人才的引育发展策略。强化“高精尖缺”布局导向,总结高分子学科有益经验,提升各学科人才引育成效。近五年,累计引育22位杰青、长江、万人等中青年骨干人才,11人获批优青、青长、青拔等人才计划支持,19人依托入选海外优青,逐渐形成了一支结构合理的高水平人才队伍。

(二)搭建平台,分类施策,稳定支持优秀青年人才快速成长。将党管人才落实到对优秀青年人才的关心和培养,组织青年人才深度参与重要平台基地、重大项目和国内外重要学术会议的申报和组织中,增强青年人才的参与感、荣誉感和获得感,激发干事创业热情。以“建优促强”为原则优化资源配置,设立“江苏国泰学者”等奖励计划,多措并举支持青年人才成长。重视博士后队伍科研生力军作用,“十四五”期间博士后体量翻倍,获国家级、省部级人才科研项目人数持续提升。

(三)思想引领,选树典型,着力营造良好育人生态。构建党委统一领导、党政齐抓共管、学院具体落实、教师自我约束的“四位一体”师德师风工作体系,常态化开展谈心谈话,充分发挥党支部作用,加强对学院教师的思想引领,筑牢思想防线。近年来,师德先进典型不断涌现,樊春海院士获评上海“最美科技工作者”,颜德岳院士获评学校首届“交大名师”,张万斌教授获评上海市先进工作者、首届校就业引导名师,学院新增上海市劳模创新工作室2个,上海市教育系统劳模创新工作室3个。

三、深化交叉创新战略,强化内涵建设,科研创新能力持续攀升

学院党委加强党建赋能有组织科研,以国家战略需求和世界科技前沿为导向,引导学院教师坚持做“有品位“的科学研究,推动在基础研究领域、交叉前沿领域、重要平台基地申报和高水平创新成果等方面取得新突破,学科建设再上新台阶。

(一)抢抓机遇,系统谋划,提升原始创新能力。加强顶层设计,引领全院师生以提升原始创新能力、成果转化能力和开放合作能力为目标,提高政治站位、做有品位研究、强化原始创新,努力打造学术新高地。近五年,科研经费总量和质量持续攀升,新增国家自然科学基金244项,科技部重点研发项目8项(首席单位),杰青11项,优青9项。在超大项目和群体项目取得历史突破,获基金委基础科学中心项目1项、卓越研究群体项目(A类)1项、创新研究群体1项,国家基础研究创新提升工程项目1项,上海市重大科技专项1项。标志性科研成果不断产出,新增国家自然科学二等奖1项、上海市科技进步特等奖1项,7篇论文发表在Nature、Science等顶级期刊上。

(二)优化布局,加强合作,平台基地建设成效显著。主动对接国家和区域发展需求,积极加强学科的交叉融合和内涵建设,培育学科建设新的增长点。新增化学生物协同物质创制全国重点实验室,与上海化工研究院共建聚烯烃催化技术与高性能材料全国重点实验室,与山东东岳集团共建含氟功能膜材料全国重点实验室。成立绍兴新能源与分子工程研究院,与上海华谊、江苏国泰等企业建立战略合作关系,共建多个校级联合研发中心。化学学科位列全球ESI前万分之二、NI指数全球第6,2025年QS全球排名化学位列21、化工位列29。

2025年6月12日,化学生物协同物质创制全国重点实验室启动会暨第一届学术委员会第一次会议

2022年9月24日,上海交通大学绍兴新能源与分子工程研究院揭牌仪式举行

四、贯彻育人为本战略,坚持立德树人,人才培养质量持续提升

学院党委牢记“为党育人、为国育才”的使命担当,旗帜鲜明地把立德树人作为根本任务,深化教育教学改革,优化人才培养体系,着力将学院的科研优势、人才优势转化为育人优势,努力提升育人水平。

(一)深化本科教学改革,完善人才培养体系。学院党委书记定期参加教学专题研讨,统筹谋划教学工作。全面推进“加强基础、挤水铸金、跨界交叉”的化学专业改革,新增各类教改项目13项。主动对接国家需求,率先开展“AI+化学”专业改革,构建AI赋能的多层次培养体系。持续开展学院教学竞赛,引导学院教师潜心教书育人。新增国家教学成果一等奖1项(参与)、上海市教学成果一等奖1项、上海市课程思政教学设计展示活动特等奖1项、上海市高校教师教学设计创新大赛一等奖1项。牵头获批教育领域重大设备更新项目,基础化学实验教学中心获评上海市级实验教学示范中心(三星级),教学条件持续改善。2名本科生荣获国家自然科学基金青年学生基础研究项目资助。

(二)优化研究生培养方案,着力提升培养质量。学院博士生招生质量逐年提升,预录取直博生增长率居全校前列。持续推进专业学位研究生产教融合教育基地建设,与中国工程物理研究院化工材料研究所、华谊集团等重点企业签署联合培养专项协议,新增与中电科58研究所共建的专项班,持续优化培养体系。7篇博士学位论文获校优秀博士学位论文(含提名),6名博士生获校“学术之星”(含提名)。6名博士生获批中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,2名博士生获国家自然科学基金博士生项目。

(三)加强课程思政建设,深入推进有组织教学。坚持有组织教学,完善教学团队建设,深入挖掘课程蕴含的思政教育资源,增强育人质效。主持编写上海市《化学工程与工艺类课程思政教学指南》,有机化学团队获上海市课程思政示范团队,1门课程获首届上海市课程思政教学设计展示特等奖。新增省部级重点(一流)课程5门,获推申报国家“十四五”规划教材2本,入选行业“十四五”规划教材1本。

(四)强化思政引领,育人质量不断攀升。深化“招生-培养-就业-校友”全链条人才培养体系,本科生继续深造比例和博士生学术就业比例持续提升。以“双创”教育为引擎,成立“霞光创新创业中心”,组织开展“霞光讲坛”“化言沙龙”等活动,引导高层次人才下沉教育一线,培育学生学术志趣。多名学生在“挑战杯”、“职规赛”、“国创赛”等顶尖赛事拔得头筹,持续刷新科创赛事最高奖项历史记录。“情系新疆·践行使命”实践团3次获评全国“三下乡”重点团队,两个基层团组织获评上海市高校活力团支部,团刊“花火”运营团队获评上海市“青年文明号”,学院团委获上海市基层团组织典型选树单位、上海市高校标杆活力团委,学院获批校“三全育人”示范单位。

“情系新疆·践行使命”实践团3次获评全国“三下乡”重点团队获教育部、团中央表扬信

五、实施文化引领战略,注重以文聚力,师生向心力显著增强

学院党委坚持以文化人、以文育人,持续挖掘凝练学科特色文化,以价值引领与文化浸润相结合的方式,凝聚师生校友思想共识,激发奋进力量。

2024年12月14日,化学化工学院关工委分会“霞光育人工作室”成立仪式

(一)挖掘校史资源,赓续霞光精神。以优秀伉俪校友徐光宪、高小霞故事为典型,挖掘学院红色历史资源,凝练总结以“科研报国、与祖国同向同行”为内核的“霞光精神”,打造“霞光工程”党建品牌文化。成立霞光育人工作室,创作原创话剧《霞光颂》,引导基层党支部以“霞光精神”为核心打造支部品牌,构建具有学科特色的文化育人格局。

(二)筑牢思想阵地,讲好化院故事。紧密围绕中心工作,构建“外塑形象,内聚人心”的立体化传播体系,提升学院社会影响。师生事迹多次获《新闻联播》《人民日报》等主流媒体报道,学科影响力持续增强。依托两期学术文化空间示范点建设和实验室安全教育基地,打造集教学、科普、宣传、互动为一体的展示空间,营造具有浓厚学科特色的文化氛围,激发师生干事创业内生动力。

(三)关心关爱师生,汇聚发展合力。牢固树立以师生为中心的发展理念,充分发挥群团组织的桥梁作用,组织召开教代会、暑期务虚会、学代会等,及时了解掌握师生思想动态,做好诉求回应。积极搭建平台,成立师生羽毛球队、足球队等兴趣组织,举办教职工趣味运动会、暑期疗休养、“化小苗”特色公益科普等特色活动,丰富教职工生活。学院退休教师周以敬捐出全部财产支持学院发展,激励学院师生砥砺前行。广泛汇集校友资源,成功举办校友理事会换届大会暨班级理事大会等多项活动,新增“江苏国泰基金”等多个捐赠项目,校友捐赠率及捐赠总额逐年提升。

2024年5月9日,化学化工学院召开校友会换届大会暨班级理事大会

面向未来,学院党委将在学校党委的坚强领导下,毫不动摇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,团结带领全院师生员工,科学谋划“十五五”规划,抢抓历史机遇,以高质量党建推动学院事业高质量发展,努力建设“国际一流、国内顶尖”的化学化工学科,为学校建设世界一流大学不断贡献新的更大力量。