风采巡礼

风采巡礼

环境科学与工程学院:矢志守护绿水青山 奋力谱写发展新篇

— 风采巡礼[编者按]:为迎接即将召开的上海交通大学第十二次党代会,上海交通大学在学术新闻网和第十二次党代会专题网、交大发布、上海交大报共同启动“风采巡礼”专栏,全面展示各单位、各领域第十一次党代会以来,以党建为引领,各项工作所取得的成就,接续奋斗谋发展,凝心聚力创一流。

——“十四五”期间,学院党建工作成绩振奋人心。学院党委入选第二轮上海高校党组织“攀登”计划“上海党建工作标杆院系”培育创建单位;洱海党支部入选“上海市先进基层党组织”“上海市教卫工作党委系统先进基层党组织”、教育部第三批新时代全国高校党建工作“样板党支部”;建成国内高校首个习近平生态文明思想宣传展示中心。

——以一流学科建设为牵引,加快推进学院内涵式高质量发展。学院在教育部学科评估中连续获评A类优质学科;2023年环境与生态学科ESI排名稳定上升进入1‰;2025年环境科学QS排名位列全球第31名。五年来,先后承担国家重点研发计划项目9项、国家自然科学基金重点类项目8项等一大批国家级科研项目,科研经费到款总量近5亿元;以第一或通讯作者发表Nature正刊2篇及N/S子刊、PNAS等著名期刊18篇。

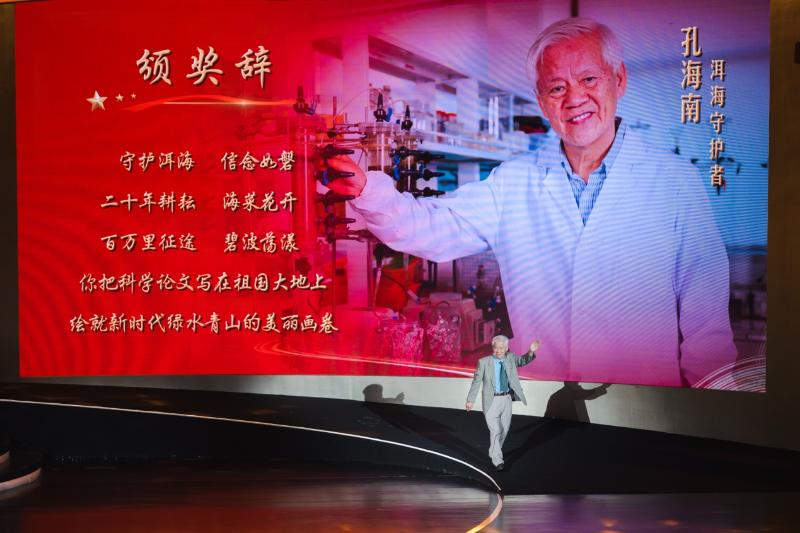

——持续传承首批“全国黄大年式教师团队”优秀品质,涌现出一批优秀教师典型。孔海南教授获评2024年感动上海年度人物,以“一本书、一部剧和一堂课”多维度传播科学家教育家精神;首席研究员王欣泽获评“全国脱贫攻先进个人”;学院教师获评上海交大教书育人奖、凯原十佳教师、就业引导名师、佳和优秀导师奖与十佳班主任等各类荣誉11人次。

环境科学与工程学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,全面落实习近平总书记关于教育科技人才系列重要论述和全国教育大会精神,以立德树人为根本、以服务国家生态文明建设战略为导向、以内涵式发展为目标,通过“党建红”赋能“生态绿”,实现党建与事业发展的双融合、双促进,在党的建设、人才培养、师资队伍、科学研究、国际合作等各方面取得可喜成绩,学院综合实力和办学声誉不断提升。

2022年12月21日,中共上海交通大学环境科学与工程学院党员大会顺利召开

一、强化政治引领,党建红赋能生态绿

坚持党的领导,加强政治建设。把党的领导贯穿于办学治院全过程,健全党委统一领导、党政齐抓共管的工作机制,构建高效协调运行的工作体系和议事决策机制,形成了学院务虚会统筹谋划、学院党委会议前置研究和政治把关、学院党政联席会议决策部署、党委中心组党建与业务双学习、党支部书记例会传达落实的运转模式。学院党委扎实制定和推进学院事业发展规划,集中力量实现重点工作和关键环节的突破,激发学院创新高质量发展的内生活力。

强化理论武装,筑牢思想根基。完善并坚持党委理论学习中心组和党员日常理论学习制度,领导干部带头学、党支部组织集体学、党员个人主动学的三级学习体系不断夯实。建成国内高校首个习近平生态文明思想宣传展示中心;依托云南(大理)研究院成功申报新时代上海高校教师国情教育基地;学院生态环境科普基地获批“上海市环境教育基地”;成功举办首届长三角高校环境学科党建论坛。

2024年11月23日,习近平生态文明思想宣传展示中心揭牌

夯实组织基础,积极创先争优。推进“党建+教学/科研/学科”协同育人机制,实现了党建与教育教学同频共振。将支部建在学科上,根据学科方向调整优化教职工党支部设置,选拔党性强、业务精、有威信、肯奉献的党员学术带头人和中青年学术骨干担任教师支部书记,积极发挥“双带头人”示范引领作用。加强党员发展和教育管理工作,提升党支部战斗堡垒作用。 “十四五”期间,学院党建工作成绩振奋人心。学院党委入选第二轮上海高校党组织“攀登”计划“上海党建工作标杆院系”培育创建单位;洱海党支部入选“上海市先进基层党组织”“上海市教卫工作党委系统先进基层党组织”、教育部第三批新时代全国高校党建工作“样板党支部”;学院两次荣获学校党建工作创新奖一等奖,一批党支部主题党日案例、党支部书记微党课、党建社会实践项目得到学校表彰。

二、坚持立德树人,培育拔尖创新人才

优化布局,稳步推进高质量教学体系建设。为主动适应国家生态文明建设战略需求与学科发展前沿趋势,对学院系所设置进行优化调整,成立“环境科学系”“环境工程系”“环境管理系”。学院率先实施“环境科学与工程”一级学科人才培养模式,入选首批国家级一流本科专业建设点。设立“可持续发展试点班”,建立符合环境学科特点的全周期学术人才培养机制。持续提高研究生优质生源比例和培养质量,牵头建设大理研究院专业学位硕士联培基地。新增非全日制工程管理硕士项目,打造“生态文明建设与绿色低碳发展”非学历教育品牌,开设环境、社会与治理(ESG)微专业。五年来,本科生深造率达到87%,博士生高水平学术就业率达53.65%。获评学校优异学士学位论文4篇,1名本科生入选校首届伯乐计划,1名本科生获评第十届唐孝炎环境科学创新奖学金评选中获评特等奖(本科生首次)、获首批国家自然科学基金青年学生基础研究项目;2名博士生获评学校“学术之星”,1名博士生获学校优博论文提名,2名博士生获中国环境科学学会优秀博士学位论文,2名博士生入选首批中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,2名博士生获首批国家自然科学基金青年学生基础研究项目。

聚力攀峰,不断提升教育教学水平。成立教学发展中心环境学院分中心,已成功举办七届院级青教赛,充分发挥教学竞赛在提高教师队伍素质中的示范引领作用。学院实验教学中心获批上海市级实验教学示范中心。五年来,获评上海市一流本科课程2门,上海市课程思政示范课程2门、示范团队1个,上海市重点课程1门,科学出版社“十四五”规划教材1本,教育部学位中心主题案例1个,中国高等教育学会教改项目1项,上海市教学成果奖二等奖1项,参与教学成果奖国家二等奖1项、上海市特等奖1项,学校教学成果奖特等奖2项、一等奖2项,首届学校研究生精品课程1门,学校人工智能赋能(AI+)课程建设项目2门。

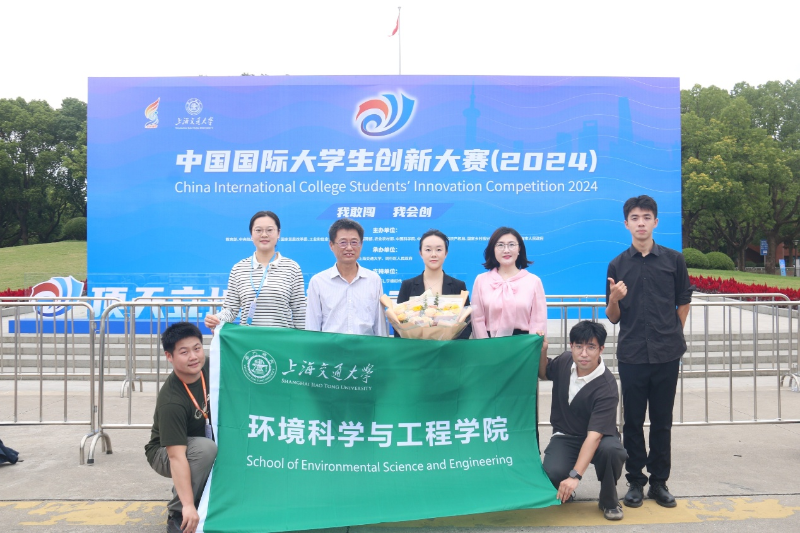

思政树人,守正创新育栋梁之才。学院深入贯彻“四位一体”育人理念,立足环境学科特色与学生成长规律,构建学科交叉、复合创新的人才培养体系,全面提升育人实效。院长为新生上专业“第一课”,书记为毕业生开设“远航教育”;推动多名高层次人才担任班导师、班主任,出台政策激励青年教师参与德育工作,凝聚优秀师资、行业专家、杰出校友力量投入育人工作,打造“师说心语”“科创一小时”“职慧环境”“校友讲堂”等育人品牌。学院先后涌现出“全国最美大学生” “上海大学生年度人物”“学校学生年度人物”等优秀学生典型;学生绿格公益实践团荣获“校长奖”;学生典型先后4次获央视《新闻联播》报道;多名学生进入联合国环境署、联合国工发组织实习。学院每年向中央和地方输送20余名选调生和公务员,赴基层及中西部就业率达到15%,多名毕业生扎根西部,成为脱贫攻坚、乡村振兴的重要力量。学院持续深化改革贯通式科创育人模式,多措并举激励学生参与前沿项目,促进学生对基础知识的转化和拓展,增强运用知识解决实际问题的能力。五年来,获“挑战杯”全国二等奖1项、“互联网+”全国铜奖1项;“挑战杯”上海市特等奖1项、金奖1项,“互联网+”上海市金奖1项;上海市“知行杯”特等奖1项;全球环境解决方案挑战赛冠军以及中国国际大学生创新大赛(2024)金奖2项。积极发挥校友力量,助力人才培养工作。设立“环缘基金”“洱海保护人才教育基金”,校友联络率保持全校前列;积极筹措办学资源,推动集体捐赠和大额捐赠,校友捐赠率不断提升。

2024年8月,学院荣获中国国际大学生创新大赛金奖2项

三、实施人才强院,厚植持续发展根基

引育并举,高水平师资队伍稳步壮大。学院党委深入贯彻党管人才原则,实施人才强院战略,形成了以高层次人才为引领、以中青年学者为骨干、以活跃在国际学术前沿的一大批青年教师为后备力量的师资队伍。把好“入口关”,建立并完善学院长聘体系引进、评聘制度,连续举办七届“环境与可持续发展国际青年论坛”;加强“培养关”,设立“伯乐计划”“青年教师导师制”“青年教师发展学术论坛”,帮助人才尽快实现“学术适应”和“人际适应”;助力“发展关”,设立“跃升计划”“环境讲坛”等多项资助计划,在人才成长的关键期给予多维度支撑。改革薪酬体系,鼓励同台竞技;注重分类发展,实施多元评价,构建科学有效的多维人才发展通道。目前学院共有专任教师77人,其中教授(研究员)33人、副教授(副研究员)35人。五年来,学院新增中青年骨干人才4人,优秀青年人才10人,全球高被引科学家2人,另有多人入选各类省部级人才计划,一批优秀博士后成长为师资“蓄水池”。

选树典型,榜样力量涵养师德师风。完善从人才引进、考核评价、岗位聘用、职称晋升、评优评奖等全过程师德师风考核,坚持师德师风“一票否决”。持续传承首批“全国黄大年式教师团队”优秀品质,学院五年来涌现出一批优秀教师典型,激发全院教职工的工作热情和创造力。孔海南教授获评2024年感动上海年度人物,学院深入挖掘孔海南教授及团队治理洱海先进事迹,以一本书、一部剧和一堂课,构建科学家教育家精神传播体系;王欣泽获评“全国脱贫攻先进个人”;学院教师获评上海交大教书育人一等奖、二等奖、凯原十佳教师、就业引导名师、首届佳和优秀导师奖与十佳班主任等荣誉11人次。“三代‘治水人’的洱海情”“皎皎洱海月 桃李沐春风”等多项优秀视频作品,在央视等主流媒体展播,大力弘扬科学家精神。

2024年9月,孔海南教授出席2024感动上海年度人物颁奖典礼

2023年9月16日,校园原创纪实类大师剧《海菜花开》在上海交大闵行校区首演

四、聚焦内涵建设,锻造学科创新引擎

紧密对接国家战略,持续激发学科发展新动能。从“深入打好污染防治攻坚战”到“积极稳妥推进碳达峰碳中和”,学院聚焦降碳减污协同、环境与可持续能源、环境健康、环境大数据、应对气候变化、低碳及智慧环境等关键领域持续发力,逐步形成了环境污染过程理论与方法、环境污染控制与修复技术、生态毒理与环境健康、环境功能材料与绿色能源、资源环境管理与应对气候变化等特色学科方向。进一步实施“有组织科研”,将团队研究积累整合形成平台集聚优势,在基地建设上取得重大突破。现有绿色造纸与资源循环全国重点实验室(共建)、云南洱海湖泊生态系统国家野外科学观测研究站以及上海市固体废物处理与资源化工程研究中心、生态环境部新污染物环境健康影响评价重点实验室等多个国家与省部级研究基地。作为校级学科交叉重要研究平台,2025年新成立环境健康研究院。在全院师生共同努力下,学院在教育部学科评估中连续获评A类优质学科;2023年环境与生态学科ESI排名稳定上升进入1‰;2025年环境科学QS排名位列全球第31名。“十四五”期间,学院学科团队先后承担包括国家重点研发计划项目9项、国家自然科学基金重点类项目8项在内的一大批国家级科研项目,科研经费到款总量共计4.7亿元。面向国际科学前沿,出台《代表性期刊管理办法》引导高质量成果,以第一或通讯作者发表Nature正刊2篇及N/S子刊、PNAS等著名期刊18篇,代表性期刊发文数超过40%;牵头完成省部级一等奖4项、二等奖1项、重要学术协会二等奖1项。

攻坚科技成果转化,校地、校企合作不断深入。学院积极推动构建“产学研一体”的环境学科生态,通过搭建合作交流平台、整合多方创新资源、汇聚各方智力成果,持续提升科技成果转化的质效。五年来,以完成人实施形式转化科技成果3项,合同金额2470万元,转让/许可项目10项,到款111万元。新建1个校级、3个院级校企合作平台。上海交大云南(大理)研究院以“洱海保护”为核心,持续开展人才培养、科研教学、脱贫帮扶等方面合作,助力云南经济社会高质量发展。多项研究成果为进博会等国家重大活动的空气质量保障、突发重大环境污染事件应急处理、重点行业碳减排与工业园区近零排放、特殊地区农村供排水等提供了关键技术支撑。

上海交大云南(大理)研究院以“洱海保护”为核心,助力云南经济社会高质量发展

推进新大楼建设,支撑学院新一轮发展。学院新大楼于2023年4月8日正式启用,全楼实验室基础建设、信息化基础建设、综合开办建设同步竣工,为学院学科发展以及师生在楼宇内的学习与工作提供了高水平的硬件支撑和更广阔的空间支持。学院新大楼配备了最新的智慧楼宇管理系统、实验室安全检查系统,全方位保障了大楼的节能降耗、安全防护与可靠运行,特别是确保了大楼实验室的整体安全,为学院科研团队的研究工作提供了稳固而高效的基础。

2023年4月8日,环境学院新大楼正式启用

五、深耕合作交流,提升国际办学能级

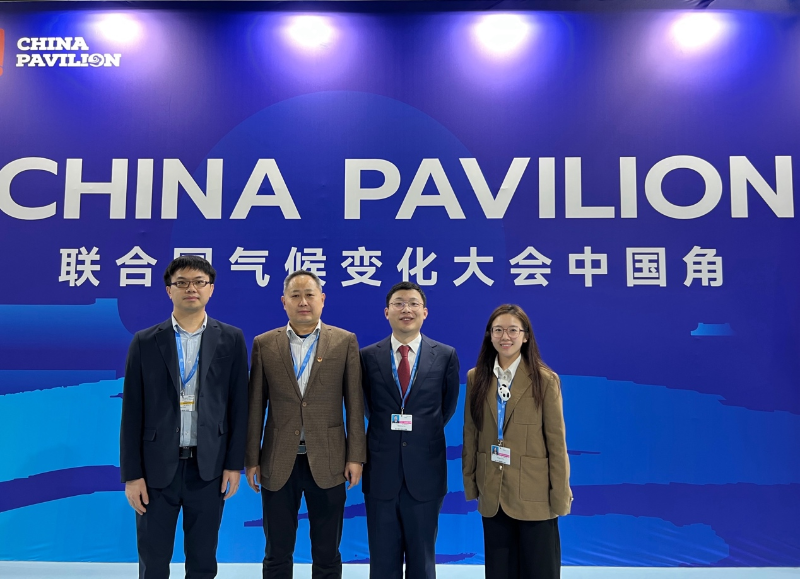

拓展国际科教合作,提高创新能力和水平。目前,学院已与世界多所著名高校签署合作协议,建立起实质性国际合作交流体系。如与新加坡国立大学续签E2S2项目,共建“一带一路”环境新生污染物联合实验室;与日本共建中日能源环境产业研究平台;与新加坡共建“一带一路”环境新生污染物联合实验室;与联合国工发组织共建绿色增长研究院。承担世界工程组织联合会工程与环境委员会(WFEO-CEE)秘书处工作并在COP29会议组织中国角边会,参与撰写联合国气候变化评估报告,积极在国际组织中发挥影响力。围绕国际人才培养,实施与英国利兹大学环境学科联合办学“3+1”项目及中日韩亚洲校园项目,承办国际暑期学校及国际暑期实习;与新加坡国立大学培养联授博士;策划“全球挑战计划”,组织学生多次赴泰国、马来西亚实践探访。

2024年11月18日,学院代表团赴阿塞拜疆巴库参加第二十九次联合国气候变化大会(COP29)

推动多形式国际学术交流,提升人才全球化视野。邀请诺贝尔化学奖获得者、美国工程院院士等国际著名学者做客“大师讲坛”;主办新污染物环境健康国际会议、洱海保护国际学术研讨会等重要国际会议及92场环境讲坛,与新加坡国立大学、日本大阪大学、国际环境科学中心(IIES)等合作伙伴多次举办双边研讨会,加强与国际同行的交流合作;举办首届洱海保护国际学术研讨会,国内外高校、科研院所的40余位专家学者共同携手为科技赋能洱海高水平保护治理建言献策。学院多位教师先后接受央视国际频道、上海外语频道、中国日报等重要媒体采访,发出交大声音,提升国际影响力。

大道薪火,执着奋进。站在“两山”理念提出二十周年历史节点,环境学院将努力践行习近平生态文明思想,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以高质量党建推动学院事业高质量发展,为实现“双碳”目标、推动绿色发展、建设美丽中国贡献交大环境人的智慧和力量。