风采巡礼

风采巡礼

教育学院:教育筑基育未来 笃行致远谱新篇

— 风采巡礼[编者按]:为迎接即将召开的上海交通大学第十二次党代会,上海交通大学在学术新闻网和第十二次党代会专题网、交大发布、上海交大报共同启动“风采巡礼”专栏,全面展示各单位、各领域第十一次党代会以来,以党建为引领,各项工作所取得的成就,接续奋斗谋发展,凝心聚力创一流。

在建设中国特色世界一流大学的宏伟征程中,教育学院党委高举旗帜,锚定“培养拥有深厚教育情怀、具有多学科交叉和国际化视野、专业基础扎实的卓越教师、教育管理者和教育研究者”的人才培养目标,以高质量党建为引擎,驱动学院发展驶入快车道,积极探索并初步形成了综合性大学新型教师教育的“交大范式”。学院的探索与成效受到了央视、人民日报、文汇报、上海人民广播电台等多家主流媒体报道,取得了良好的社会反响。《中国教师报》以《上海交大:播撒“光的种子”》为题,头版整版报道我校教师教育办学特色。《上海交通大学积极推进“国优计划”》被教育部简报采纳。

一、党建引领:铸魂强基,凝聚发展磅礴伟力

教育学院党委是设立在教育学院和基础教育办两个单位上的二级党组织。2023年3月召开第一次党员大会,锚定未来五年发展战略和主要任务。党委下设基础教育办1个党支部和教育学院10个党支部,党员人数180人,其中教职工党员45人,党员占比80%;学生党员155人,党员比例86%。

中共上海交通大学教育学院党员大会

学院党委始终将政治建设摆在首位,筑牢思想根基。通过深化“第一议题”制度,完善党委会集体学习、中心组学习、教职工理论学习和党支部集中学习“四位一体”学习机制,确保党的创新理论入脑入心。组织建设坚实有力,调整党支部设置,全面推进党支部标准化、规范化建设,选强配优“双带头人”教工支部书记,让战斗堡垒更加坚强。

党建与事业发展如何同频共振?学校党委提供了“找问题、定目标、明方案、见行动”融合模式。各师生党支部围绕中心工作,开展了丰富多彩、特色鲜明的主题党日活动,打造了学院党建品牌。学硕学博第二党支部结合教育学科建设40周年和学院成立5周年契机,组织的“学教育大会精神,忆交大思源校史,做强国奋斗青年”系列活动获评优秀主题党日案例;学生党支部书记李可以《做峡谷里的灯盏》为题在“党课开讲啦”微党课大赛中脱颖而出,荣获三等奖;专硕第三党支部以《乐行洱源:携手支教,共筑教育梦》获共行计划立项,展现了党建工作的生机活力。

学硕学博第二党支部主题党日活动(北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学四校教育院系党支部联学合影)

二、培根铸魂:情怀育人,锻造强国良师生力军

教育的根本在育人。学院党委以“教育家精神”为内核,将价值引领贯穿“招生-培养-就业”全链条,精心涵养学生的教育“大情怀”。

招生“问初心”——严把“入口关”,将教育情怀与从教志向作为遴选核心,通过“灵魂拷问”叩击申请者的教育初心。

仪式“育情怀”——在“新生第一课”等重要节点,师生齐诵《教育誓言》、演绎情景诗朗诵《初心如矩,逐梦教育》、同唱《强国一代有我在》,以庄重仪式点燃学子成为卓越教师的使命感,厚植教育报国的家国情怀。

三导师交流会专硕学生宣读《教育誓言》

培养“创范式”——创新构建“3+3+X”人才培养模式,贯通“教育学院+学科学院+实践基地”三方力量,汇聚“教育学导师、学科导师和实践导师”三师智慧。其精髓在于“五大融合”:首创为期一年“浸润式”实习实践,与中学形成“共管实习过程、共评实习成绩、共助学生成长”的“大中融合”;开设“人工智能+”为课程内容的“交叉融合”;提升科学与工程素养的“知行融合”;以及科研项目赋能的“教研融合”;采用跨学科编班授课,不同学科方向学生开展项目化学习相互切磋、思维激荡的“跨学科融合”等,培养学生跨学科素养及创新能力。

“国优”担重任”——学院深度参与并有力推动国家“国优计划”落地生根。从方案制定到实施策略,全程贡献“交大智慧”。创新性探索“0.5+2.5”推免生培养方案和弹性学制二次遴选方案,获教育部高度评价。该计划已成功启动并全面实施,致力于培养具有战略意义的未来科学类卓越教师。

上海交通大学首届“国优计划”启动

实践“砺真知”——“乡村振兴,教育先行”实践团深度走访时代楷模张桂梅校长,入选全国仅十支的“最佳实践团队”。在云南洱源县第一中学设立“子午连心”教育基地,开展学生结对、同唱一首歌、暑期学校、教师培训等共建活动,连续三年共50余位师生带着对基础教育的使命和热情,跨越两千公里为爱奔赴,将教育理想播撒在县中的三尺讲台上。在西部教育一线的实践中涵养了教育“大情怀”,践行作为“教育人”的社会责任。

党委书记杨振斌慰问2024年上海交通大学-洱源一中子午连心暑假学校实践团

教育硕士在云南洱源一中支教

教育硕士在云南洱源一中支教

就业“明志向”——精细描绘“学生就业画像”,建立四级联动就业推进体系,一人一案精准施策。布局28所上海重点高中为实习实践基地,将就业工作前置。设立“郑蔡翠菊教育硕士专项奖学金”,鼓励学生投身基础教育。注重人师思想引领,党委书记杨振斌连续两年与毕业生恳谈,勉励他们带着交大本领,献身基础教育,做有爱心、有责任的“大先生”,勇当教育强国建设的探索者。丁奎岭校长在首届教育硕士毕业典礼上寄语学子,要做新时代基础教育变革的排头兵,以热爱施展抱负,用行动回答“躬耕教坛、强国有我”的时代命题。

党委书记杨振斌与毕业生代表座谈

校长丁奎岭出席首届教育硕士毕业典礼

两届毕业生就业成绩突出,基础教育从教率达80%,涌现了一批政治坚定,热爱基础教育事业,从教本领过硬,树立远大志向的未来教师。2名博士生获评学校“文治新人”。连续两届有师生创作的案例入选教育部学位与研究生教育发展中心教育专业案例库。学院获得2024年度上海交通大学就业工作特色奖,并获评学校年度工作特色案例奖,1位教师获得学校就业引导名师。

三、人才强院:引育并举,构筑融合发展新高地

强院必先强师。学院党委坚持人才强院战略,学科建设与师资引育双轮驱动,融合发展能力显著增强。

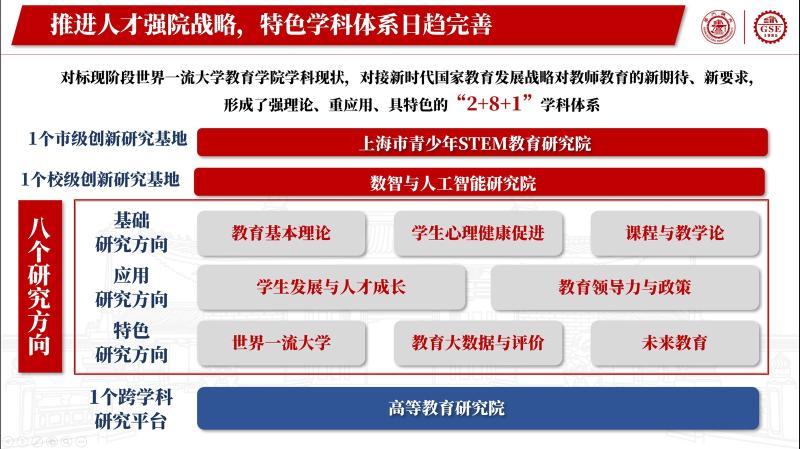

学科体系日趋完善——构建强理论、重应用、具特色、跨学科的“2+8+1”学科体系(2个创新研究基地,8个研究方向,1个跨学科创新平台)。为对接联合国教科文组织在沪设立的“国际STEM教育研究所”,与徐汇区共建“上海市青少年STEM教育研究院”,打造上海STEM教育高地。设立青少年数智与工程教育研究院,推动人工智能深度赋能“教、学、评、育、研、管”,服务基础教育数字化转型与工程教育体系构建。

“2+8+1”学科体系

上海市青少年STEM教育研究院成立

师资队伍引育并举——围绕学科布局,依托学校多层次人才引进体系,广纳贤才。短短几年,引进包括爱思唯尔教育学高被引学者在内的专业教师27人。青年教师多人来自出自哈佛、哥大等世界顶尖学府,71%的教师拥有海外名校博士学位,近30%担任国内外著名刊物编委。刘念才、江丰光教授连续四年入选爱思唯尔教育学高被引学者(全国仅16人),50%教师入选各类人才计划。

学术影响持续扩大——成功举办三届“卓越教育国际研讨会”,搭建高水平交流平台。原创出版《中国教育故事》,向世界唱响中国教育强音,相关内容获上海市委信息快报报道。

四、开放办学:服务社会,彰显交大教育担当

学院党委胸怀“国之大者”,坚持开放办学,服务国家战略和地方需求,贡献“交大方案”。

依托教育部战略研究基地——世界一流大学研究中心、教育部学位管理与研究生教育战略研究基地——一流大学与卓越研究生教育战略研究基地,向中办、教育部和上海市相关部门提交专家建议和咨询报告,其中被采纳的25份,为教育、科技、人才一体化发展建言献策、贡献智慧。有关我国工程师教育培养使用方面的专家建议,获得国家领导人批示。

汇聚校友力量,积极筹建基础教育行业校友会,凝聚校友智慧。发挥学科优势,与6所附属学校签约共建。服务范围从上海市教委、各区教育局延伸至全国基础教育发展。与基础教育办“双轮驱动”,多位青年教师走进教育部托管县中开展教研合作,助力解决教育教学瓶颈问题,获评教育部“精准帮扶典型项目”。

回望来路,成绩斐然,得益于学校党委的坚强领导、各方鼎力支持与全院师生的拼搏奉献。面向充满希望的“十五五”,教育学院党委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,胸怀“国之大者”,矢志不渝地探索具有世界影响、中国特色、交大范式的新型教师教育之路,勇当中国教师教育体系建设的“排头兵”,在建设教育强国、科技强国、人才强国的壮阔征程中,奋力书写更加辉煌灿烂的篇章!