风采巡礼

风采巡礼

船舶海洋与建筑工程学院:立德树人砺初心 强国战略显担当

— 风采巡礼[编者按]:为迎接即将召开的上海交通大学第十二次党代会,上海交通大学在学术新闻网和第十二次党代会专题网、交大发布、上海交大报共同启动“风采巡礼”专栏,全面展示各单位、各领域第十一次党代会以来,以党建为引领,各项工作所取得的成就,接续奋斗谋发展,凝心聚力创一流。

——积极推进人才强院主战略。谭家华当选中国工程院院士。在极地工程、智能无人、绿色低碳等“高精尖缺”方向,加强人才引育;以教书育人及学科贡献为导向开展年薪制改革,激发人才队伍整体活力和创造力,一大批中青年优秀人才脱颖而出,师生典型不断涌现,营造良好的人才成长生态。

——持续落实育人优先战略。顺应行业发展态势和技术变革趋势实施教育教学改革,优秀教学成果不断持续涌现,获国家级教学成果二等奖1项,2 本教材获首届国家教材建设奖,6门课程获国家一流本科课程认定;指导学生在国创赛等国家级重大赛事争金夺特,各标杆性学科类竞赛中保持领先态势;超七成毕业生投身国家重点行业、关键领域,就业引导团队获教书育人奖集体一等奖。

——持续深化创新驱动战略。聚焦深海极地新疆域、智能绿色新趋势,调整学科布局;深远海国家重大科技基础设施项目可行性研究报告获国家正式批复;深海重载作业装备集成攻关取得重要突破;海洋工程国家重点实验室完成重组并获批进入全国重点实验室序列。

——持续推动文化引领战略。成功举办学院成立 20 周年暨船舶与海洋工程学科建设 80周年纪念活动,凝聚共识谋划未来。建成院史院情展示馆、为祖国“深潜”黄旭华院士事迹专题展等文化育人载体,让“与国同行”成为全体船建人共同的精神坐标。

船舶海洋与建筑工程学院拥有船舶与海洋工程、力学、土木工程和交通运输工程四个学科,承载着学校赋予的建设世界一流学科和服务国家战略、区域发展的重要任务。学院现有教工党支部17个,退休教工党支部2个,学生党支部21个,党员总数1134人。

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻落实党的教育方针,学习贯彻上海交通大学第十一次党代会精神,坚持社会主义办学方向,以国家重大战略需求为导向,持续聚焦拔尖创新人才培养和高水平科技创新,纵深推进人才强院主战略和育人优先、创新驱动、文化引领发展战略,团结动员全院党员和师生员工,凝心聚力、勇于开拓、深化改革,推动学院各项事业实现新突破。

2023年12月27日,学院召开第四次党代会

一、把方向、谋大局,凝心聚力谋发展

(一)筑牢思想根基,服务国家重大战略需求

船建学院党委深刻把握教育支撑引领中国式现代化核心功能的内涵实质,以回答“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育的根本问题,找准推动办学治学高质量发展的着力点,将服务国家重大战略需求明确为办学定位。坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂, 通过坚持“第一议题”制度,持续完善教职工理论学习机制,深入开展系列专题学习教育,持之以恒推进党的创新理论入脑入心。引导全体教职员工围绕学科发展瓶颈问题开展学习研讨,将理论学习成效转化为推动学院事业快速发展新动能。

(二)加强党的领导,构建善治善为多元协同治理体系

学院党委坚持加强党的领导,不断深化院为实体改革,提高学院治理能力。学院党委着重加强党委会、党政联席会、学术委员会等制度内涵建设,不断优化学院决策机制,建立党委会、党政联席会规划议题制度,实现重要议题“规划-研究-决策-实施”全程可控,形成闭环决策管理体系。充分发挥学术委员会的核心学术治理作用及教代会的民主管理和监督作用,持续优化基层学术组织建设,加强基层学术组织及党支部在办学治院中的作用发挥。健全落实统战工作主体责任,将统战工作纳入重要议事日程,加强同党外代表人士的联谊交友和思想引领。

(三)坚持党建引领,抓好学院改革发展大局

学院党委以深化综合改革为抓手,聚焦本科教育教学、人事制度和公共实验平台等关键领域,系统推进机制创新,有效激发学院办学活力。在教育教学上,学院建立以智能控制和绿色动力为两翼的新课程体系,开展船海专业人才培养模式变革,相关成果荣获国家教学成果二等奖,并入选教育部新工科教改优秀项目。在人事制度改革中,学院建立了以教书育人成效和学科贡献为导向的多元评价机制,实施岗位年薪制改革,通过优化资源配置有效激发人才队伍的创新活力。同时,学院着力提升船海大型试验设施使用效能,切实提高对相关学科人才培养和全校涉海科研工作的支撑度。通过系列改革举措协同推进,形成良性互动,全面提升学院办学水平和综合实力。

二、深融合、开新局,真抓实干促发展

(一)党管人才,营造良好的人才成长生态

学院党委坚持党管人才,坚定实施人才强院主战略。建立教书育人及学科贡献为导向的多元评价机制和岗位年薪制改革,激发人才队伍整体活力和创造力。加强对学科发展前沿及师资结构短板的研判,加强对各类型各层次人才成长规律和发展需求的研判,瞄准智能无人、水声通信、绿色低碳等“高精尖缺”方向主动规划布局引才,整团队引进“极地装备与航运”方向。师资及研究队伍结构均得到较大优化,长聘师资在专任教师中占比提高20.3%,长聘师资中获国家级人才计划占比由原来的23.6%提高至42.6%。谭家华当选中国工程院院士并获何梁何利基金科学与技术进步奖、辛一心船舶与海洋工程科技创新终身成就奖,廖世俊团队获上海市东方英才计划团队项目,新增国家级高层次人才8名,优秀青年人才21名,14名教师和1个团队获学校教书育人奖,一大批中青年优秀人才脱颖而出,人才队伍整体活力和创造力不断增强,形成良好的人才成长生态。

(二)立德树人,培养家国情怀浓厚的时代新人

面向国家战略和紧缺人才需求,纵深推进与海军联合培养强军英才,新增“船舶与海洋工程”强基计划专业并完成首届招生。聚焦总师型、工程科学家等紧缺人才自主培养,重塑课程体系,形成“以设计制造为主干,流体性能和结构安全为支撑,智能控制和绿色动力为两翼”的人才培养新体系。教学成果获国家级教学成果二等奖1项,主持教育部新工科研究项目获评优秀。6门课程入选国家级一流本科课程,2本教材获首届全国教材建设奖。涵养学生专业志趣和行业情怀开展课程思政,编制海洋工程类和力学类专业课程思政教学指南,相关成果获全国船海学科教学成果一等奖。依托学生创新中心船建分中心,持续孵化优秀作品在国创赛、挑战杯摘金夺特,积极承办全国大学生结构设计竞赛、全国海洋航行器设计与制作竞赛等学科标杆性竞赛并屡获佳绩,各类学生创新竞赛获奖超400项。学院党委牵头组建教学、科研、思政等多条线联动的就业引导工作团队,强化行业认知、增强专业认同、砥砺家国情怀,出台《以就业引导为牵引的三全育人体系二十条工作举措》,毕业生在关键行业、重点单位就业引导率达78.8%,就业引导工作团队获得学校教书育人集体一等奖,3名教师获评就业引导名师。

(三)创新驱动,服务国家科技自立自强

坚持以国家重大战略和区域经济社会发展需求为牵引,全面对接学校“大海洋”行动计划,聚焦“国之大者”开展有组织科研创新。聚焦深海极地新疆域、智能绿色新趋势,调整学科布局,在深海开发、极地装备、无人舰船、海洋新能源、低碳动力等方向延拓提升。深入推进公共实验平台管理体制改革,成立船海工程试验中心,彰显集群效应、支撑前沿交叉、服务重大任务,切实提高对相关学科人才培养和全校涉海科研工作的支撑度。深远海国家重大科技基础设施项目可行性研究报告获国家正式批复,目标建设成为全球首个的大型海上自航科研平台。成功研制深海重载作业采矿车“开拓一号”和“开拓二号”、全海深无人潜水器“思源号”、多金属结核原位集矿技术验证平台“曼塔号”、氨柴双燃料发动机首型试验机等。JOES期刊跃居海洋工程领域全球第一,提升我国在海洋工程与科学领域的全球学术影响力和话语权。

(四) 文化引领,增强师生凝聚力向心力

成功举办学院成立20周年暨船舶与海洋工程学科建设80周年纪念活动,广泛汇聚海内外校友师生、学术界及相关行业合作伙伴的力量,凝聚共识谋划未来。深入挖掘新时代学院精神内核,建成院史院情展示馆、为祖国“深潜”黄旭华院士事迹专题展、捐赠文化墙等文化育人载体, 让“与国同行”成为全体船建人共同的精神坐标。以传承老一辈船建人的科学家精神为牵引,建设“为祖国‘深潜’—黄旭华院士事迹专题展”,挖掘黄旭华、杨槱、朱英富等科学家故事,开发思政课程,相关成果入选教育部“读懂中国”优秀作品。全院师生先进典型持续涌现:谭家华院士获全国离退休干部先进个人称号,并作为全国教育系统唯一大会发言代表,船舶与海洋工程设计团队获评第六届全国专业技术人才先进集体,杨启获首届全国科创名匠称号,张璐璐获中国青年科技奖,葛彤获评“中国船舶设计大师”,王鸿东、田新亮荣获睿远青年科技奖,邹碧铖获评上海高校学生党员标兵等。

2024年12月30日,谭家华院士获“全国离退休干部先进个人”称号

2023年9月29日,“与国同行”院史院情展示馆开馆仪式

三、固本筑基强筋骨,打造全面过硬的基层党组织

(一)筑牢基层党组织的政治功能和组织功能

学院党委坚持大抓基层鲜明导向,通过党委委员、党员院领导联系师生党支部制度指导基层党支部开展工作。定期组织召开党建专题研讨会、党务工作专题培训班,抓好支部书记工作述职考核,提升支部书记工作能力。深化“双带头人”培育工程,选优配强教工党支部书记,实现“双带头人”全覆盖,并完善党支部书记参与学院重要事项决策机制,进一步增强党支部保障学院发展的凝聚力。从严从实抓好党员发展和教育管理工作,在人才发展的关键阶段和关键节点予以支持,做好政治引领和吸纳,着力锻造优秀的党员先锋队伍。

(二)基层党组织与学术组织“同题共答”

学院党委实施“党建+”基层党组织建设工程,结合学院基层学术组织特点优化教工党支部设置,引导基层党组织围绕立德树人根本任务将党的建设和事业发展深度融合。推动基层学术组织与基层党组织同题共答,制定“同题共答”10项工作指引,建立共同愿景,健全责任分工和协作机制,推动党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

——绿色动力装置与系统党支部联动校企合作单位,以党建联建为契机,带领青年教师和学生走进沪东中华LNG技术研究所、中国船舶七一一所、中国船舶七○八所等行业单位,掌握行业发展趋势和人才需求标准,拓宽学生就业视野,实现“党建+就业”协同育人体系,让党旗在促就业一线高高飘扬。

——流体力学党支部以党建引领合力育人,建立强基计划引领下的力学“党建+育人体系”工作框架,以学科建设为抓手,构建“专业、思政、文化、实践”的“党建+”育人模式,实现党建与人才培养工作的有机融合。

(三)支部领航聚合力,党员争先立潮头

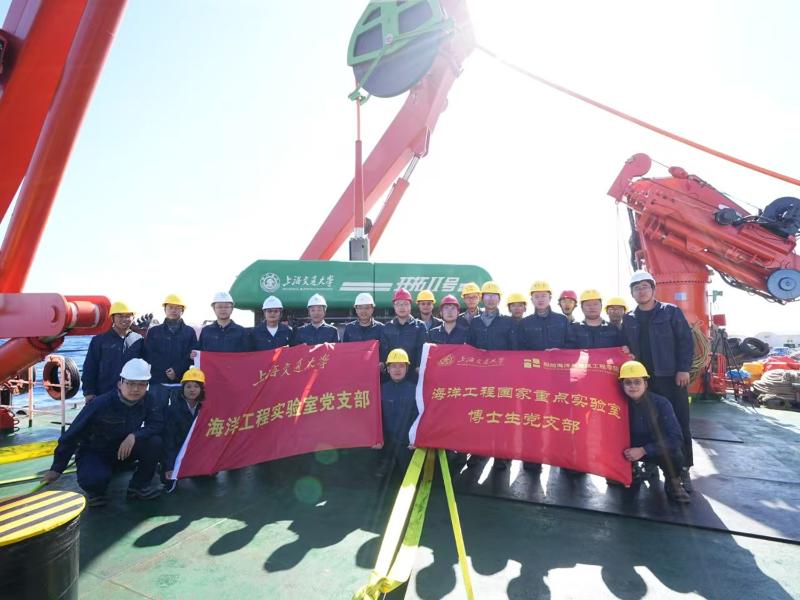

各基层党支部积极发挥战斗堡垒作用,党员发挥先锋模范作用,在新时代征程中建功立业。海洋工程实验室党支部入选全国高校“双带头人”教工党支部书记“强国行”专项行动团队,船舶与海洋工程设计研究所党支部入选第二轮上海高校党组织“攀登”计划培育创建单位,本科生第一党支部获上海高校“百个学生样板党支部”,船舶退休党支部获“上海市教卫工作党委离退休示范党支部”,船海工程试验中心党支部入选学校优秀主题党日案例创建“十佳案例”,博士生第六党支部与上海建工一建、海洋工程全国重点实验室博士生党支部与中国海工共建项目获评学生党支部“共行计划”优秀项目。

——水下工程研究所党支部研制成功全海深无人潜水器ARV系统,国际首创大深度双潜器的布放及对接回收,为我国深海深渊科考提供重要支撑,成为我国水下装备重要的研制基地。深海无人潜水器青年突击队获得上海市标杆青年突击队集体称号。

——海洋工程实验室党支部自主成功研发“开拓二号”深海重载作业采矿车,实现了我国深海重载作业装备海试水深首次突破4100米,成为我国深海矿产资源开发利用进程中的里程碑事件。

几代船建人呕心沥血、殚精竭虑,铸就了“与国同行”的辉煌荣光;全体师生勇担使命、接续奋斗,开创了建设发展的崭新篇章。面向世界百年未有之大变局,高水平科技自立自强和拔尖创新人才自主培养的急迫需求,船建学院将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深入对接国家重大战略需求,全面落实立德树人根本任务,加快一流学院和一流学科建设步伐,为上海交通大学全面建成世界一流大学作出船建人新的贡献!