综合新闻

综合新闻

烽火弦歌 · 抗战记忆

烽火砺初心,笔耕践誓言——记交大抗战干部丁履鹤

【编者按】今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,党中央、国务院、中央军委颁发了“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。上海交通大学丁履鹤、张容、董七子、肖国凤四位离休干部获此殊荣。枪火虽已远去,纸墨仍留余香;今天的山河无恙,离不开他们当年的负重前行。校党委副书记、副校长胡薇薇,党委常委、组织部部长方曦分别带队,将纪念章送到老同志们手中,向他们致以崇高的敬意、诚挚的感谢和亲切的问候。“烽火弦歌·抗战记忆”系列将分四篇推送四位老干部的峥嵘岁月,愿读者在字里行间听见当年的呐喊,将敬意化为奋进的力量。

党委常委、组织部部长方曦看望丁履鹤

他成长于日寇铁蹄蹂躏下的齐鲁大地,少年时目睹山河破碎,心中燃起救亡图存的火种;他19岁在煤油灯下庄严宣誓入党,一句“为了打鬼子,让老百姓过上好日子”的朴素誓言,成为贯穿了他一生的奋斗目标;从敌后传令兵、刻版宣传员到公安战线守护者,他在战火与建设的浪潮中淬炼信仰,以笔为枪,以心为炬,在平凡岗位上镌刻下共产党人的坚定足迹。他,就是将毕生奉献给党和人民事业的革命者、上海交大离休干部丁履鹤。

铁蹄踏碎故园梦,赤忱为民铸信仰

青年丁履鹤

莒县东山的土路上,14岁的丁履鹤望着被日军铁蹄践踏的家乡,心中第一次涌起 “异常茫然的感觉”。这片曾滋养他的土地,如今成了侵略者的天下,“这也许是民族意识的内心自然反映”,彼时的少年未曾想到,这份懵懂的民族意识,终将在战争中淬炼为坚定的革命信仰。

1943年9月的一个深夜,丁家孟堰村丁禄元家的煤油灯摇曳着微光。19岁的丁履鹤在青年干部孙竹年的带领下,庄重填写入党志愿书。当被问及为何入党时,这个生长在敌占区的农村青年挺直脊梁:“为了打鬼子,让老百姓过上好日子。”这句朴实的话语,凝聚着他两年来的思考与觉醒。他曾冒险帮助八路军躲避日军追捕,也勇于冲破封建家庭的禁锢,走进夏庄区抗日完小寻求真理。在家长制作风下压抑成长的少年,早已看透了旧世界的腐朽,而八路军的身影让他看到了民族的希望。预备期满后,他被任命为村党支部宣传委员,与丁元梅、丁元松等党员一道,在敌占区播撒革命火种。

敌后讲台传星火,无声战场立勋功

1944年,日军第二次扫荡莒县时,丁履鹤参与建立村抗日小学。三十余名儿童揣着冻红的小手,或在他家炕头、或在河边树林,聆听他讲述革命道理,民族仇恨与未来希望一同刻进孩子们的心里。烽火岁月里,他既是教书先生,更是无畏的传令兵。日寇扫荡最频繁的日子,他带着自卫队员穿梭在夜色中,不分昼夜地在敌占区与根据地间传递情报。

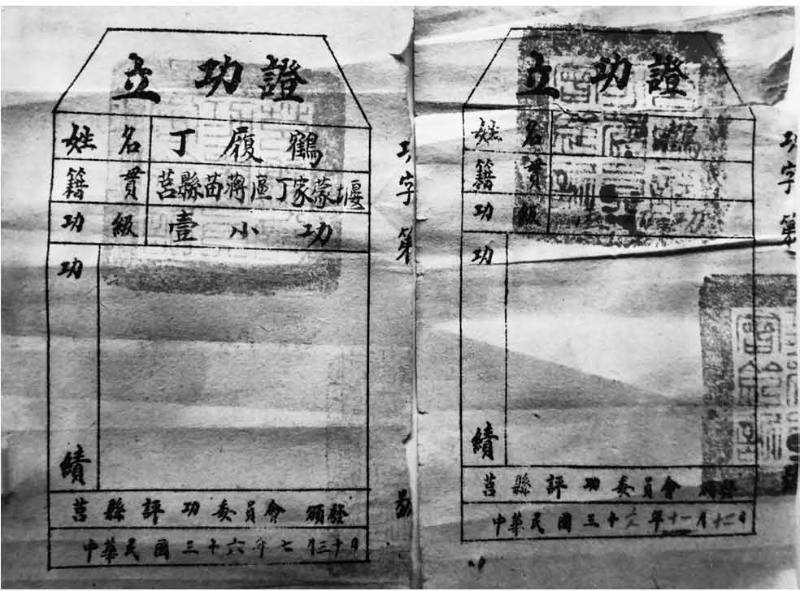

次年夏天,莒县县委秘书处的油灯下,丁履鹤正与钢板较劲。这个从未学过刻字的青年,摸索出顺着钢板横竖纹书写的诀窍,刻出的文件"横平竖直如列队的士兵"。县委书记捧着他刻的油印件连声称赞,不久后,县各救会的青年专程来拜师学艺。为完成滨海地委下达的参军指标,以补充兵源,县委书记根据各区参军进展情况写成通报,油印分发各区指导工作。“一切为了前线胜利,一切事情要雷厉风行。”他以最快的速度不舍昼夜完成印发工作,因其优异的表现,荣立了三等功。

丁履鹤立功证

后来,丁履鹤从莒县县委秘书处调任县委宣传部干事,从华东军区统战部分配敌情资料到青州城编写和誊抄有关济南国民党军政要员材料,又辗转到华东新华书店印刷厂。从理论学习到资料整理,丁履鹤的脚步始终跟着革命的节奏,顺着时代的洪流前行,在每一个看似平凡的岗位上,都刻下了属于自己的坚定印记。

褪去戎装秉公笔,丹心化雨润桃李

新中国建设时期,刚脱下军装的丁履鹤走进江宁分局,在人事秘书岗位上续写革命篇章。他带着抗战时期磨练出的细致与坚韧,将毛笔正楷的功底化作处理公文的严谨,在公安系统里扎下根来。面对那些错综复杂的案件,他总想起抗战时保护百姓的誓言,坚持“不能让一个好人受冤,也不能让一个坏人漏网”。在他主导下,一批积压案件得到公正处理。

江宁分局第五股合影(前排右四为丁履鹤)

从公安学院的学员到嘉定县公安局副局长,再到安亭师范学校,最后于1979年调上海农学院(现上海交通大学农业与生物学院),在牧医系从事党务工作。脱下警服的他拿起教鞭,一腔热血投身教育。为了更好开展思想工作,他在做好党务工作的同时,从头学习牧医相关的专业知识,优化工作方法;为了解决外地教师的住宿问题,他主动让出自己的宿舍,在办公室住了三月有余;为了更好进行学科建设,他积极筹建学生实习牧场,前往其他农学院考察取经。在他任职期间,牧医系工会获评先进,多位教师被评为先进,畜牧班也被评为先进班级……这种从抗战中延续的朴实作风,让他在每个岗位都留下扎实足迹,如同一团火,点燃了身边人,让点点星火汇聚成为满天繁星。

1985年在上海农学院与院领导合影(后排左二为丁履鹤)

丁履鹤的41年征途,是思想在炮火与建设中反复淬炼的历程。他曾在民族危亡之际困于“采菊东篱”的避世情怀,也曾误认土改终结了阶级分野而安于小农经济的方寸安稳,更因马列理论根基的薄弱,常怀赤诚却难觅清晰方向。而党的熔炉,赋予了他刀刃向内、直面局限的勇气,这份觉醒,正是一名共产党人最珍贵的成长,以终身求索校正航向,用知行合一砥砺初心。

丁履鹤在“纪念中国人民抗日战争胜利60周年”授章仪式留影

离休后,丁老仍然坚持学习,思想行动均不懈怠。他协助教师养殖实验动物,在图书馆服务师生;98岁仍笔耕不辍,撰写十万字回忆录,以亲身经历启迪后辈。建党百年之际,他郑重缴纳万元党费,19岁入党时许下的誓言,历经八十余载风雨,依然滚烫。

从抗战岁月煤油灯下庄严宣誓的青年党员,到公安战线上忠诚履职的老兵,再到教育一线兢兢业业的党务工作者,丁履鹤用一生践行着“让老百姓过上好日子”的质朴誓言。抗战中点燃的初心,如同他亲手镌刻在钢板上的字迹,任凭岁月长河冲刷,愈显清晰,愈发深刻。