综合新闻

综合新闻

烽火弦歌 · 抗战记忆

以笔为枪传星火,组织深处写忠诚——记交大抗战干部张容

【编者按】今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,党中央、国务院、中央军委颁发了“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。上海交通大学丁履鹤、张容、董七子、肖国凤四位离休干部获此殊荣。枪火虽已远去,纸墨仍留余香;今天的山河无恙,离不开他们当年的负重前行。校党委副书记、副校长胡薇薇,党委常委、组织部部长方曦分别带队,将纪念章送到老同志们手中,向他们致以崇高的敬意、诚挚的感谢和亲切的问候。“烽火弦歌·抗战记忆”系列将分四篇推送四位老干部的峥嵘岁月,愿读者在字里行间听见当年的呐喊,将敬意化为奋进的力量。

党委副书记、副校长胡薇薇看望张容

她出身书香门第,却在民族危亡之际,毅然投身抗战洪流;她手握的不是钢枪,而是刻笔与钢板,在硝烟弥漫的宣传阵地上,发出振聋发聩的呐喊。从苏中文工团的字里行间,到华东野战军隆隆的油印机旁,她以青春热血践行入党誓言。复员转业后,她又在上海交大的组织岗位上,以一贯的严谨与热忱,继续书写着对党的无限忠诚。她就是离休干部、原电子工程系党总支组织干事——张容。

烽火淬炼青春志,文墨丹心向光明

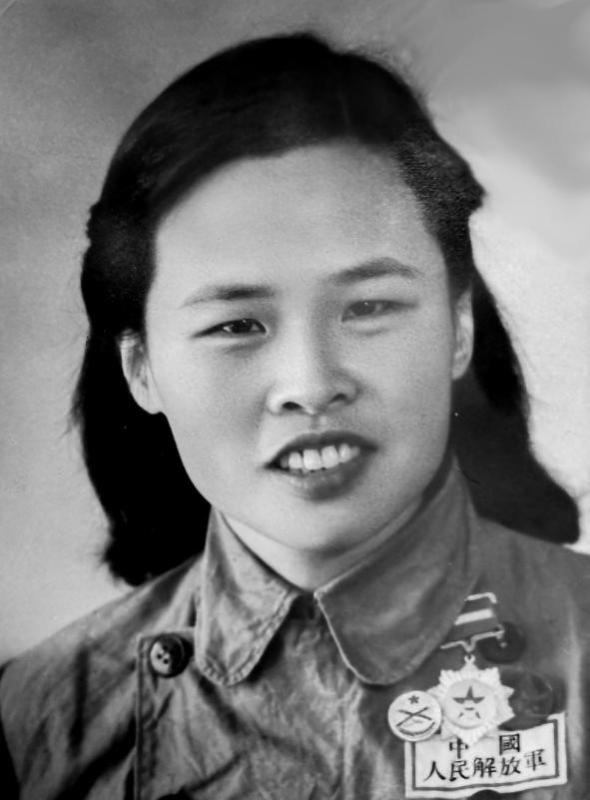

青年张容

1926年,张容出生于江苏江都一个开明知识分子家庭。父亲张羽屏先生以笔为旗,撰文疾呼全民族抗战,这份深沉的家国情怀深深影响了少年张容。然而,日寇的铁蹄踏碎了她的求学梦。她七岁入学,却因战火频仍,求学之路几度中断。从扬州城西小学到省立扬州中学,学校在炮火中一次次解散、迁徙。十五岁时,她在颠沛流离中艰难复学,至初二上学期又被迫辍学。一日在家中遭遇日机轰炸,一颗炸弹在门外爆炸,年少的张容被弹片伤到胳膊和腿,其中一片弹片直到三十多年后才取出。山河破碎的痛楚,深深烙印在她年轻的心底。

1941年,年仅十五岁的张容,在根据地江都七区长沟头小学拿起了教鞭。这不仅是谋生,更是她心中微弱却坚定的救亡火苗在燃烧。1944年,十八岁的她做出了人生最重要的抉择:在参加革命的哥哥和堂哥们的影响下,走出书斋,投身革命洪流。同年八月,她在苏中宝应县韦家庄正式参加革命工作,成为苏中一专署工作队的一员。革命的熔炉迅速淬炼着她的意志。1945年1月,她转入苏中江都一专署人民剧团。4月,又成为苏中江都二分区政治部文工团员。她以笔为犁,耕耘宣传阵地,将抗战士气的火种通过字里行间传递给军民。

钢板刻印烽火信,报章笔墨亦刀枪

1945年9月,在苏中二分区文工团谷音、厉敏之两位同志的介绍下,十九岁的张容光荣加入中国共产党。从此,她的生命与党的事业紧密相连。曾参加过淮海战役、渡江战役,解放战争的烽火中,她的岗位虽多在后方,却同样是紧张激烈的“无声战场”。

她的“武器”是刻笔、钢板和油印机。1946年5月起,她先后在苏中二分区《人民报社》通联科担任内勤、在华中二分区政治部《前哨报社》担任记者。笔尖流淌的是战地通讯、胜利捷报、鼓舞士气的檄文。随着战局变化,她的身影辗转于山东前线。1947年,她先后在在新四军山东卫生政治部报社、华东野战第二医院政治处报社担任助编。在摇曳的油灯下,在行军的间隙里,她伏案疾书,精心刻印,确保着信息的畅通、政策的传达和精神的鼓舞。每一份清晰的文件,每一期及时的报纸,都是射向敌人的“精神子弹”。1950年,她在华东三十一军报社因工作积极荣立三等功,这是对她这段战斗岁月的褒奖。1956年,她荣获解放奖章,这是对她整个革命战争时期贡献的高度肯定。

褪去戎装不褪色,组织深处写芳华

1955年,张容因伤复员休养。然而,革命者的脚步永不停歇。休养之后,她先后在浙江舟山人民广播电台和上海市青年报社担任编辑,继续在宣传文化战线发光发热。

1962年3月,张容调入上海交通大学,开启了与这所巍巍学府近二十年的不解之缘。

1977年3月,张容被安排到上海交大电子工程系党总支,担任组织干事、总支委员。在这个看似平凡却至关重要的岗位上,她将革命年代磨练出的严谨细致、忠诚可靠和无私奉献精神发挥得淋漓尽致:

她是原则的“守门人”。严守组织纪律,一丝不苟地执行党的各项制度,认真处理党员发展和组织关系,守护着组织的纯洁性。

她是思想的“引路人”。面对学生工作分配中的思想波动,她总能耐心细致地沟通解释,既讲原则又讲关怀,春风化雨般解开学生的思想疙瘩,引导青年知识分子正确地走上工作岗位。党的十二大后,她积极支持学生党章学习小组,主动提供学习材料,悉心指点学习要点,为学生们成长指引方向。

她是默默的“奉献者”。年近花甲的她,曾因癌症经历手术。术后初愈,便又悄然回到岗位。1982年离休后,为确保学校工资改革任务顺利完成,她毅然返岗,坚持每天上班。面对时间紧、任务重的表格填报工作,她不顾年迈体弱,常常加班加点,甚至牺牲晚上和周日休息时间,将工作做得有条有理、清清楚楚。

她是温情的“好大姐”。她保持艰苦朴素作风,密切联系群众。在那个住房紧张的年代,她曾主动将自家的房间借给准备结婚、急需用房的青年教师临时使用,这份雪中送炭的情谊,温暖了人心。

张容佩戴“新中国成立70周年”纪念章留影

交大师生采访张容

从十五岁根据地小学的讲台,到十九岁入党时的铮铮誓言;从烽火连天的宣传战线,到和平年代高校的组织岗位,张容的一生,是忠诚于党、服务于民的一生。她手中的笔,从刻写抗战宣言的钢板,到书写组织档案的钢笔,始终在记录着时代,服务着人民。她以女性的坚韧、战士的忠诚、党员的担当,在每一个平凡的岗位上刻下了不平凡的印记。那份在战火中淬炼的初心,如同她笔下清晰工整的字迹,历经岁月洗礼,愈发纯粹而珍贵,闪耀着永恒的光芒。