综合新闻

综合新闻

上海交通大学国际生物数学暑期学校开启数学与生命的对话,引领交叉学科新思维

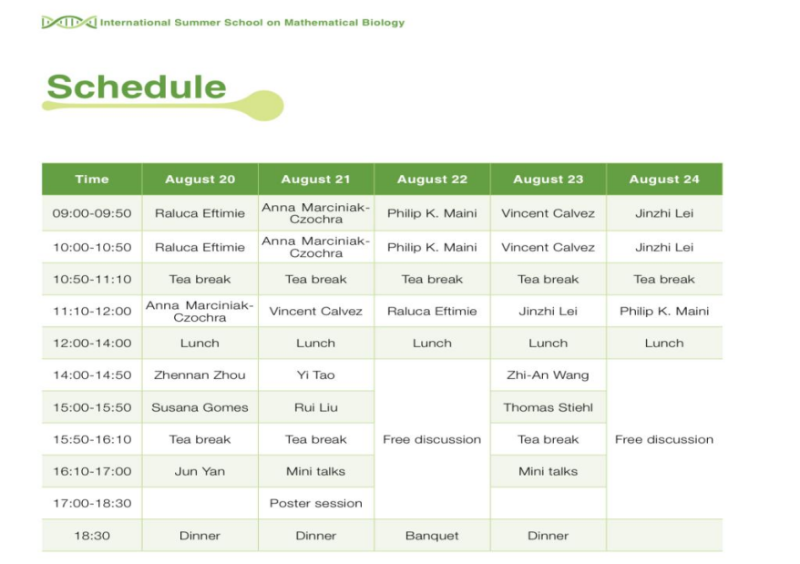

2025年8月20日至24日,上海交通大学国际生物数学暑期学校(International Summer School on Mathematical Biology)在闵行校区举办。本次活动由上海交通大学自然科学研究院、数学科学学院与牛津大学数学研究所联合主办,并得到了国家自然科学基金委员会(NSFC)、教育部科学与工程计算重点实验室、上海国家应用数学中心、上海市现代分析前沿科学研究基地以及上海交通大学研究生院的大力支持。

暑期学校邀请了来自牛津大学、华威大学、海德堡大学、里昂第一大学、亚琛工业大学等多所世界知名院校的顶尖学者担任授课嘉宾。共有55名外校学员参与,其中包括14位国际学生,分别来自美国、英国、法国、德国、澳大利亚和日本等国,其中有5人来自牛津大学。

开幕致辞:共话交叉学科未来

开幕式上,三位大会组织者先后致辞,强调数学与生命科学深度融合的重要意义。

上海交通大学数学科学学院院长、讲席教授楼元从学院角度出发,详细介绍了上海交大在推动交叉学科研究方面的平台优势与资源支持。他特别提到交大数学科学学院在偏微分方程和生物数学研究领域的深厚积累,以及近年来在细胞异质性、动态生态系统建模等前沿方向取得的突破性进展。

欧洲科学院院士、牛津大学数学研究所教授José A. Carrillo在致辞中指出,数学建模正日益成为解析生物复杂系统的核心工具,尤其在细胞命运决策、细胞运动建模等领域展现出强大潜力。他强调跨学科合作是推动生物数学发展的关键,并鼓励青年学者突破学科边界,探索未知领域。

上海交通大学自然科学研究院、数学科学学院教授唐敏分享了筹办此次国际暑期学校的初衷与愿景。她表示,希望暑期学校能够成为青年学者拓展国际视野、激发创新灵感的重要桥梁,并通过这个平台促进实质性的国际合作研究。

五门核心短课程报告:系统深入讲授生物数学前沿方法

英国皇家学院院士、牛津大学Wolfson生物数学中心主任Philip K. Maini从细胞运动在胚胎发育、伤口愈合和癌症等过程中的关键作用出发,系统介绍了从非线性偏微分方程到混合基于代理模型等多种建模方法。他重点探讨了不同细胞类型间的相互作用和表型异质性的作用机制,并通过一个简单的ODE模型,展示了如何利用细胞异质性(如耐药性和药物敏感性细胞)来设计新的癌症治疗策略。

法国邓迪大学荣誉教授、弗朗什-孔泰大学教授Raluca Eftimie从癌症发展的多尺度特性出发,详细阐述了从分子尺度到组织尺度的建模方法。她系统比较了基于个体的模型、ODE、PDE以及积分-微分方程在不同尺度应用中的优劣,并通过丰富的数值模拟和案例分析,展示了如何通过这些模型揭示肿瘤免疫微环境的异质性机制和治疗靶点。

Journal of Mathematical Biology主编、海德堡大学应用数学研究所主任Anna Marciniak-Czochra从干细胞自我更新和分化的动力学机制入手,系统介绍了从室ODE模型到连续结构种群模型的多种建模方法。她重点讨论了如何选择合适的状态空间和函数空间来构建模型,以及如何研究模型的长期动力学行为。通过成体神经发生和胶质母细胞瘤等具体案例,她展示了如何将单细胞数据与机制模型相结合,推断干细胞动力学的调控机制。

里昂大学ICJ教授、CNRS研究主任Vincent Calvez系统介绍了定量遗传学中的多个重要模型,包括突变-选择平衡线性模型和选择-重组平衡非线性模型。他重点讲解了如何运用最优传输理论等现代数学工具,研究物种对环境渐变的适应机制。通过严谨的数学推导,他展示了如何证明平衡态的存在性与收敛性,为理解进化动力学提供了新的理论框架。

工业与应用数学学会数学生命科学专业委员会副主任、天津工业大学应用数学中心教授雷锦志聚焦癌症细胞的异质性与可塑性,提出了一个整合基因调控网络、群体进化动力学和肿瘤-免疫相互作用的多尺度建模框架。他详细介绍了干细胞再生的群体动力学模型、细胞分裂过程中的表观遗传动力学模型,以及异质性干细胞再生模型,并通过具体案例展示了数学模型在癌症治疗策略优化中的应用前景。

七场邀请报告:聚焦热点应用

西湖大学周珍楠教授提出了脉冲耦合振荡器系统平均场模型的新数学框架,发现振荡相位响应函数存在一个关键二分法:函数递减时系统收敛到稳态,递增时则易发爆破,为理解萤火虫到神经元等集体动力学提供了新理论基础。英国华威大学Susana Gomes教授提出了基于个体轨迹数据估计PDE模型参数的新框架,以单向人流模型为例,分析了密度依赖随机微分方程与非线性PDE之间的联系,并探讨了参数可识别性及优化与贝叶斯方法的应用效果。中国科学院严军研究员开发了针对小鼠和猕猴大脑的高效神经元追踪工具与基于深度学习的自动重建系统,实现了对petabyte尺度数据的处理,为揭示大脑组织原则提供了技术支撑。中国科学院陶毅教授提出了随机纳什均衡(SNE)的概念,拓展了经典纳什均衡理论。通过对时变收益线性进化游戏的随机稳定性分析,证明了SNE的存在性及噪声环境下强SNE的出现机制,揭示了随机进化博弈的复杂性。华南理工大学刘锐教授通过动力学驱动方法,实现了对高维动力系统未来状态的预测、动态网络生物标志物识别及多种系统中临界点的检测,为理解和预测临界转变提供了新工具。香港理工大学王治安教授基于两种猎物(本地种与入侵种)和一种捕食者的模型,研究了捕食者介导的表观竞争。通过解析与数值模拟,发现入侵物种初始数量、捕获率和捕食者死亡率是决定入侵成功与物种共存的关键因素。亚琛工业大学教授Thomas Stiehl建立了一系列非线性常微分方程模型,用于研究正常、再生及血癌状态下的血细胞生产动力学。结合模型分析、模拟与临床数据,揭示了癌细胞优势机制及治疗后复发的原因。

特色环节一:青年学者Mini Talks

活动特别设置了Mini Talks环节,为青年学者提供展示研究成果的舞台。来自牛津大学、帝国理工学院、上海交通大学、北京大学等10位海内外知名高校的年轻学者们,在10-15分钟的短报告中展示了他们在生物数学前沿领域的最新探索。

报告内容涵盖年龄结构细胞迁移模型、噬菌体疗法对抗抗生素耐药性的创新建模、mRNA序列设计与优化的计算方法、蛋白质结构生成模型的新算法,以及神经同步动力学的理论分析等多个热点方向。这些报告不仅展现了年轻学者们扎实的数理基础和创新思维,更体现了生物数学领域蓬勃发展的新生力量。

特色环节二:学术交流Poster Session

为期一小时的Poster Session吸引了与会者的热烈参与,成为暑期学校期间最活跃的交流场景。组委会13份优秀学术海报进行现场展示,内容涵盖肿瘤建模、生态动力学、神经科学等多个研究方向。在轻松开放的交流氛围中,与会者围绕海报内容进行了深入讨论。来自不同国家、不同研究方向的老师与学员在这里碰撞思想,既有资深教授对年轻学者的悉心指导,也有同龄人之间的灵感激发,更有潜在科研合作机会的悄然萌芽。

数学赋能生命,交叉引领未来

通过五天的课程、报告与交流,学员们系统学习了从数学建模、数据分析到生物机制解析的全链条研究方法,为未来在计算生物学、理论医学、生物工程等方向的科研创新打下坚实基础。 面向未来,上海交通大学生物数学暑期学校将继续搭建高水平、国际化、跨学科的交流平台,推动数学与生命科学的深度碰撞与融合创新!