综合新闻

综合新闻

第九届上海交通大学研究生“学术之星”分享会举行

荷风送馥,智汇启航。6月27日,第九届上海交通大学研究生“学术之星”分享会在机械与动力工程学院高田会堂举行。上海交通大学学生处副处长范翔出席并致辞。机械与动力工程学院特聘教授钱小石、研究员陈晓军,校学术之星涂朴勋和郑珊瑜作主题分享。学院党委副书记王国锋与两百余名师生共同参会。

范翔在致辞中指出,研究生“学术之星”评选及分享活动已成为交大一张闪亮的学术名片。它不仅承载着交大人“敢为天下先”的精神追求,更记录并见证了一代代学子奔赴科技强国的星辰大海。他勉励同学们勇于探索,突破认知极限,瞄准制约发展的深层次堵点、难点,向着更高处攀登、更深处掘进,以智慧和实干为实现科技自立自强贡献更大力量。

涂朴勋结合自身研究生经历,与在场同学分享了科研感悟与心得。他以“零基础入门”到“决心转博”再到“取得突破”的科研进阶历程为例,鼓励同学们勇于提问、保持耐心,着力培养系统性、整体性解决问题的能力。他强调,研究方向应面向前沿领域和真实存在的难题,避免囿于“导师安排做什么就做什么”的被动模式,从而锤炼独立科研能力。同时,他提醒同学们注重综合素养提升,高效运用科研工具,并善用校院平台资源赋能自身发展。

郑珊瑜分享了从本科生到研究生阶段多彩而富挑战性的求学经历。她以自身研究方向为例,系统梳理了“从0到1”取得突破性成果的过程,并提醒同学们科研需规划有序、循序渐进,面对困难要及时调整心态。她强调,前沿交叉学科研究中合作尤为关键——遇到难题应主动寻求帮助,并珍视与同行、专家建立联系的机会,努力维系良好的合作关系。

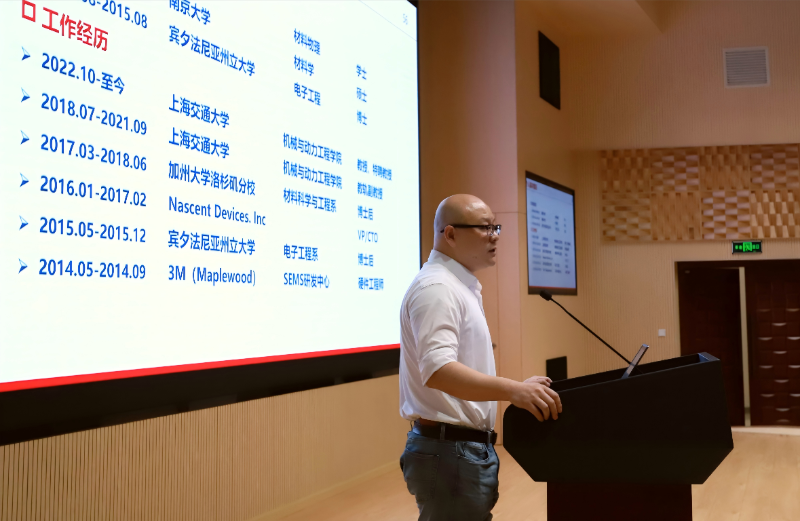

钱小石以“基础研究背后的科研逻辑”为题,深入浅出地介绍了自身研究领域,并针对同学们关切的核心问题——“为何从事基础研究”“基础研究与工程应用之关系”“为谁而研究”“如何开展研究”——分享自己的看法。他强调,基础研究既无硬性指标,更无“失败”定论,需理解并包容个体思维模式与发展路径的差异。他指出科研难以步步精准,应允许“小失败”的存在,并鼓励同学们坚守“冷门重大研究”、勇闯“挑战性难题”、挺进“科研无人区”。

陈晓军分享了关于研究生培养的见解。他主张导师应充分关注学生的日常学习与科研进展,并在团队中建立有效的“传帮带”机制。从学术入门到研究完成,他坚持全程亲自指导,依据学生兴趣与发展规划因材施教,助力其挑战学术前沿难题,制定切实可行的研究方案。他勉励同学们把握学术成长阶段,积极探索自身潜能,在持续交流中全面提升综合能力。

交流提问环节,嘉宾与同学们聚焦“如何度过科研迷茫倦怠期”“如何构建和谐导学关系”以及“科研收获与成长路径”等议题深入交流。嘉宾们分享的科研心路、创新思维与前沿见解,有效激发了大家的求知热情,点燃了深入探索科研道路的强烈意愿。

上海交通大学研究生“学术之星”评选及分享活动,是学校选树品学兼优的研究生榜样、发挥朋辈引领作用、营造浓厚学术氛围的品牌工程。机械与动力工程学院以培养兼具国际视野与中国情怀的拔尖创新人才为目标,依托扎实的科研根基与鲜明的工程特色,持续为“学术之星”注入丰厚内涵。历经九届,学院累计16名学生荣膺“学术之星”,18名学生获提名奖,育人成效显著。随着本届分享会圆满落幕,这项传承学术薪火、培育栋梁之才的立德树人工程,必将在接续奋进中再谱新篇。