综合新闻

综合新闻

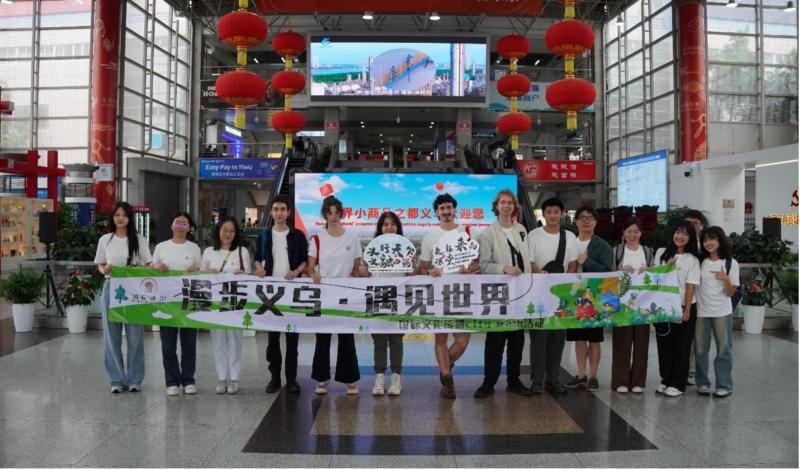

上海交大组织国际学生赴义乌开展跨文化社会实践

在义乌国际商贸城的商铺间,土耳其留学生用流利的中英双语自由切换,帮助外国客商精准对接本地商户,促成首笔跨境采购订单;在鸡鸣山社区的文化广场上,英国留学生弹唱的粤语歌曲《光辉岁月》余音绕梁,台下中外青年的掌声与社区居民的喝彩交织共鸣——这正是上海交通大学人文学院和留学生服务中心“丝路传文・融汇义乌”实践团在义乌国际社区书写的中外文明交流互鉴新篇。2025年6月23日至25日,这支由来自中国、意大利、英国、澳大利亚、土耳其和泰国的师生组成的跨文化实践团队,在三天的基层实践中,以语言联通心灵,以文化凝聚共识,用青春行动谱写了文明交流的新篇章。

立足国家战略:跨国商贸调研,解锁市场商贸前沿密码

作为新丝绸之路的重要起点城市,义乌汇聚了来自全球219个国家和地区的商贸人士,为中华文化的国际传播提供了独特场域。“值此共建‘一带一路’倡议提出十二周年之际,青年学子更应着力提升国际传播能力,深化文明交流互鉴。”实践团指导教师徐雯指出。此次实践紧扣“传统文化”主题,将“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的理念具化为“适应-体验-融入-参与-传播”五维阶梯式深入过程:交大中外学子调研义乌国际商贸城并深入了解“一带一路”框架下的跨境贸易,通过社区座谈听取社区基层创新治理模式,积极为社区基层文化治理和发展建言献策,参与传统文化演出学习,为社区商贸移民讲授来自交大的中文课程……一系列文化实践活动让交大中外学子对义乌生活文化图景有了深入体验和认识。

置身义乌国际商贸城,“不眠不休三个月方能遍览所有商铺”的宏大格局与“爆款产品72小时极速上架”的产业响应速度,令学生们深刻感受到中国制造的完备产业链与澎湃活力。来自澳大利亚的Danny惊叹:“小商品竟也能呈现如此‘壮观’的景象。”这种沉浸式体验,正是项目将国家战略与基层实践有机融合的缩影——实践团在商贸城店铺间架设“实景中文考场”,通过询价、合同谈判等实战场景进行教学,用语言文化为进一步打造市场化、国际化一流营商环境,推动共建“一带一路”高质量发展,促进贸易和投资自由化便利化架起沟通桥梁。

扎根社区实践:融治理智慧于社会大课堂

在社区中心举办的中外生态环保座谈会上,交大学子结合各国治理经验,与社区工作者共商环保良策。实践团成员提出,义乌作为高度国际化的社区,环境治理尤需从居民思想意识入手,潜移默化地将环保理念融入日常生活。这一思路与享有“联合国社区”美誉的鸡鸣山社区所秉持的“以外调外、以外管外”治理创新精神高度契合。除了理论探讨,实践团成员还深入社区一线体验工作。意大利学生Davide、英国学生Noah参与社区夜巡,并提出了增设多语种安全标识的建议。社区虽小,治理维艰,其复杂性远超课堂认知。无论是共商环保良策,还是深入体验一线工作,每一次互动都是治理智慧与青年活力的碰撞。

文明交流互鉴:美美与共,天下大同

此次社会实践设置了丰富的中国传统文化学习体验内容。社区越剧班汇报演出开始之前,英国学生Noah演唱粤语版《光辉岁月》为越剧演出暖场,意大利学生穿上戏服体验水袖翻飞;书法课堂上,留学生们在墨迹淋漓中体悟“至美尽善”的东方哲学;社区公园的晨光里,交大中外学子与居民共练太极,刚柔并济的招式与社区阿拉伯语课堂传来的问候声交织成趣。费孝通笔下的“美美与共,天下大同”的愿景已化作义乌的日常。

创新育人机制:双向赋能共绘文明互鉴图景

文化传播的生命力,根植于解决具体的语言障碍与生活需求。交大中外学子携手社区开设“丝路孔子课堂”,中外学子组成多元文化背景的教学团队,共同打造沉浸式语言环境。当一句恰当的汉语表达促成双方合作往来,当一个生动的情景短剧让学员豁然开朗,语言的桥梁便真正贯通,文化的温度也随之传递。

从“我”到“我们”——这支国际化的实践团队在义乌体会了“人类命运共同体”的深意,也在实践中尝试探索出一条以语言文化为纽带、服务国家高水平开放、推动形成全球经贸合作与文明互鉴良性互动格局的基层新路径。

从商贸城的“实景中文考场”到社区的“丝路孔子课堂”,参与社会实践的交大中外学子从中华优秀传统文化中汲取智慧、以基层视角解读中国式现代化,既为“一带一路”人文交流提供青年方案,也让传统文化在现代语境中焕发新生,探索出一条文化传播与全球治理相结合的实践路径。义乌的街巷里,正续写着中国与世界深度交融、民心相通的崭新篇章。